Hallo zusammen

Da ich kürzlich die

Prüfung zum Pilzkontrolleur in der Schweiz absolviert habe und alles noch ganz frisch ist, dachte ich mir, schreibe ich mal einen

Erfahrungsbericht, wie das in der Schweiz so abläuft. Es gibt hier

im Forum ja schon Erfahrungsberichte zur PSV-Prüfung in Deutschland,

zur Schweiz habe ich nichts gefunden. Da hier auch einige Schweizer

unterwegs sind, ist es für die eventuell von Interesse oder

vielleicht interessiert sich ja auch der ein oder andere Kollege aus

Deutschland oder Österreich mal für den Ablauf in der Schweiz.

Gleichzeitig möchte ich diesen Beitrag auch gleich nutzen, um mich

für die ganze Hilfe, die ich hier im Forum erhalten habe, zu

bedanken. Ohne euch wäre das alles für mich nicht möglich gewesen.

Normalerweise wird

ein Jahr vor der Prüfung ein sechstägiger Vorkurs absolviert und

dann im Jahr darauf die Prüfung.

Ablauf

Der Kurs mit Prüfung

geht, wie der Vorbereitungskurs 6 Tage. Der Kurs fängt am Samstag

Mittag an und geht bis Freitag Vormittag. Die Prüfung besteht aus

drei theoretischen und zwei praktischen Prüfungen. Diese finden dann

am Sonntag (schriftliche Giftpilzprüfung und schriftliche Prüfung

zur Toxikologie und Ökologie), am Dienstag (schriftliche Prüfung

zur Lebensmittelgesetzgebung) und am Donnerstag (Korbkontrolle und

Pilzartenerkennung) statt.

Theoretische

Prüfungen

Die theoretischen

Prüfungen sind Multiple-Choice-Verfahren. Mit Ausnahme der

Giftpilzprüfung können auch mehrere Antworten pro Frage richtig

sein. Es gibt keine halben Punkte und nur komplett richtig

beantwortete Fragen geben einen Punkt.

Die schriftliche

Giftpilzprüfung

Für diese Prüfung

muss man zu 21 giftigen Pilzarten die Merkmale (Hutform, Hutfarbe,

Hutoberfläche, Fleisch, Lamellenfarbe, Lamellenhaltung, Sporenfarbe,

Stiel- und Stielmerkmale, Geruch, Geschmack) genau wie in den

Unterlagen lernen (am besten mehr oder weniger auswendig). Am Abend

vor der Prüfung erhält man dann eine Liste mit zehn Pilzen, die

dran kommen könnten und an der Prüfung werden dann 6 Pilze

detailliert abgefragt. Pro Pilzart gibt es 10 Fragen und man kann 5

Punkte holen. Das heisst insgesamt gibt es 60 Fragen mit 30 Punkten

und man hat 30 Minuten Zeit. Man muss mindestens 25 Punkte holen,

damit diese Prüfung bestanden wird. Besteht man diese Prüfung

nicht, darf man an den weiteren Prüfungen nicht mehr teilnehmen und

die gesamte Prüfung gilt bereits als nicht bestanden.

Die schriftliche

Prüfung zur Toxikologie und Ökologie

Bei dieser Prüfung

werden 20 Fragen gestellt. Die Fragen beinhalten:

- die Toxikologie

der Pilze und der verschiedenen Krankheitsbilder (Syndrome), die sie

auslösen können

- das Verhalten bei Vergiftungsfällen

- die Mykologie wie die Klassifikation, die Gattungslehre, die Ökologie, usw.

Auch für diese

Prüfung hat man 30 Minuten Zeit. Man muss hier mindestens eine 4

erreichen (Schweizer Notensystem 1 (= sehr schlecht, Kenntnisse nicht

vorhanden) bis 6 (= sehr gute Kenntnisse)), damit man diesen Teil

besteht und es wieder eine Runde weitergeht.

Die schriftliche

Prüfung zur Lebensmittelgesetzgebung

Hier werden 20

Fragen zur Kenntnis der relevanten Vorschriften der

Lebensmittelgesetzgebung abgefragt, ansonsten ist der Ablauf genau

gleich, wie in der vorherigen Prüfung.

Wenn man sich gut

vorbereitet sind die theoretischen Prüfungen wirklich gut zu

meistern. Zeit hat man eigentlich auch mehr als genug.

Praktische Prüfungen

Korbkontrolle

Hier wird eine

Korbkontrolle simuliert und bewertet. Die Bewertung erfolgt wieder

nach Schweizer Notensystem.

Soweit ich noch

weiss befanden sich im Korb ein Lachsreizker – Lactarius

salmonicolor, zwei Maronenröhrlinge – Imleria badia, zwei

Starkriechende Pfifferlinge – Craterellus lutescens, drei

Trompetenpfifferlinge - Cantharellus tubaeformis, drei Habichtspilze

- Sarcodon imbricatus, drei Bärtige Ritterlinge – Tricholoma

vaccinum, ein einzelner Weisser Büschelrasling – Leucocybe connata

und ein Kegelhütiger Knollenblätterpilz – Amanita virosa.

Während man die

Kontrolle durchführt versucht einem der Experte durch irgendwelche

Fragen etwas aus der Ruhe zu bringen, man weist ihn dann einfach

darauf hin, dass man sich jetzt konzentrieren muss und allfällige

Fragen gerne am Schluss beantwortet werden. Dann nimmt man die Pilze

aus dem Korb und sortiert diese nach Speisepilze, ungeniessbare Pilze

und Giftpilze auf dem Tisch. Den leeren Korb dreht man kurz um und

gibt ihm einen kleinen Klaps auf den Boden, damit er komplett leer

ist.

Dann trägt man den

ersten Speisepilz auf dem Kontrollschein ein und legt diesen in den

Korb. Falls es beim Pilz etwas spezielles zu beachten gilt, erwähnt

man das und markiert auch die entsprechende Stelle auf dem

Kontrollschein. Das wäre z.B., dass der Lachsreizker ein Bratpilz

ist oder der Habichtspilz ein Würzpilz. So fährt man fort, bis man

alle Speisepilze im Korb hat.

Dann werden die

ungeniessbaren Pilze mit Namen genannt und deren Stückzahl unter

«ungeniessbare Pilze» auf dem Kontrollschein erfasst. Das wäre

hier 4 (drei Bärtige Ritterlinge, ein weisser Büschelrasling).

Zum Schluss werden

noch die tödlich giftigen Pilzarten mit Namen genannt und auf dem

Kontrollschein erfasst. Das war hier der der Kegelhütige

Knollenblätterpilz. Die tödlich giftigen Pilzarten sind auf dem

Kontrollschein mit Artnamen aufgeführt und müssen an der

entsprechenden Stelle erfasst werden. Falls es noch giftige Pilze,

die nicht auf dem Kontrollschein aufgeführt sind, im Korb hat, muss

man diese selbst unter «Giftige Pilzarten» dazuschreiben. Das war

hier aber nicht der Fall.

Ich habe mir den

Kegelhütigen Knollenblätterpilz auch noch genau angesehen und dazu

gesagt, dass ich die restlichen Pilze freigeben kann, da der

Fruchtkörper noch völlig intakt ist und nichts abgesplittert ist,

wäre dem nicht so, hätte ich den ganzen Korb nicht freigegeben.

Zudem habe ich noch darauf hingewiesen, dass man künftig unbekannte

Pilze lieber in ein separates Gefäss legen sollte.

Es ist übrigens

auch möglich, dass man bei der Korbkontrolle z.B. einen Grünen

Knollenblätterpilz ohne Hut oder nur einen Hut oder ähnliches im

Korb hat. Auch angeschimmelte oder nicht mehr frische Pilze können

im Korb sein. Wird einer der eliminatorischen Pilze nicht mit Artname

erkannt gilt die ganze Prüfung als nicht bestanden.

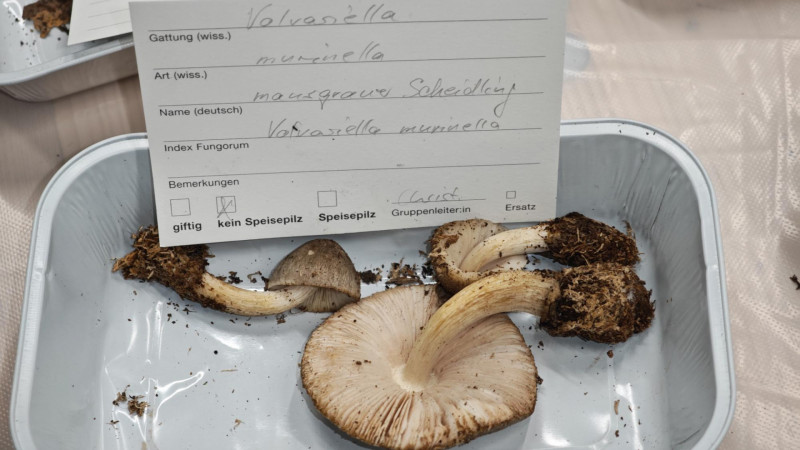

Pilzartenerkennung

Bei diesem Teil der

Prüfung werden 70 verschiedene Pilzarten aufgelegt. Diese müssen

dann mit dem Artnamen (deutsch oder wissenschaftlich) und dem

Speisewert (Speisepilz, kein Speisepilz, Giftpilz) benannt werden.

Jede richtige Antwort (Artname plus Speisewert) gibt einen Punkt.

Halbe Punkte werden nicht vergeben.

Es gibt 15

eliminatorische Pilze (plus drei eliminatorische Gruppen: kleine

weisse Trichterlinge, Inocybe spp., Lepiota spp.) die falls sie

aufliegen, erkannt werden müssen, ansonsten gilt die ganze Prüfung

als nicht bestanden. Des Weiteren gibt es 18 Pilze (plus drei

Gruppen: Agaricus Sect. Xanthodermatei, Dermocybe spp. alle

Cortinarien mit gelbem, orangem, rotem od. grünem Fleisch), die bei

Nichterkennen 5 Punkte Abzug geben.

Man darf dem

Experten gewisse Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet

werden können. Man erhält aber nicht auf jede Frage eine Antwort.

Es geht dabei hauptsächlich um Fragen, die man selbst schnell und

einfach überprüfen könnte, wenn man den Pilz in der Hand hätte,

z.B. ob der Pilz milcht, mild oder scharf ist, wie die Konsistenz

ist, ob die Lamellen einfach abschiebar sind, usw. Fragen zum Geruch

werden nicht beantwortet, allerdings wird einem der Pilz, wenn

gewünscht an die Nase gehalten, damit man selbst riechen kann.

Um diesen Teil zu

bestehen müssen mindestens 50 Punkte erreicht werden.

Mit diesem Teil der

Prüfung geht es direkt nach der Korbkontrolle weiter. Die 70

Pilzarten sind auf drei Räume (23+23+24=70) verteilt. Für jeden

Raum hat man etwas mehr als 8 Minuten Zeit (pro Pilz etwas mehr als

21 Sekunden). Im Raum ist einer der Experten, sowie ein Schreiber,

welcher die Antwort mit dem Pilz auf der Liste vergleicht. Man geht

von Pilz zu Pilz und wenn man mal keine Antwort parat hat, kann man

einen Jeton legen lassen und sich den Pilz am Schluss nochmal

anschauen. Man muss hier aufpassen, denn, spätestens wenn man beim nächsten

Pilz ist, kann man eine gemachte Antwort nicht mehr korrigieren. Ich

kann mich natürlich nicht mehr an jeden Pilz erinnern, auch durch

die ganze Aufregung. Aber von den eliminatorischen Pilzen war auf

jeden Fall der Tigerritterling – T. pardinum, der Kegelhütige

Knollenblätterpilz – A. virosa, der Grüne Knollenblätterpilz –

A. phalloides, der Spitzgebuckelte Raukopf – C. rubellus und der

Pantherpilz – A. pantherina dabei. Von den Pilzen, die 5 Punkte

Abzug geben, war, soweit ich noch weiss, der Kahle Krempling – P.

involutus, der Grünblättrige Schwefelkopf – H. fasciculare, der

Spitzschuppige Stachelschirmling – E. asperum, der Rettichhelmling

– M. pura, der Anisklumpfuss – C. odorifer und der Blutrote

Hautkopf – C. sanguineus dabei.

Zuerst dachte ich

immer, dass man in diesem Teil mit 21 Sekunden pro Pilz wenig Zeit

hat. Im Nachhinein muss ich sagen, dass man sich darüber eigentlich

ziemlich wenig Sorgen machen muss. Ich denke die meisten hatten

wirklich genug Zeit. Ich weiss noch, im ersten Raum, liess ich bei

einem Täubling einen Jeton setzen und als ich mir diesem am Schluss

nochmal angeschaut hatte, sagte mir die Expertin: "So, jetzt hast du

für diesen Pilz noch über 5 Minuten Zeit." Das heisst ich hatte

für die anderen Pilze im Schnitt nur etwas über 8 Sekunden pro Pilz

gebraucht. Aufpassen muss man bei den eliminatorischen Pilze, da dort

ein falscher Artname das Ende der gesamten Prüfung bedeuten kann.

Auch die Pilze mit einem 5-Punkte-Abzug sollte man gut kennen, denn

es ist schade, wenn man wegen einem solchen 5 Punkte verliert. Wenn

man nicht ganz sicher ist, geht man in Gedanken also lieber nochmal

genau alle diese Pilze durch, um diese auszuschliessen.

Wird eine der

Teilprüfungen nicht bestanden, gilt die ganze Prüfung als nicht

bestanden und bei einer Wiederholung im darauffolgenden Jahr müssen

alle Prüfungen (theoretische und praktische) erneut gemacht werden.

Da ich oben immer

wieder von eliminatorischen Pilzen und Pilzen mit 5-Punkte-Abzug

schreibe, möchte ich diese hier noch auflisten.

Die eliminatorischen

Pilze sind:

Amanita muscaria,

Amanita pantherina, Amanita phalloides, Amanita verna, Amanita

virosa, Cortinarius orellanus, Cortinarius rubellus, Entoloma

sinuatum, Galerina marginata, Inocybe erubescens, Inocybe fibrosa,

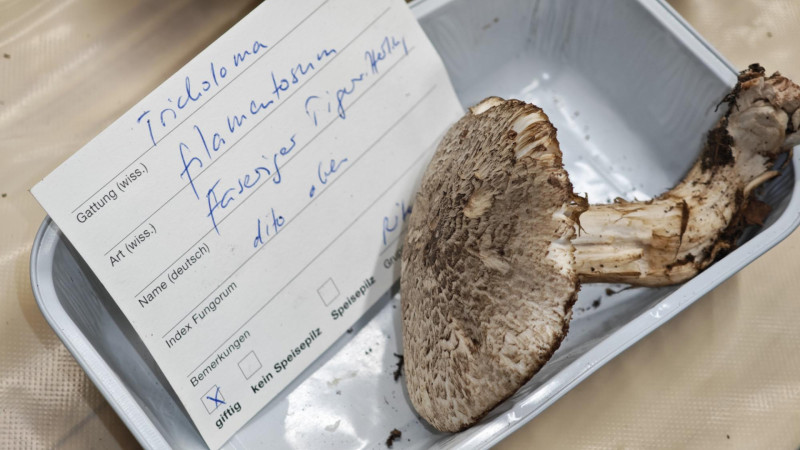

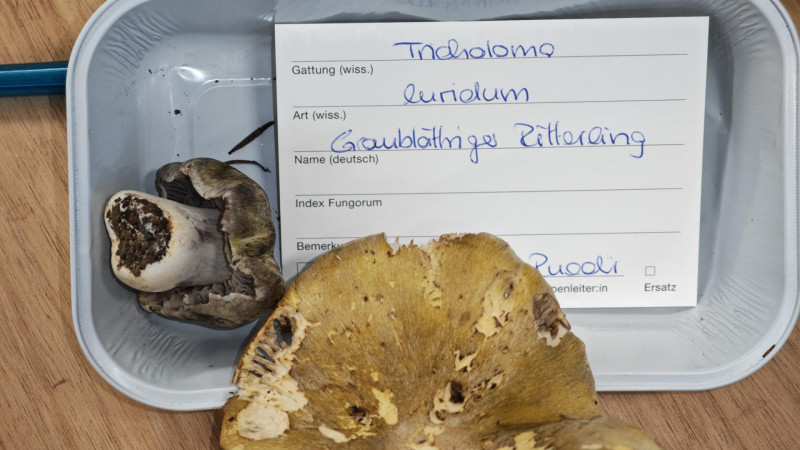

Rubroboletus satanas, Tricholoma equestre, Tricholoma filamentosum,

Tricholoma pardinum, sowie die Gruppe der kleinen, weissen

Trichterlinge, Inocybe spp., Lepiota spp.

Pilze mit

5-Punkte-Abzug sind:

Agaricus

xanthodermus, Amanita gemmata, Caloboletus radicans, Chlorophyllum

brunneum, Coprinopsis atramentaria, Echinoderma asperum, Entoloma

rhodopolium (+ Entoloma forma nidorosum), Gyromitra esculenta /

gigas, Gyromitra infula, Hypholoma fasciculare, Imperator torosus,

Mycena pelianthina, Mycena pura, Mycena rosea, Omphalotus illudens,

Paralepistopsis amoenolens, Paxillus involutus, Psilocybe

semilanceata, sowie die Gruppe Agaricus Sect. xanthodermatei,

Dermocybe spp., alle Cortinarien. mit gelbem, orangem, rotem od.

grünem Fleisch.

Tätigkeiten während der

prüfungsfreien Zeit

Wenn ihr bis hier

durchgehalten habt, interessiert es euch vielleicht auch noch, was

man sonst während der prüfungsfreien Zeit macht. Kurz gesagt, man

hat Unterricht, lernt nochmal etwas die Theorie, geht an Vorträge,

geht in den Wald Bestimmungsmaterial sammeln und geht in den

Pilzkeller zum Üben.

Während man im

Unterricht im Vorkurs noch relativ viel geschlüsselt hat, geht es

jetzt vor allem um Artenerkennung. Man bekommt wirklich sehr viele

Pilze zu Gesicht und merkt schnell, in welchen Gattungen man noch

Schwierigkeiten hat. Ein Teil des Unterrichts ist auch immer, dass

man von Fruchtkörpern z.B. nur den Stiel oder nur den Hut hat und

diese der richtigen Art zuordnen können soll.

Viele fragen sich

vielleicht noch, was der Pilzkeller ist. Dort landen die bestimmten

Pilze aller Kurse und sind mit dem Artnamen und dem Speisewert

angeschrieben. Hier geht man in den Pausen oder vor oder nach dem

Unterricht (am Morgen, Mittag oder am Abend) zum Üben. Es empfiehlt

sich, dass man sich einen sogenannten Paten sucht. Das ist eine

Person, welche bereits Pilzkontrolleur ist und bereit ist, mit zum

Lernen/Abfragen in den Pilzkeller zu gehen. Falls keiner am Kurs

teilnimmt, den man kennt, kann man sich bei der Leitung melden und

diese suchen dann einen Paten. Ich hatte das Glück, dass jemand, den

ihr hier auch kennt, auch einen Kurs besucht hat und zugesagt hat,

mein Pate zu sein, nämlich CH-Andy . Das war wirklich toll und wir

hatten viel Spass zusammen (vor allem am Anfang mit den Täublingen).

Leider kann man

während den Prüfungen keine Fotos machen. Man muss auch immer das

Smartphone abgeben und hat somit gar nichts zum Fotografieren. Ein

paar Eindrücke aus dem Unterricht und dem Pilzkeller findet ihr

nachfolgend aber noch:

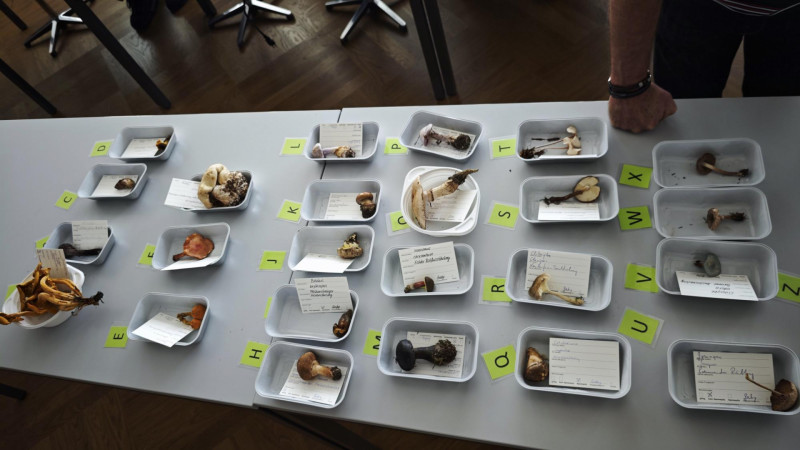

Eine Auswahl Pilze im Unterricht.

Hüte und Stielbasen verschiedener Pilze.

Sortieren und Besprechen der Funde nach dem Sammeln im Wald.

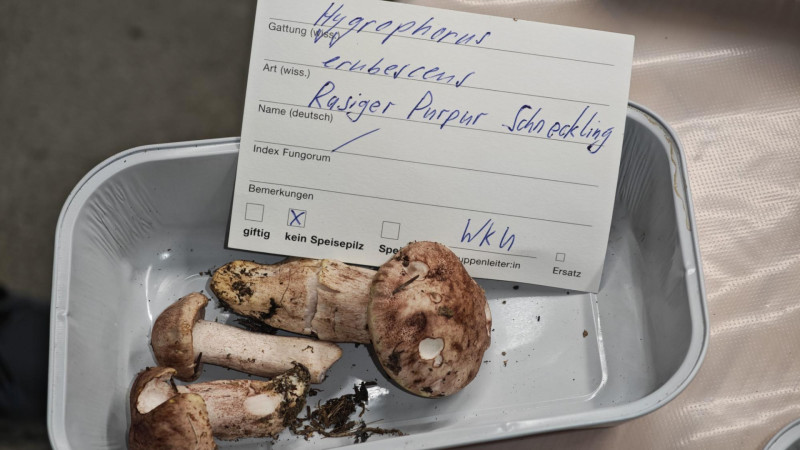

Eine Auswahl wichtiger Giftpilze.

Inocybe fibrosa

Cystoderma terrei

Hier sieht man einen Tisch im Pilzkeller. Ich glaube es stehen etwa 5 solcher Tische mit Pilzen dort.

Mein Weg und vielen

Dank

Richtig angefangen

mit den Pilzen habe ich eigentlich am 31.08.20 mit dem Registrieren

im 123 Pilzforum. Da der nächste Verein von mir über 2 Stunden und

der nächste Kontrolleur etwa 1.5 Stunden mit dem Auto von mir

entfernt wohnt, musste ich mir vieles mit Büchern und dem Internet

autodidaktisch beibringen. Deshalb war ich wirklich sehr auf die

Hilfe aus den Foren angewiesen. Zuerst war ich im 123 Pilzforum

unterwegs, allerdings habe ich parallel nach einer Weile auch schon

hier im Forum mitgelesen. Anfangs habe ich noch etwas gezögert mich

auch hier anzumelden, da ich es irgendwie etwas als Verrat am anderen

Forum angesehen hatte, was im Nachhinein vielleicht etwas kindisch

wirkt. Aber da das Niveau hier einfach viel höher ist, habe ich mich

schliesslich dann auch hier angemeldet und ich bereute es keine

Sekunde. Hier ist wirklich ein unglaubliches Wissen mit sehr

freundlichen Leuten unterwegs und ich möchte mich bei jedem

einzelnen bedanken, der mir schon mal weitergeholfen hat oder durch

seine wunderbaren Pilzbeiträge mir sonst irgendwie Wissen vermittelt hat.

Bei ein paar

Benutzern hier aus dem Forum möchte ich mich noch speziell bedanken:

Beorn , Clavaria , Cortinarius , Hannes2 , Oehrling , Schupfnudel ,

Steigerwaldpilzchen und Werner Edelmann (ich hoffe ich habe niemanden

vergessen). Ich denke, ihr habt mir auf meinem Weg zum

Pilzkontrolleur hier (und teilweise auch schon im anderen Forum) am

meisten geholfen und daher danke ich euch vielmals.  Natürlich möchte

ich aber auch alle anderen einschliessen, die mich unterstützt haben

und ich hier jetzt nicht direkt aufgeführt habe. Auch bei der lieben

Corinne , möchte ich mich für die netten Gespräche, das schöne

Treffen, Ihre Tipps zu den Täublingen und auch den ganzen sonstigen

Austausch bedanken.

Natürlich möchte

ich aber auch alle anderen einschliessen, die mich unterstützt haben

und ich hier jetzt nicht direkt aufgeführt habe. Auch bei der lieben

Corinne , möchte ich mich für die netten Gespräche, das schöne

Treffen, Ihre Tipps zu den Täublingen und auch den ganzen sonstigen

Austausch bedanken.

Besonders bedanken

möchte ich mich aber natürlich auch noch bei CH-Andy (nein, ich

habe dich nicht vergessen  ), nicht nur für die ganze Hilfe in den

Foren, sondern natürlich auch besonders, dass du in Landquart mein

Pate warst und mit mir gelernt hast. Andy ist wirklich ein toller

Mensch, mit dem man super lernen kann, aber bei dem auch immer mal

ein Spässchen drinnen liegt, da hat die Chemie wirklich super

gepasst, vielen Dank.

), nicht nur für die ganze Hilfe in den

Foren, sondern natürlich auch besonders, dass du in Landquart mein

Pate warst und mit mir gelernt hast. Andy ist wirklich ein toller

Mensch, mit dem man super lernen kann, aber bei dem auch immer mal

ein Spässchen drinnen liegt, da hat die Chemie wirklich super

gepasst, vielen Dank.

Des Weiteren möchte

ich mich auch noch bei allen Lehrpersonen in Landquart ganz herzlich

bedanken. Der Unterricht hat wirklich Spass gemacht, ich konnte

einiges mitnehmen und wir wurden sehr gut auf die Prüfung

vorbereitet. Auch bei allen weiteren Beteiligten in Landquart, die

alles so gut organisiert haben, möchte ich mich noch bedanken.

Das war jetzt

ziemlich ausführlich und ich weiss nicht, ob jemand bis hierher

durchgehalten hat. Ich hoffe ich habe euch mit dem Bericht nicht zu

sehr gelangweilt. Falls jemand noch Fragen hat, darf er mir diese

natürlich sehr gerne stellen. Falls jemand Fehler findet, darf er mir die natürlich auch gerne mitteilen. Durch die ganze Aufregung gebe ich keine Gewähr auf Richtigkeit.

Vielen Dank nochmal

an alle und LG

Benjamin

![]()