Hallo zusammen,

ich hätte bitte gern eure Meinung zu diesen Zonen-Milchlingen, bei denen ich zwischen Lactarius evosmus und L. zonarius schwanke (ich denke, L. zonarioides wird man allein aufgrund des Habitats ausschließen können und die Sporen sollten auch etwas größer sein).

Fundbeschreibung:

Geruch stark, angenehm obstartig, Milch weiß bleibend, Geschmack sofort sehr scharf.

Bei Schlehe, Birke und Pappel (in näherer Nähe keine Eiche entdeckt), Straßenrand. Neben L. controversus. Stiel nicht erkennbar grubig, etwas hohl. Hutrand nicht erkennbar filzig. Fleischverfärbung kaum feststellbar, beim Eintrocknen schwach fleischrötlich. Sporenpulver cremefarben (rosagelblich).

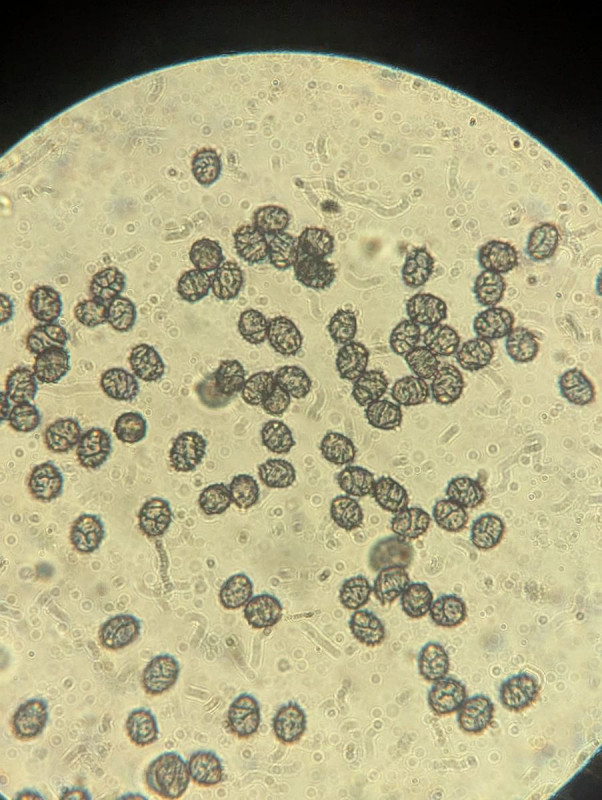

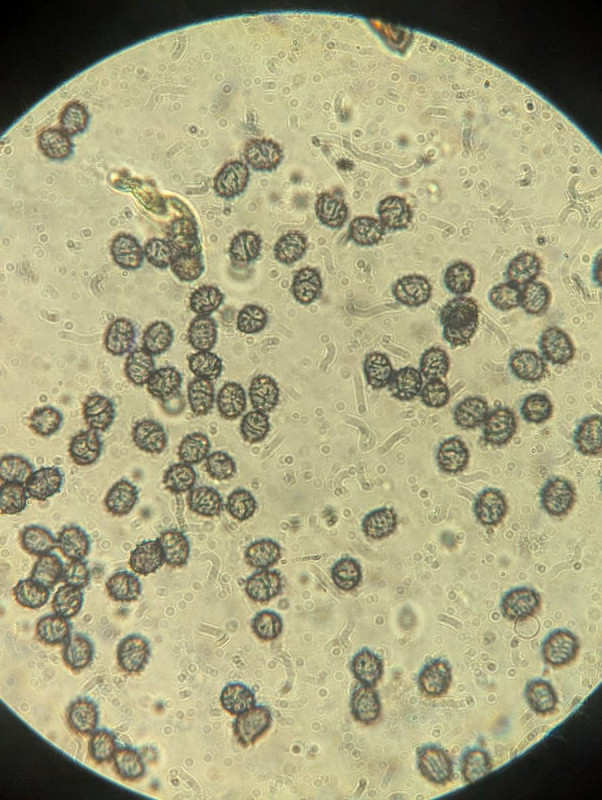

Sporen (8–) 8,35 (–9,5) x (6–) 6,7 (–7,5) µm, Q = (1,13–) 1,25 (–1,36)

Aktuell tendiere ich trotz des recht farbigen Huts zu Lactarius evosmus.

Gemäß Heilmann-Clausen (The Genus Lactarius) sprechen folgende Merkmale für die entsprechenden Arten:

L. evosmus: Lamellen mit gelblich-bräunlichen Flecken ± rosa werdend. Geschmack schon nach kurzer Zeit sehr scharf. Geruch säuerlich-fruchtig, ziemlich stark. Sporenablagerung recht dunkel, rosa-beige. Fleisch nicht rosagrau verfärbend. Stiel nicht grubig. Hutrand nicht filzig. Mykorrhizapartner vermutlich Pappel.

L. zonarius: Fleisch im Stiel etwas hohl.

Lactarius evosmus soll die länglicheren Sporen mit einer netzartigen, zebraartigen Ornamentierung (flacher ornamentiert als L. zonarius) und einem teilweise amyloiden Hilarfleck aufweisen, was ich leider nicht so gut beurteilen kann. Ich würde allerdings denken, dass die Sporen mehr nach L. evosmus aussehen. Insgesamt würde ich den Pilz daher Lactarius evosmus nennen, weil die Merkmale deutlich in diese Richtung gehen, insbesondere auch aufgrund der Pappel als vermutlichem Mykorrhizapartner. Was meint ihr?

Viele Grüße

Emil