Ahoi!

Wieso denn?

Da sind doch Pilze zu sehen! Schon im ersten Bild direkt vor meinem Teller, und im zweiten dann auch noch mal.

Pilze. Saccharomyces cerevisiae agg.

Deine Bilder gefallen mir wirklich gut, Peter, das läuft. Die Videos sind... nunja, hochkant halt, aber das ist ja echt kein Problem mehr. Erst recht heutzutage, normal guckt ja eh jede/r solche Filmchen und Bilder auf dem Handy an, und ich bin das einzige prähistorische Fossil, das sich noch eines Rechners mit querformatigem Monitor bedient.

Anjas Fotografiehaltung ist doch übrigens höggschd professionell, daran gibt's meiner Meinung nach nichts auszusetzen.

Zur Info an Alle: Komisch, daß da bisher noch niemand gemeckert hat, aber vermutlich gehen die Klageschriften eben erst bei den Staatsanwälten ein.

Der Zigarillo im Wald beim erklären vom Kupferschuppigen Dickfuß (danke für's Ausfindig machen des Namens) war aus.

Also nix Feuer im Wald. Zumindest nicht während dem Film.

Cortinarius spilomeus war übrigens für mich an dem Tag einer von zwei Erstfunden. Also durchaus spannend und erfolgreich, die Runde!

Das war der erste Fund, der auch im Video auftritt:

Und später an dem Tag an anderer Stelle gab's noch viel mehr von denen:

Der zweite "Perser" war dann übrigens Thelephora penicillata (Pinsel-Warzenpilz), nach dem habe ich schon ewig vergeblich gesucht:

Die Korallen und Tompiffge...

So eine üppige Kollektion von der Grünspitzigen Koralle (Ramaria apiculata) habe ich auch noch nie gesehen:

Und dann in Kombination mit den Trompetenpfifferlingen:

Sowieso, Tompiffge! Craterellus tubaeformis, überall, alles voll davon. Leistlingsjahr eben!

Immer mal wieder anderes, hübsches Zeugs zwischendurch.

Wie Bewimperte Filzkremplinge (Ripartites tricholoma):

Oder Aniszählinge (Lentinellus cochleatus):

WuBis (Caloboletus radicans):

und Gefleckte Mürblinge (Psathyrella maculata):

ach, fast vergessen: Marzipanfälbling (Hebeloma radicosum):

Was sich leider nur vereinzelt und spärlich blicken ließ, waren die dicken, bunten Schleierlinge der Untergattung Phlegmacium.

Die wenigen Funde allerdings lassen schon die vermutung zu, daß in den entsprechenden Wäldern (mit recht munter durchmischten Bodenverhältnissen und Baumbeständen) in anderen Jahren so einiges in der Richtung zu finden sein könnte.

Hier mal symptomatisch; an einem "Hotspot" genau zwei Fruchtkörper von Cortinarius dionysae (Mehlgeruch-Klumpfuß) und einer von Cortinarius luhmannii (Luhmann's Schleimkopf):

Etwas üppiger fruchteten zwei "saure" Phlegmacien an einer anderen Stelle.

Wobei ich für den einen den Fundort schon komisch fand, weil nix anmooriger Boden, kein Sphagnum, also gar nicht so, wie ich das aus dem Hochschwarzwald bei dem kenne.

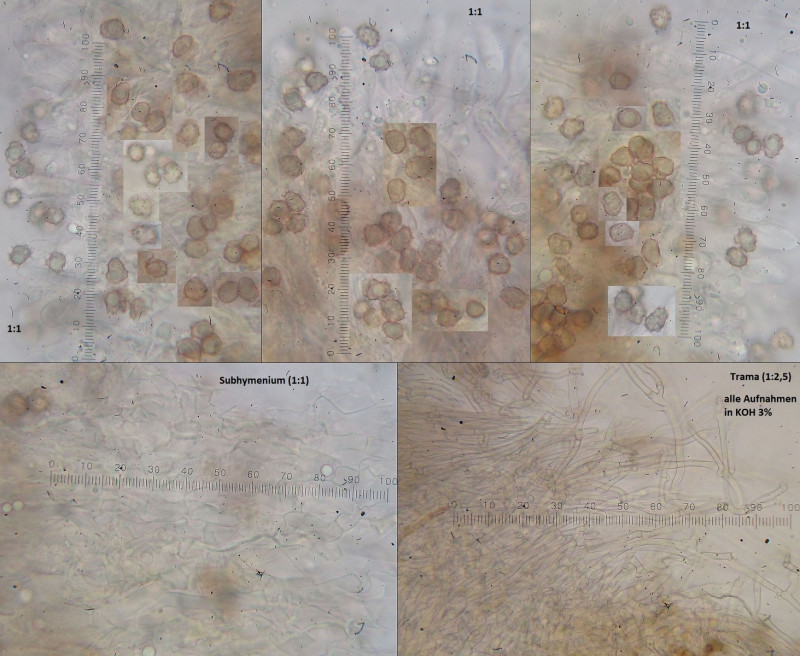

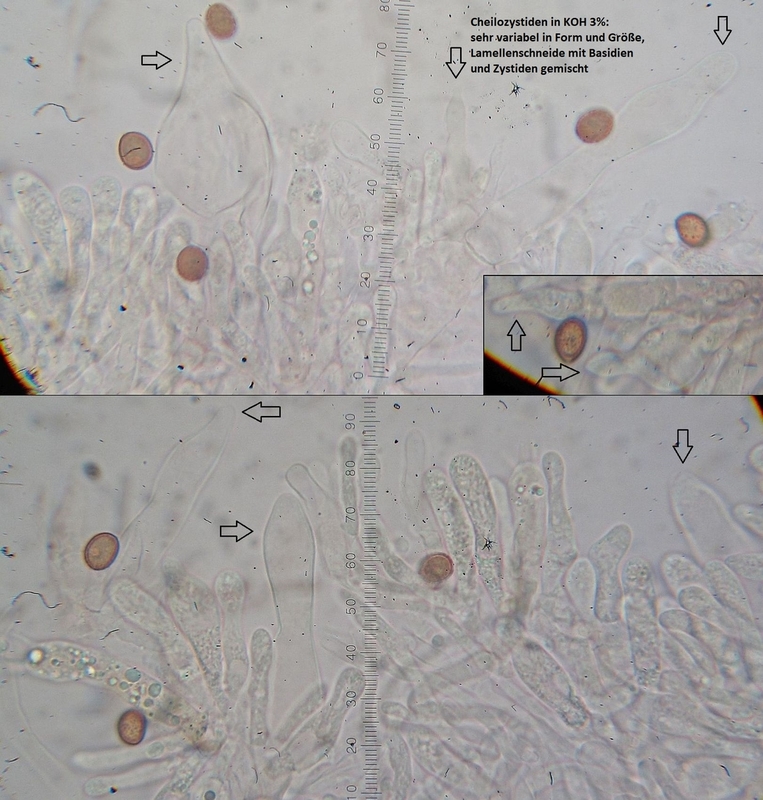

Aber mit den Makro- und mikroskopischen Eigenschaften (Cheilozystiden!) bleibt ja dennoch nichts anderes übrig, als Cortinarius subtortus:

In unmittelbarer nachbarschaft eine eher seltene Art, die aber offenbar ein gutes Jahr hat.

Den fand ich in diesem Jahr zum zweiten Mal und insgesamt überhaupt auch zum zweiten Mal;

Cortinarius vespertinus:

Da ist es erstmal gar nicht so einfach, überhaupt ein Phlegmacium zu erkennen, aber die Grenzen zwischen den einzelnen Untergattungen bei den Schleierlingen sind ohnehin eher diffus und fließend.

So, und nun hab' ich eigenltich Hunger auf ein ordentliches Steak.

LG; Pablo.