Hallo zusammen, angeregt von den vielen schönen Berichten aus der Eifel und dem Wissen um die Gebiete dort, habe ich mich am Samstag auch mal aufgemacht.

Ziel war eigentlich die Suche nach auch durchaus selteneren Dickröhrlingen, da wurde ich allerdings leider enttäuscht. An Röhrlingen gab es insgesamt wenig und wenn dann auch eher Gewöhnliches. So konnte ich z.B. 01 B. edulis ...

und Filzröhrlinge finden. Wobei, bei denen gabs bei genauer Nachschau doch eine kleine Überraschung, die Ziegenlippe ist vermutlich 02 X.lanatus. Das schlussfolgere ich aus dem (Halb-)netz am Stiel:

Unter Lärche dann noch einer neuer Fund für mich persönlich, 03 Suillus viscidus:

Bilder zu Caloboletus calopus, Suillellus luridus, Chalcisporus piperatus und Xerocomus chrysenteron erspare ich euch jetzt mal ...

Davon abgesehen gab es aber reichlichst Pilze, die Wälder waren voll mit Täublingen, Milchlingen, Risspilzen und vielen, vielen weiteren kleinen und größeren Überraschungen. Aber von vorne ...

Täublinge waren überall extrem häufig, bin aus Zeitgründen gar nicht in die Bestimmung eingestiegen, da ich soviele Sachen hatte. Hier mal die Massenvorkommen von

04 Kammtäublingen (nicht näher untersucht):

Ansonsten noch 05 R xerampelina, den ich gerne zeige, weil ich ihn bei uns vor der Tür noch nicht gefunden habe:

Grüne Frauentäublinge gabs auch, Massenhaft Russula nigricans und auch Rosaceas (vermutlich R.velutipes)... viele wie gesagt gar nicht weiter untersucht, wegen der Masse ...

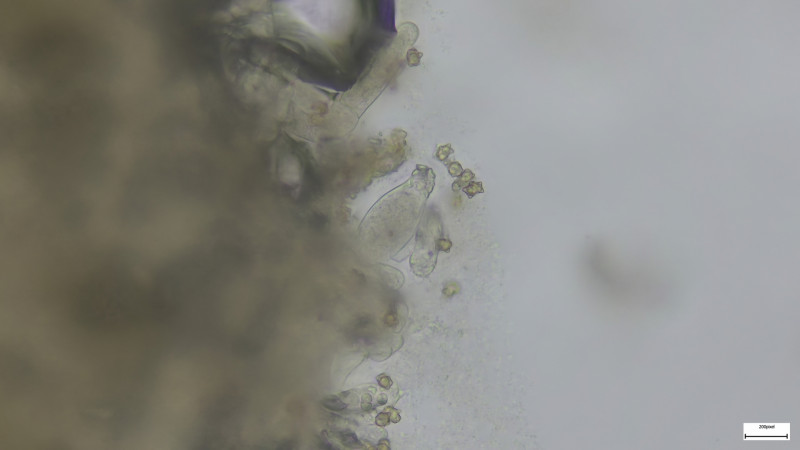

Auf alten Schwarztäublingen dann Nyctalis spec:

Besonders häufig auch Milchlinge, zwei Vertreter waren da Massenpilze. Der Flügelsporige 06 L.pterosporus:

typische Rosafärbung im Schnitt:

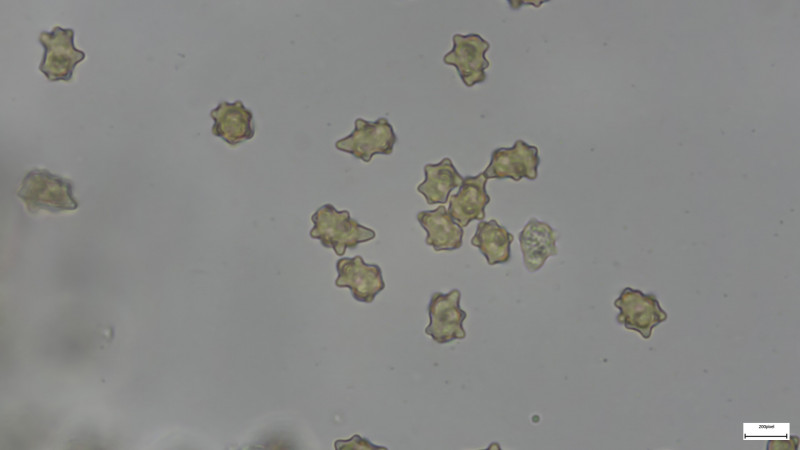

Sporen 8x6,5 mit deutlich flügeligen Graten ...

Die folgenden (06a) hielt ich erst für etwas anderes, wegen der dunkleren Farben ... die Sporen zeigen allerdings auch hier die Flügel:

Sporen wie oben:

Ebenfalls in Unmengen 07 Lactifluus piperatus, wie ich meine (nicht mikroskopiert) ... Milch extrem scharf nach kurzer Zeit, keine Verfärbungen an Bruchstellen. Immer wieder solche Massen:

Ein Einzelfund, den ich als Blassen Milchling unter Buchen ansprechen würde, 08 L. pallidus:

Es gab noch viele weitere, vorallem kleine orangene und rote ... aber auch hier hat mir die Zeit am Ende die Grenzen gesetzt:

Z.B. dieser kleine Kerl, nicht bestimmt 09 Lactarius spec:

In einer jüngeren Fichtenschonung mit sehr feuchtem Untergrund sehr hübsch der fleischfarbene Gallerttrichterling - 10 Guepinia Helvelloides (habe gesehen, das dieser die Tage parallel von ogni volta gefunden und gezeigt wurde, für mich ein Erstfund)

Hellvelloides ist das Stichwort, nicht weit entfernt 11 H.macropus:

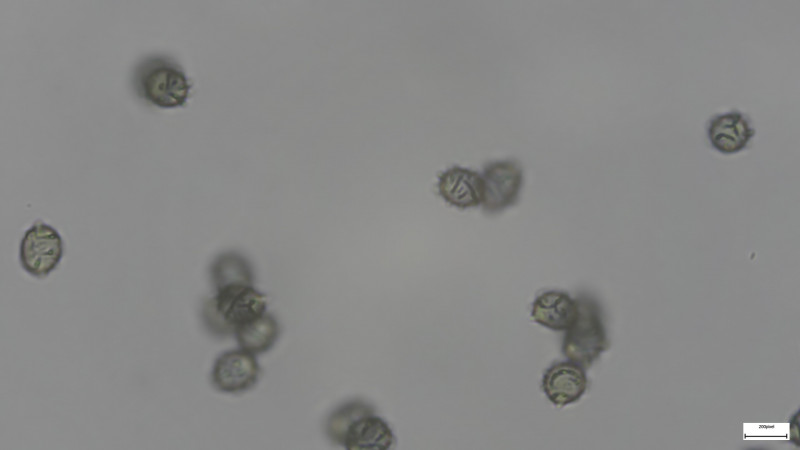

Sporen spindelig, 24x11µm mit den typischen drei Ölkernen:

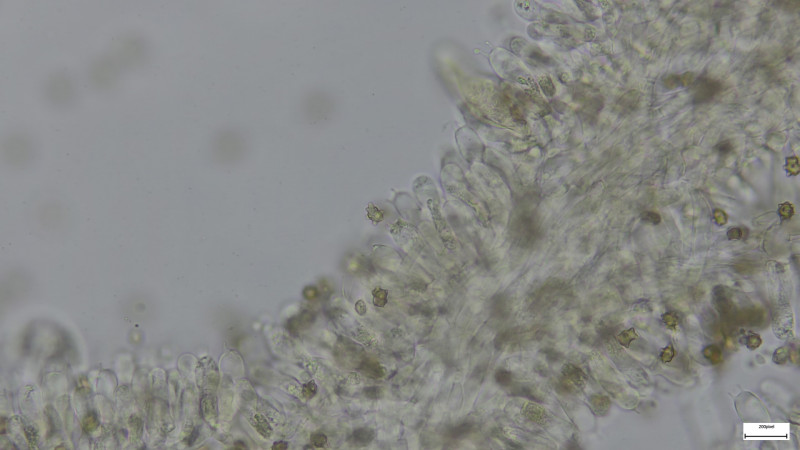

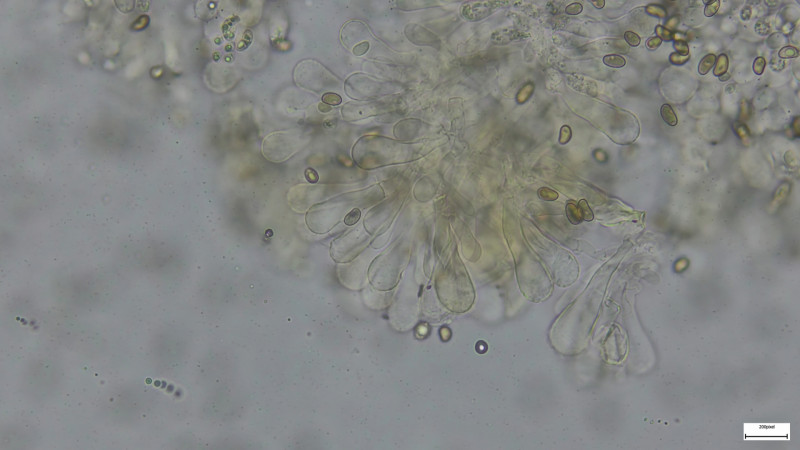

Und dann, so ziemlich direkt daneben (immer noch gleiches Habitat) ebenfalls ein Neufund für mich: 12 Inocybe lanuginosa

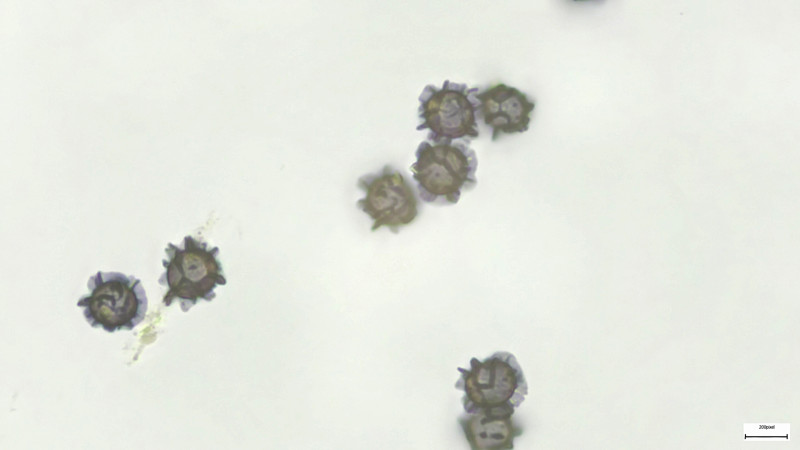

Mikrobilder: Cheilos ...

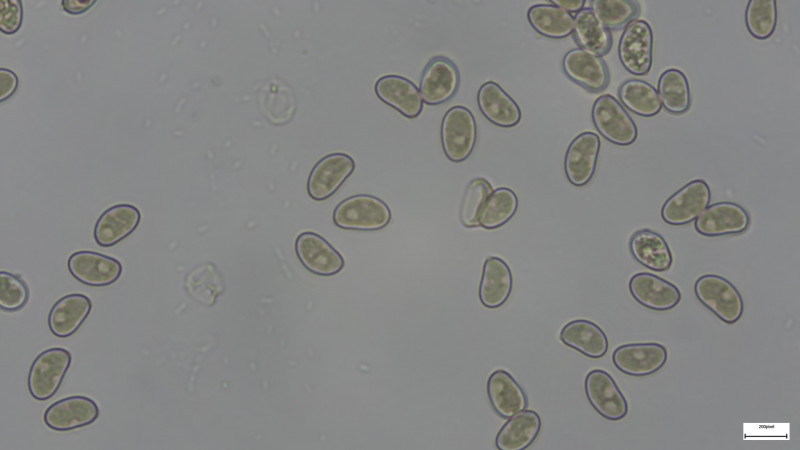

.... und Höckersporen

Wenn wir schon bei Risspilzen sind, da begegneten mir noch zwei Inosperma, ein guter Bekannter - 13 Inosperma cookei, mit deutlichem Honiggeruch beim Reiben am Stiel sowie entsprechend keuligen Cheilos

Eine weitere Inosperma sollte neu für mich sein, sehr groß, Stiel teils 12cm mit großen Hüten - würde ich nach Mikroskopie ansprechen als 14 Inosperma dodonae. Stand da immer wieder gesellig, in großen Gruppen ... in der Nähe Eichen und Buchen.

Sporen 9x5,5µm, amygdaliform (aus Sporenabwurf),

... Cheilos keulig, die wirkten etwas rauh von der Oberfläche, erinnerte mich teils beim durchrastern an inkrustierte Hyphen, habe mal versucht das im zweiten Bild einzufangen

Inosperma_dodonae (10).jpg

Weiter gab es seeehr häufig den grünen Kammporling - 15 Laeticutis cristata (ebenfalls ein Neufund für mich):

20210807_114122.jpg

mit prompter Rotreaktion auf KOH 20% (musste beim applizieren fotografiert werden, da danach sofort wieder leicht verblasst)

Zwischendrin begegnete mir ein Kaisermantel:

Zwischendurch auch immer wieder Schildborstlinge (nicht näher untersucht) oder auch mehrfach Eichhasen ...

20210807_151532.jpg

16 Agaricus porphyrizon ist wohl eher der Reifpilz (Danke an Felli für die Aufklärung)

Mit gelber KOH-Reaktion auf dem Hut

Zwischendrin nochmal stutzig ... ist das ein Punker-Golfball ... puuh, so sieht wohl der Igelstäubling aus, wenn er sich entblättert (Igelstäublinge gabs dort auch sehr oft.

genau wie 18 Hydnum repandum (hier vermutlich var. rufescens):

In den Wahnsinn treiben mich die Cortinarien, mit der Gattung habe ich einfach viel zu wenig Erfahrung und zudem habe ich noch zwei kleine Exemplare gefunden, die ich für Cortinarien halte, bei denen ich nicht im Ansatz weiß, in welche Richtung ich gucken soll ... ich nenne Sie liebevoll den kleinen Grünen und den kleinen Roten:

19, der kleine Grüne

am Fuße einer Buche, Hut etwas über 1cm, gelblich grünlich (oliv), mit dunklerer Hutmitte ...

sehr auffällige Hyphen in der Hutdeckschicht, mit zahlreichen kettengliedrigen Elementen (40x8µm) und stark ausgeprägten Schnallen

reagiert rot mit KOH am Hut und im Fleisch ... spannend ist, dass in KOH auch diese auffälligen Huthyphen rot färben, wie hier zu sehen

Cheilos o.ä. waren nicht zu sehen. Sporenabwurf hat nicht geklappt, daher nur Sporen an Lamelle gemessen (10x5µm, amygdaliform bis zitronenförmig, warzig).

Hat dazu jemand vielleicht eine Idee???

Vermutlich aussichtlos, weil Einzelfruchtkörper und noch sehr jung folgender (wie ich vermute) Cortinarius ... 20 Der Rote (vielleicht ein Raukopf?):

Sporen hier glatt und nicht so schlank (9x6,2µm)

Und noch einer, den ich unter Buchen erstmal an Cortinarius anserinus dachte, aber keine bittere Huthaut ... ich hab da auch schlicht keine Ahnung,

Lamellen und Fleisch mit deutlich lila Farben:

Sporen amygdaliform, 9x5,2µm

Zum Abschluss noch ein paar Winzlinge, die aber vermutlich mal größer werden wollen, an einer Stelle viele kleine Büschel mit winzigen Köpfchen von Cantharellus tubaeformis:

So, nun aber erstmal genug des Guten ... über Anmerkungen, Verbesserungen und bestimmungshilfen freue ich mich wie immer sehr ...

LG Sebastian