Hallo zusammen,

hier hat es seit einigen Tagen schon geschneit und gefroren. Die oberste Schicht des Waldbodens ist gefroren, was natürlich bedeutet, dass die meisten Pilze so aussehen wie diese Dehnbaren Helmlinge (Mycena epipterygia), die dank Frost alles andere als dehnbar waren:

Klar, Becherchen, Rindenpilze und co kann man in Massen finden, aber ich wollte ja eigentlich Helmlinge haben und zwar nicht gefroren.

Und die findet man auch recht schnell, so man denn weiß, wo zu suchen ist. Es gibt zahlreiche filigrane Arten, die auf Blättern wachsen und da nur die oberste Schicht wirklich gefroren ist, suche man sich einfach ein Plätzchen wie dieses hier u.a. mit Eichenlaub und wühle darin herum:

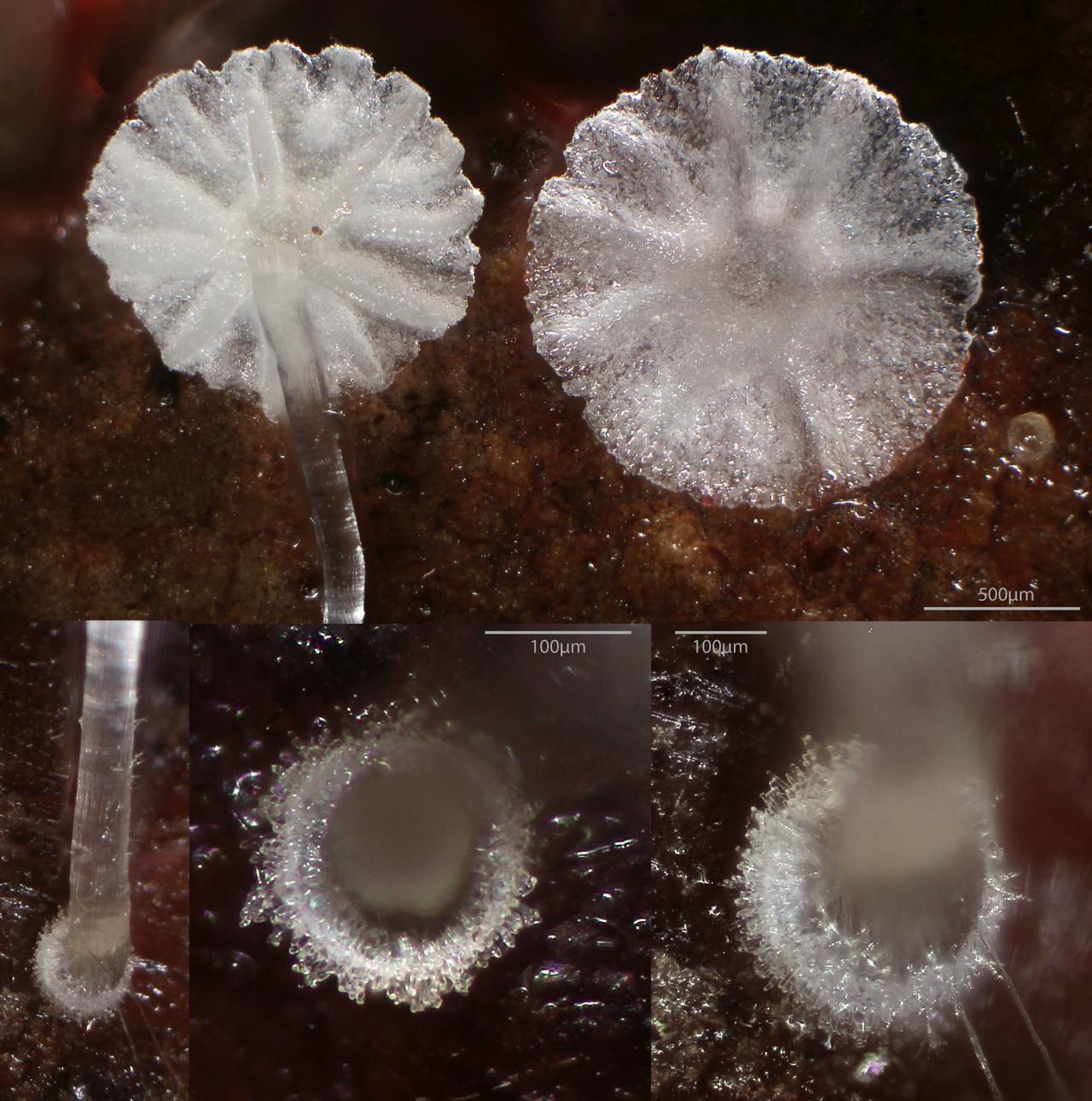

Bereits nach wenigen Sekunden waren die ersten zur Stelle, schöne, intakte, aber winzige kleine Helmlinge an Eichenlaub:

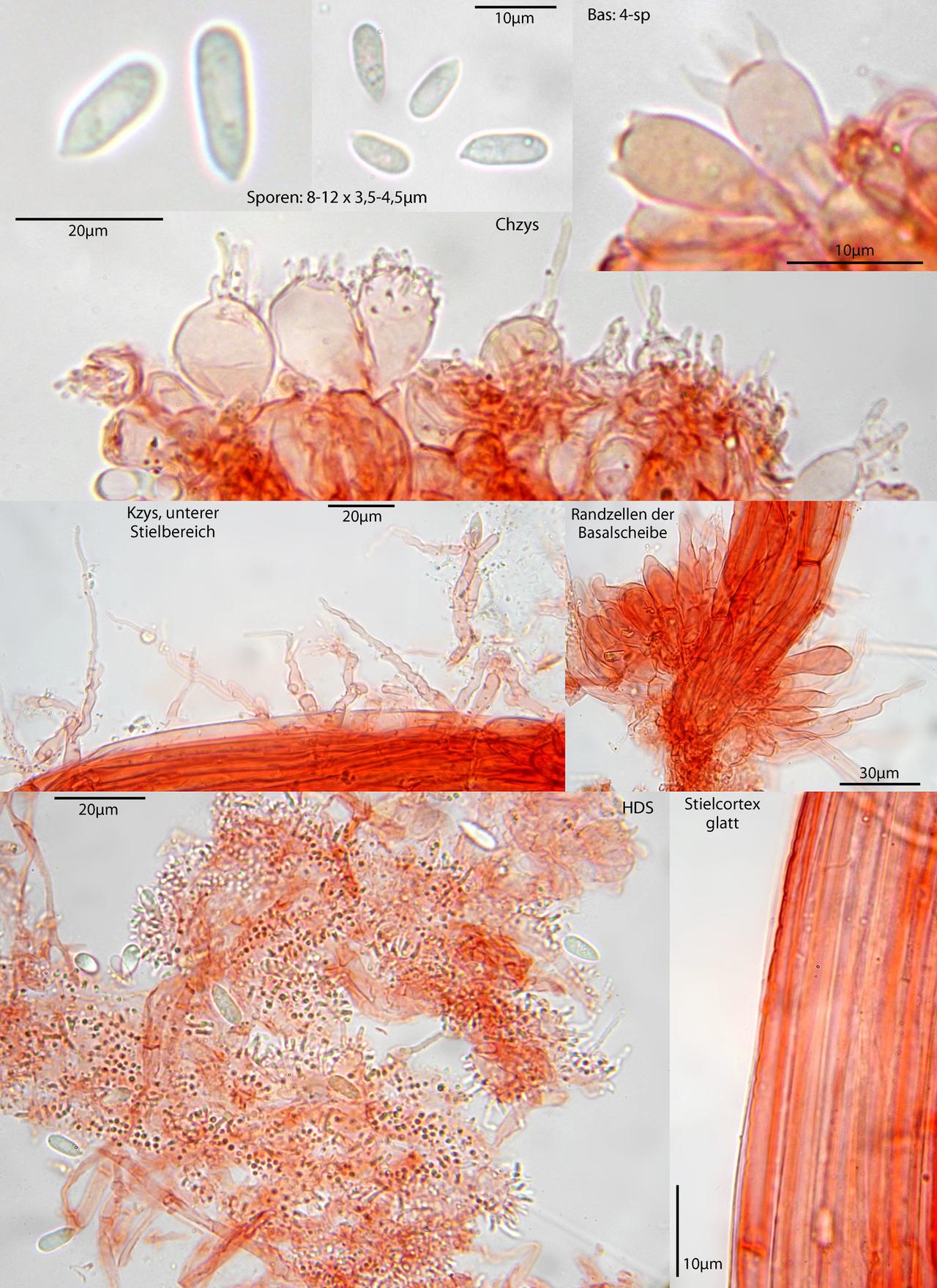

Man sieht, dass die Exemplare über eine kleine Basalscheibe an der Stielbasis verfügen, was die Bestimmung in Kombination mit dem Substrat Eichenlaub schon klar macht: Es ist Mycena mucor.

Mikroskopisch von den folgenden Arten durch die Cheilozystiden mit längeren, unregelmäßigen Auswüchsen, die Hutdeckschicht (HDS) mit Zellen mit langen Auswüchsen und die glatte Stielrinde klar abgegrenzt:

Kaum einen Meter weiter die nächste Art, die makroskopisch nicht über eine Basalscheibe verfügt und deren Lamellen den Hutrand nicht ganz erreichen. Wie Mycena mucor ist auch diese Art überwiegend weiß gefärbt, aber im Durchschnitt länger gestielt.

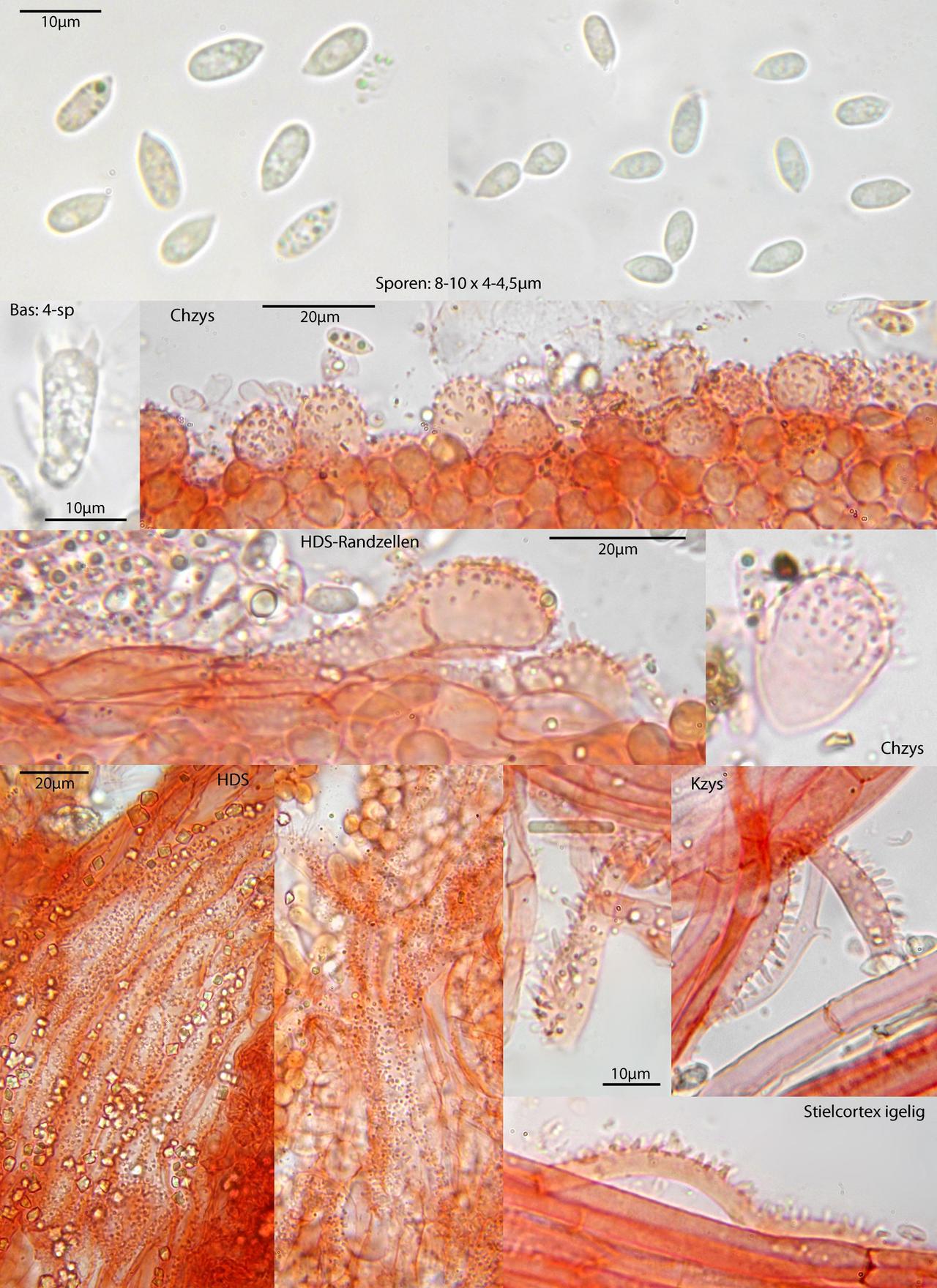

Es handelt sich hier um Mycena polyadelpha, ebenfalls an Eichenblättern:

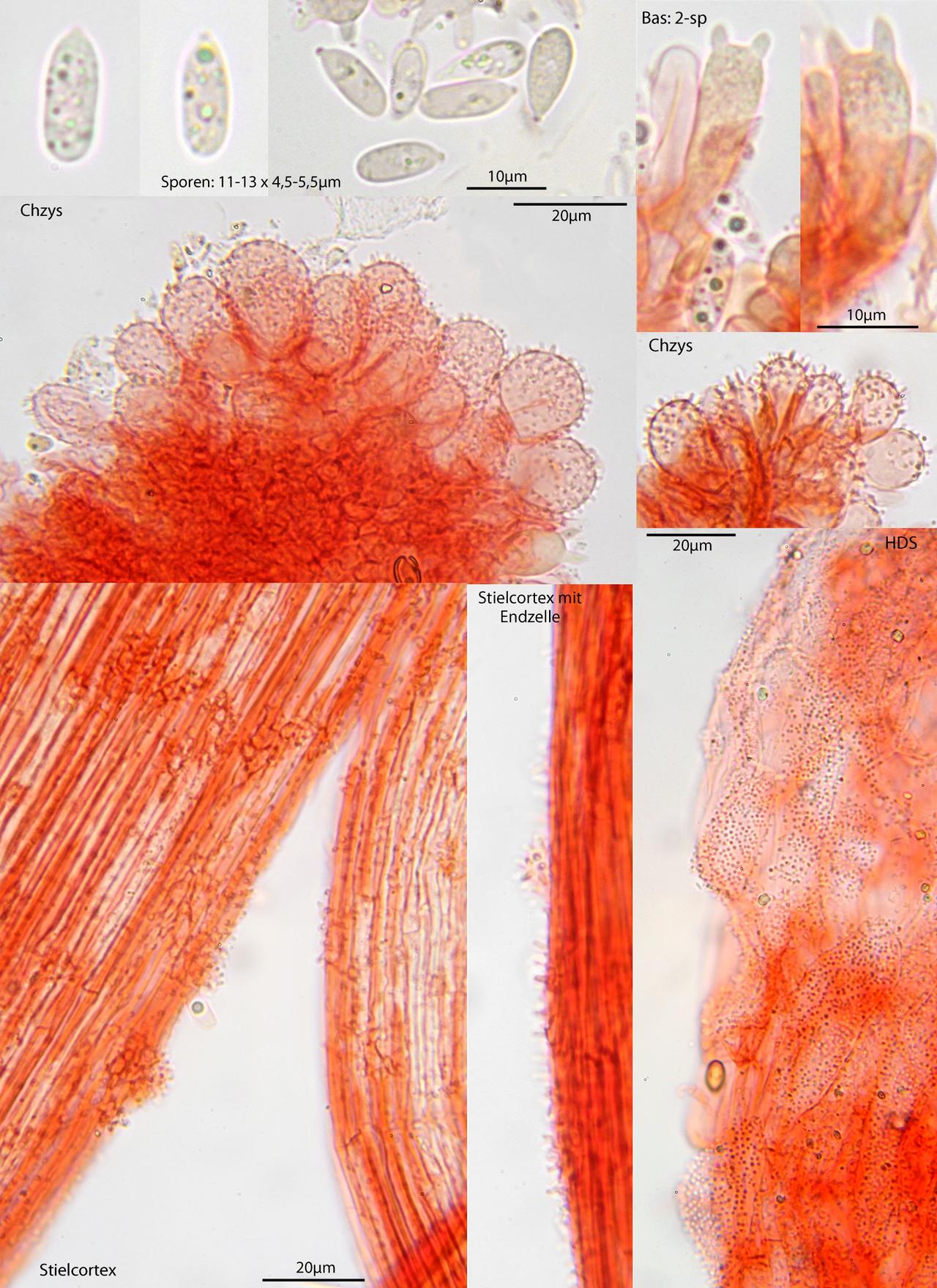

Wieder am gleichen Substrat, einige Meter weiter, einige Gruppen rosalicher Winzlinge. Genau die wollte ich finden. Mycena smithiana unterscheidet sich von den vorigen Arten makroskopisch durch die rosa Färbung und ist auch hier bereits eindeutig, so das Substrat denn Eichenblätter sind. Mikroskopisch von M. polyadelpha durch die größeren Sporen, die konstant 2-sporigen Basidien (was polyadelpha aber gelegentlich auch mal kann) und die anderen Stielrinden-Endzellen unterscheidbar.

Zwischen den rosalichen Exemplaren fanden sich zwei intensiv orangebraune Exemplare, die sich nach mikroskopischer Untersuchung jedoch auch als Mycena smithiana entpuppten:

Freilich waren auch noch andere, weiter verbreitete Arten zur Stelle, wie etwa der Bogenblättige Helmling, der ja inzwischen gemeinsam mit einigen anderen Helmlingen der Sektion Hiemales eine eigene Gattung bekommen hat und deshalb Phloeomana speirea heißt:

Beim Stöckchendrehen hätte man hunderte Becherchen, Rindenpilze und Schleimpilze mitnehmen können. Aber die Zeit habe ich leider nicht. Hier z.B. Trichia varia neben einem nicht näher untersuchten Rindenpilz:

Chondrostereum purpureum macht natürlich auch immer was her, sogar gefrostet:

Und zuletzt noch was Nicht-Pilziges: Haareis, immer wieder schön:

Die Tour habe ich bereits gestern gemacht, hat etwa eine Stunde gedauert und ich habe etwa eine Strecke von 150 Metern oder weniger zurückgelegt. Also völlig normales Tempo für eine Helmlingssuche.

Viele Grüße,

Matthias