09.09.2017:

Viele Erstfunde, schwer Bestimmbares und Leckereien - Teil 2

Hallo Pilz-Freunde,

dies ist Teil 2 des Berichtes vom 09.09.2017.

Teil 1 findet Ihr hier

Teil 3 findet Ihr hier

Und weiter geht's...

Fundnummer:

2017-09-09-1405

Die Art finde ich nicht sehr oft, hier aber in Massen. Auch wenn wegen Maden

nicht so viel für die Pfanne blieb, die Fotos verderben einem die Viecher

wenigstens nicht.

Edel-Reizker (Lactarius deliciosus):

☻

☻

☻

☻

☻

☻

Fundnummer:

2017-09-09-1412

Morphologische Daten:

Fundort: ca. 550 müNN. ca. N50, O12, bei

Birke und Kiefer

Fundzeit: 09.09.2017

Wuchsform:

einige am Standort

Hutform:

schwach konvex bis flach, verbogen

Huthaut:

braun, nach außen hin deutlich heller werdend,

unter Lupe netzartig gefasert, etwas klebrig

Huthaut-Abziehbarkeit:

1/2 abziehbar

Hygrophanität: nicht untersucht

Hutrand:

ist zwar nicht gerippt aber aber die Durchscheinenden Lamellen lassen es so

aussehen, kantig

Lamellen:

gelblich,

Zwischenlamellen

Lamellenschneiden:

bräunlich, braunfleckend

Lamellen-Stielübergang:

fast ausgebuchtet angewachsen aber eher gerade

Stiel:

bräunlich längs überfasert, oben bereift, keulig aber Basis spitz zulaufend,

längsfaserig, hohl

Stielbasis:

spitz

zulaufend

Fleisch:

im Stiel hellgelb mit bräunlichem Zentrum, im Hut weiß mit bräunlichem Zentrum

Größe: Hutdurchmesser ca.

6-9 cm,

Stiellänge ca.

5-7 cm

Stieldurchmesser

an der dicken Stelle 1,2-2 cm

Sporenpulverfarbe:

rein weiß

Geruch:

unzerrieben & zerrieben: mehlig

Geschmack:

mehlig, unangenehm, ganz leicht bitterlich

Wegen er Hutrandrippung, dem Geschmack und dem Geruch ist das der

Gelbblättrige Ritterling (Tricholoma fulvum):

☻

☻

☻

Fundnummer:

2017-09-09-1431

Auch ein wunderbarer Erstfund für mich:

Violetter Becherling (Peziza violacea):

☻

☻

Asci:

☻

☻

Fundnummer:

2017-09-09-1437

Morphologische Daten:

Fundort: ca. 550 müNN. ca. N50, O12, bei

Fichte und Birke

Fundzeit: 09.09.2017

Wuchsform:

gesellig

Hutform:

konvex

Huthaut-Konsistenz:

glatt, etwas glänzend

Huthaut-Farbe:

fleischrosa bis zu grauweiß ausgeblasst, glänzend,

Huthaut-Abziehbarkeit:

1/4 bis 1/3 abziehbar

Fleischfarbe unter Huthaut:

rosa

Hut-Fraßstellen-Rand-Verfärbung:

keine vorhanden

Hutrand:

kantig,

nicht gerieft

Lamellen:cremeweiß,

mit Zwischenlamellen

Lamellenschneiden: ohne Besonderheiten

Lamellensprödigkeit:

nicht besonders spröde

Lamellen-Stielübergang:

gerade angewachsen

Stiel:

weiß,

leicht grauend,

etwas runzelig,

etwas keulig,

voll, nicht wattig ausgestopft

Stielbasis:

rund

Fleisch: ohne Besonderheiten

Größe:

Hutdurchmesser

bis 5 cm,

Stiellänge 2-4 cm, Stieldurchmesser ca. 7-12 mm

Sporenpulverfarbe:

am ehesten:

IId im direkten Vergleich mit der Marxmüller-Tafel,

IIIa im direkten Vergleich mit der

Romagnesi-Tafel

Geruch:

absolut neutral

Geschmack:

scharf aber erträglich und scharf bleibend

Makrochemische Reaktionen:

Guajak:

nach 20 Sek. blaugrün, nach 25 sek. stark

blaugrün

Anilin pur: keine Reaktion

Eisensulfat FeSo4: keine Reaktion

Phenol:

nach 2 Minuten blass-rosa, nach 5 Minuten weinrot

KOH 40%: keine Reaktion

Nicht häufig bei uns: der

Verblassende Täubling (Russula exalbicans):

☻

Fundnummer:

2017-09-09-1510

Morphologische Daten:

Fundort: ca. 550 müNN. ca. N50, O12, bei

Birke und Weide auf Laubstreu und Ästchen

Fundzeit: 09.09.2017

Wuchsform:

gesellig bis büschelig

Hutform:

Mitte vertieft

Huthaut:

cremeweiß, mit rosa Schimmer, matt, trocken

Hutrand:

gerieft, mehlig bereift, flattrig, kantig, feinst eingerollt

Lamellen:

cremeweiß, sehr viele Zwischenlamellen, sichelförmig

Lamellenschneiden:

vollkommen glatt auch unter der Lupe

Lamellen-Stielübergang:

herablaufend

Stiel:

weiß und rosalich, innen etwas weichlich ausgestopft

Stielbasis:

weiß, stark myzelfilzig, rund bis etwas spitz zulaufend

Fleisch:

weiß, ganzer Pilz sehr elastisch gummiartig

Größe:

Hutdurchmesser

2-5 cm,

Stiellänge ca. 3 cm, Stieldurchmesser ca. 5 mm

Sporenpulverfarbe:

rein weiß

Geruch:

am Fundort: nur pilzig, zuhause: pilzig und etwas süßlich fruchtig

Geschmack:

sehr stark irgendwie "nicht gut pilzig ranzig"

Auch ein sehr schöner Erstfund:

Weißer Holztrichterling (Clitocybe truncicola):

☻

☻

☻

☻

☻

☻

Fundnummer:

2017-09-09-1526

Morphologische Daten:

Fundort: ca. 550 müNN. ca. N50, O12, bei

Pappel, Birke, Weide und Fichte

Fundzeit: 09.09.2017

Wuchsform:

einige am Standort

Hutform:

kugelig bis konvex

Huthaut:

graubraun, samtig

Hutrand: ohne Besonderheiten

Röhren:

grau-cremefarben, auf Druck: verfärben zu grau

Stiel:

schwärzliche Flocken auf weißem Grund,

keulig

Stielbasis:

rund,

Fraßstellen blau

Fleisch-Verfärbung:

nach 2 Minuten im Hutfleisch rosa-rötlich und im Stiel und Basis tut sich

zunächst nichts, nach 40 Minuten: Violett im Hutfleisch und nach unten rötlich

Geruch:

im Schnitt harzig

Der

Pappel-Raufuß (Leccinum duriusculum):

☻

☻

Hier seht ihr mal die Verfärbung im Fleisch:

☻

☻

☻

Fundnummer:

2017-09-09-1539

Voucher:

DW201709091539

Matthias schrieb dazu im Jahr 2017:

Dieses braune Graublatt ist für mich aktuell nicht bestimmbar. Mit der

Sporengröße kann man alles ausschließen. T. cessans kommt noch hin, aber auch

für den sind die Sporen zu klein, zu länglich und es fehlen die Zystiden. Das

was ich optisch gedacht hätte (inolens/boudieri) hätte alles deutlich größere

Sporen, der hier hat Sporen konstant unter 6µm Länge.

Im Jahr 2023 kamen wir dann endlich dazu die Sequenzierung zu

machen.

Hier der verkürzte Bericht dazu:

Auswahl der Loci für die Sequenzierung

Die Familie Lyophyllaceae ist nur

lückenhaft phylogenetisch geklärt. Es sind kaum Sequenzdaten für die höhere

Phylogenie vorhanden. Allerdings liegen bereits einige Sequenzdaten für die

niedere Phylogenie vor. Manchmal reicht die Aufnahme der ITS1/2 aus, manchmal

nicht.

Deshalb wurde zu Beginn nur die ITS1/2 sequenziert. Als Primer wurde zunächst

der ITS4 Primer verwendet, welcher auch funktionierte.

Prüfung der Rohdaten

Nach der DNA-Extraktion, Amplifikation und Sequenzierung lagen die Rohdaten als

Rückwärtssequenz vor.

Das Reverse Complement der Rohdaten wurde zunächst optisch am ITS Chromatogramm

geprüft:

Es lag keine Dachschräge und kein kein sudden drop vor, der Verlauf war

einwandfrei.

Anhand der Confidence Scores der Rohdaten wurden unsichere Sites ermittelt:

Die gelben Bereiche sind schlechte Confidence-Scores.

Die grünen Bereiche sind potentielle Polymorphe.

Diese Sites müssen geprüft werden (siehe nachfolgend).

ITS-Sequenzsammlung

Die ITS-Sequenzsammlung wird um Zeit zu sparen gleich für folgende

Analyse-Schritte durchgeführt:

-

Sequenzsammlung für Divergenzmatrix

-

Sequenzsammlung für die Ingroup

-

Sequenzsammlung für die Outgroup

- Sequenzsammlung

der Environmental Samples

Quellenauswahl für die Sequenzsammlung: Die

ITS-Sequenzen werden gesammelt von NCBI und Unite.

Es wurden insgesamt 1200 ITS-Sequenzen gesammelt. Davon 745 von Environmental

Samples. In der Ingroup verblieben am Ende aber nur 17 und in der Outgroup nur

3. Die große Menge war für die nachfolgenden Prüfungen erforderlich und wurde

dann weiter auf die Menge für das finale Phylogramm reduziert.

Prüfung und Korrektur der Rohsequenz und Basecalling

Für die Divergenz-Matrix konnten alle Sequenzen der Ingroup verwendet werden.

Als Alignisierungs-Software wurde Mafft Version 7.520 gewählt. Als

Aliginisierung-Strategie wurde FFT-NS-2 welche für die Divergenz-Matrix völlig

ausreicht.

Das Ergebnis der Prüfung der Rohsequenz:

Anfang: CTTCTTTGGTTTCCCA muss gelöscht werden; TTAGAG ist korrekt.

Site 528: korrekt – ist ein G

Site 529: Ist ein Problem. T kommt nicht vor in der kompletten Matrix, C kommt

bei naheliegenden vor. In den Environmentals fehlt die Base weil zu kurz. Da

unklärbar, Polymorph, C oder T. Polymorph – geändert auf Y

Site 530: korrekt – ist ein A

Site 605: korrekt – ist ein T

Site 606: korrekt – ist ein G

Site 611: korrekt – ist ein A

Site 625: korrekt – ist ein T

Site 628: korrekt – ist ein C

Site 631: korrekt – ist ein C

Ende: Nur NGNNNNNNN muss gelöscht werden, Rest ist OK

Die finale ITS-Sequenz des Fundes lautet somit:

>DW201709091539_final

TTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGAATAAACTTGGTTAGGTT

GTTGCTGGCTCCTTGGAGCATGTGCACGCCTAGCACCAATTTTACCACCTGTGCACCTTTTGTAGACTTTGGAGTGCTTG

CGCTCCATAGTTTATGTCTTCACATATACACATGAATGTAACAGAATGTCATTAACGGGCCATTTAGTGCCTTTACAAAT

GAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATT

GCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTC

ATTAAATTCTCAACCTTTTCAACTTTTGTTAGTTGCTCAGGCTTGGATTGTGGGGGTTGCGGGCTTCTCGGAAGTCGGCT

CTCCTTAAATACATTAGCAGAAACCTTTGTTGYATTAGCTCCGGCGTGATAATTATCTACGCCGTATGTGAAACAACTCT

TATACGGTTTAGCTTTCTAATAGTCCTTTGGGACAAACTCTTGACAATTGACCTCAAATCAGGT

GenBank Eintrag

Die Sequenz wurde bei GenBank hinterlegt:

Tephrocybe confusa voucher DW201709091539 small subunit ribosomal RNA - Nucleotide - NCBI

Vorprüfung, Aussortierung und Erstellen des finalen Alignments

Der

Fund landet in eine Klade die zwar phylogenetisch klärbar ist, aber noch nicht

korrekt kombiniert ist. Wir überlegten, ob wir diese Klärung in Zuge der

Fundanalyse machen. Zur eindeutigen Klärung müsste ein Supertree berechnet

werden. Er zeitliche Aufwand ist so groß, dass wir dies derzeit nicht angehen

können. Wir beschränkten uns deshalb auf die reine Fundbestimmung.

Entsprechend haben wir den sehr großen Baum auf die minimal nötige Klade

beschränkt und 3 Taxa für die Outgroup belassen.

Die verbleibenden Sequenzen wurden neu aligined mit Prank (ohne Switches).

Folgende Liste zeigt die verbleibenden Sequenzen im Alignment:

Gap-Coding

Für

das Gap-Coding wurden die Indel-Matrizen gecoded.

Für

die vorliegende Studie wurde das SIC-Verfahren „Simple Indel Coding“ gewählt.

Als Codiersoftware wurde SeqState gewählt.

Partitionierung

Für

diese sehr einfach Studie wurde die ITS nicht weiter partitioniert. Es wurden

also nur 2 Partitionen verwendet

Phylogrammberechnung

Das

finale Phylogramm wurde mit RAxMLberechnet.

Evolutionsmodell DNA: GTR+G

Evolutionsmodell Indels: BINARY+G+A

Correct for Ascertainment bias: Ja, nach Paul Lewis

Finales Phylogramm

Der

berechnete best tree wurde übersetzt und gerootet an der finalen Outgroup. Die

Knoten <50% wurden kollabiert. Die Outgroup wurde ebenso kollabiert.

Finales Ergebnis:

Bestimmung des Fundes und Hinweis zu den noch fehlerhaften Gattungsnamen

Da

die Klade in der sich der Fund befindet sich phylogenetisch deutlich von den

anderen trennen lässt kann der Fund eindeutig zugeordnet werden.

Allerdings kann "Tephrocybe"

confusa nicht zur Gattung Tephrocybe gehören, genauso wie "Lyophyllum" turcicum

nicht zu Lyophyllum gehört. Dies ist deshalb so, weil der phylogenetische

Abstand zu hoch ist, sich eine große Deletion in der Klade /confusa befindet und

die Kladen durch andere Gattungen (z.B. Hypsizygus, Atractosoprocybe und

Leucocybe) eben von Tephrocybe und Lyophyllum abgetrennt sind.

Wir belassen die Namen so, weil sie derzeit so gültig sind. Vielleicht findet

jemand mal die Zeit um hier eine Neuordnung anzugehen.

Unabhängig davon ist jedoch eine Sache sicher: Alle Funde in der Klade sowie

unser Fund sind nur eine einzige Art. Ohne den Typus von "Tephrocybe" confusa

sequenziert zu haben ist der Name der Klade zwar nicht 100% sicher aber sehr,

sehr wahrscheinlich. Wir können unseren Fund also guten Gewissens "Tephrocybe"

confusa benennen.

Und

hier seht Ihr nun den Fund: Dickstieliges

Graublatt ("Tephrocybe" confusa):

☻

☻

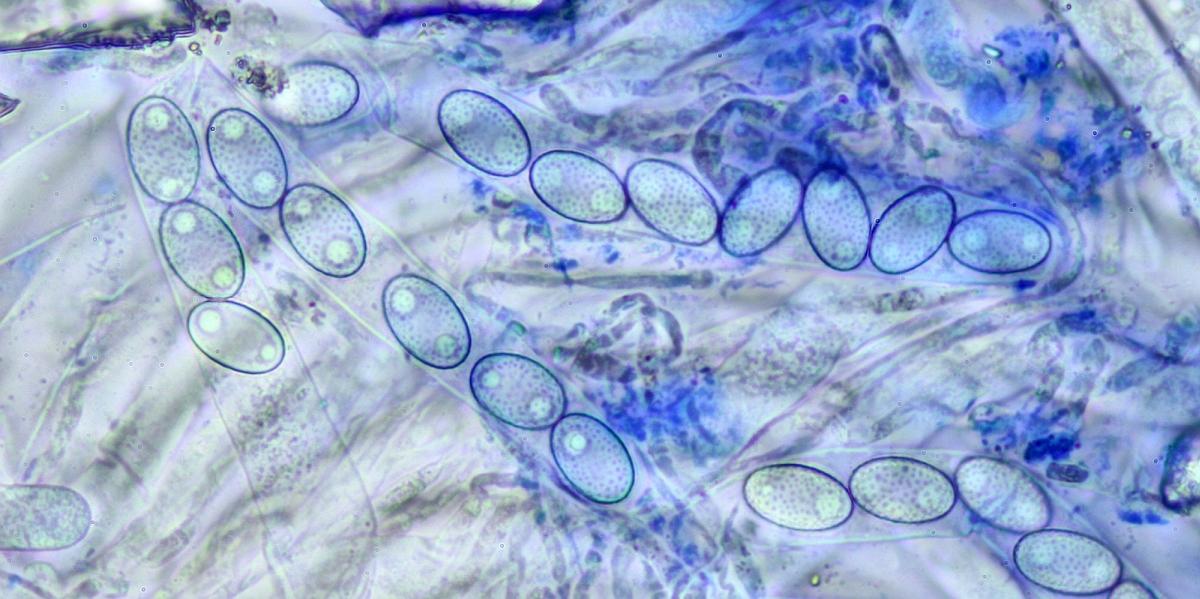

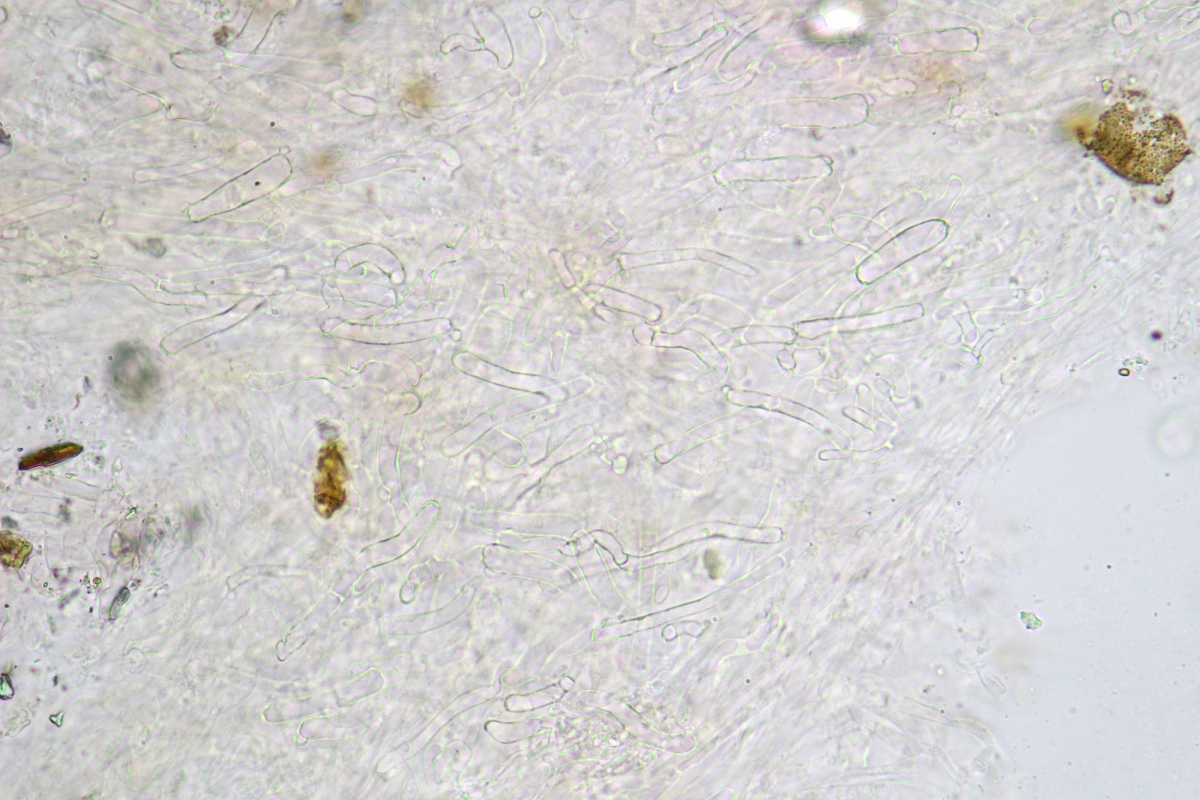

HDS - genauer: Hauptsächlich die Schichten unterhalb der eigentlichen HDS:

☻

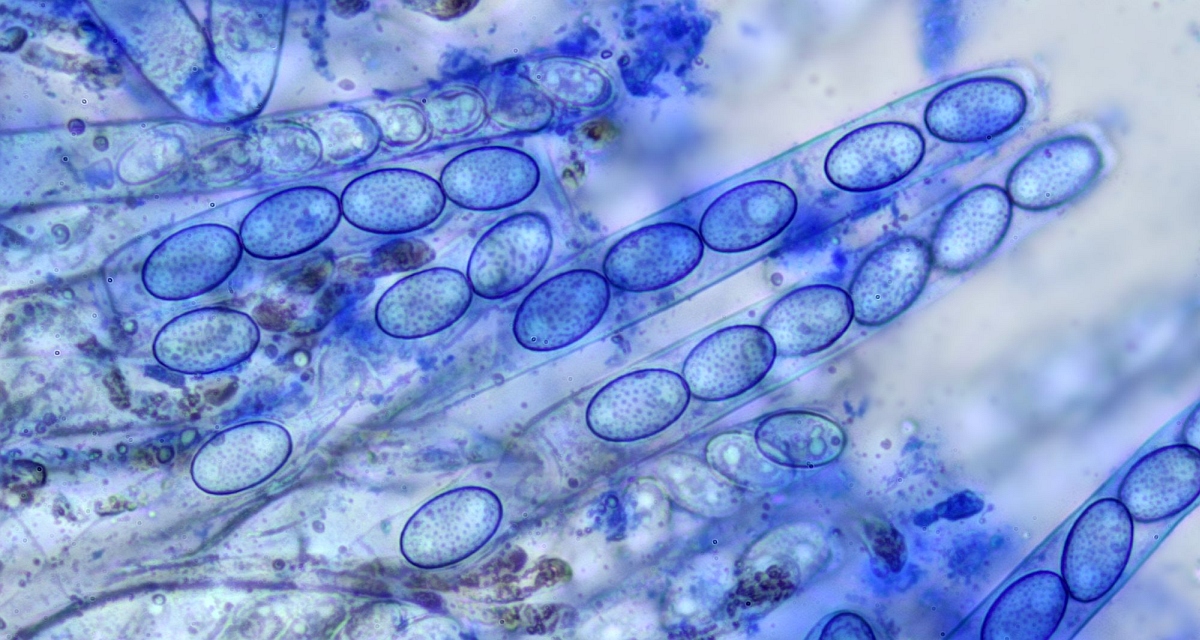

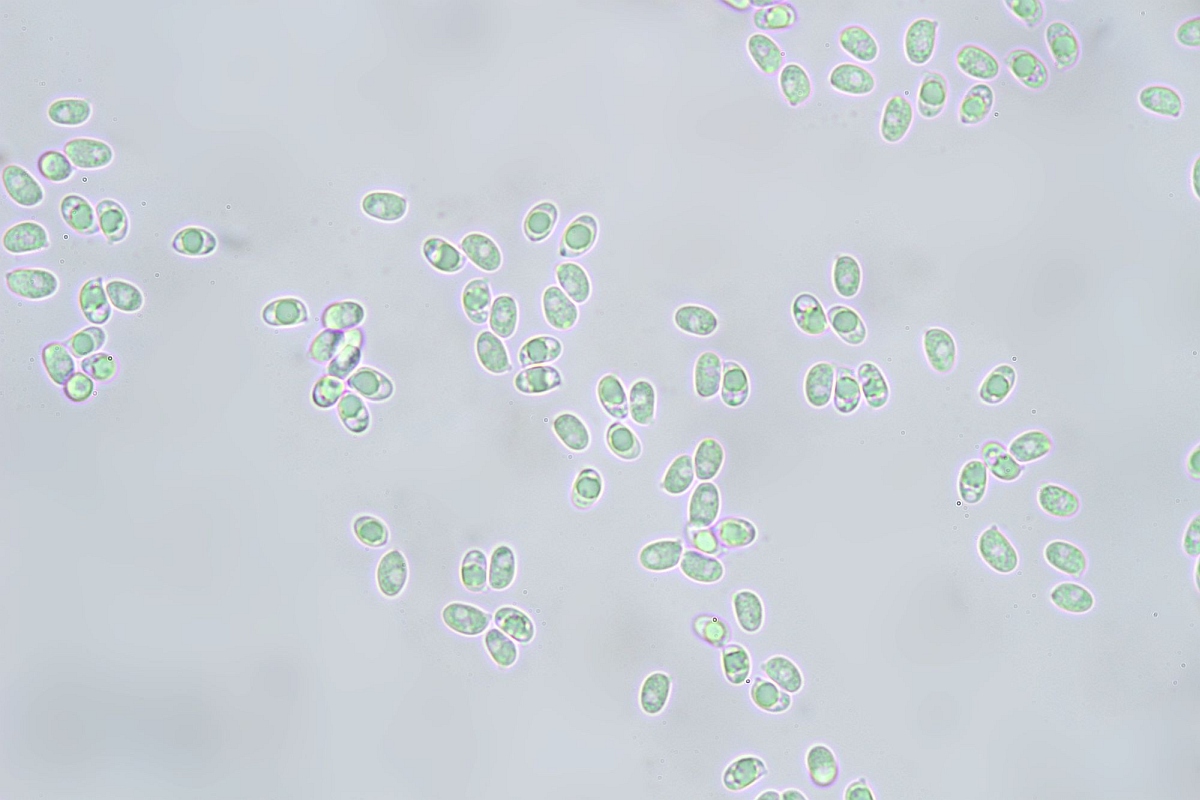

Sporen:

☻

Fundnummer:

2017-09-09-1542

Hier wieder mal ein Beispiel dafür, dass M. limosus nicht nur an

Schilf/Rohrglanzgras vorkommt. Hier wuchsen die Pilzchen auf einem grasigen,

sehr feuchten Waldweg. Man muss aber schon sehr genau hinsehen, um sie zu

entdecken.

Schilf-Schwindling (Marasmius limosus):

☻

☻

☻

Weiter zum Teil 3