Hallo,

nur damit es nicht verwundert. Den Titel und das Unterforum des Threads habe ich bewusst so gewählt.

Es geht um die Unterscheidung zwischen der einheimischen "Frühblühenden" Traubenkirche Prunus padus und der nicht einheimischen, zunächst absichtlich gepflanzen aber inzwischen stark invasiven "Spätblühenden" Traubenkirsche. Ich habe einige Naturfreunde, welche Jungexemplare letzterer rigoros herausreisen, aber das nur mal so am Rande.

Bis vor kurzem habe ich schließlich die Spätblühende Traubenkirsche gefunden. Seit 2-3 Wochen aber begegnet mir unsere einheimische immer öfter; bevorzugt in Bachtälern. Zudem möchte ich gerne ein paar markante und teilweise recht häufige Arten vorstellen und Fundanregungen geben.

Ein Unterscheidungskriterium ist die Blühzeit. Die deutschen Namen kommen nicht von ungefähr. Das "Früh" und das "Spät" sind aber stark von Region und Höhenstufe abhängig. Für mich aber sind die Blätter das wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Die Blätter von Prunus padus sind matt (nicht glänzend) und die Blattnerven sind eingesenkt, bzw. erhaben, je nachdem welche Seite des Blattes man betrachtet.

Bilder meines Erstfundes der Art vom 23.4.

An dieser wächst Taphrina padi, die mir leider noch fehlt.  Ulla hat die Art aber hier sehr schön vorgestellt. Die Narren sind los

Ulla hat die Art aber hier sehr schön vorgestellt. Die Narren sind los

Prunus serotina hingegen hat fast glatte Blätter (Blattnerven fast nicht eingesenkt), glänzende Blätter mit deutlicher Wachsschicht. Fotos von heute; "leider" sind die Blätter nass. Bilder von trockenen ergänze ich gerne.

An dieser wächst Taprina farlowii, die ich schon mal vorgestellt habe.

Die ganze Gattung Tahprina ist sehr spannend. Alle mir bekannten Arten lösen immer irgendwelche Deformationen oder Wucherungen aus, indem sie das Pflanzengewebe zum atypischen Wachstum anregen.

mehr oder weniger bekannte Beispiele: Pfirsichkräuselkrankheit - Taphrina deformans Phytoparasiten/Wucherlinge/Taphrina_deformans

Narrentasche von Pflaumen - Taphrina pruni

Wer von euch Roteichen in der Nähe hat, kann auch mal nach Taphrina caerulescens suchen. Taphrina caerulescens – Plant Parasites of Europe

Recht bekannt ist auch noch Taphrina alni, die gerne Erlenzapfen befällt Taphrina alni | (Obligat) Phytoparasitische Kleinpilze

oder aber Taphrina betulina, welche die Hexenbesen an Birken hervorruft. Hexenbesen an der Birke auf Arbofux - Diagnose-Datenbank für Gehölze

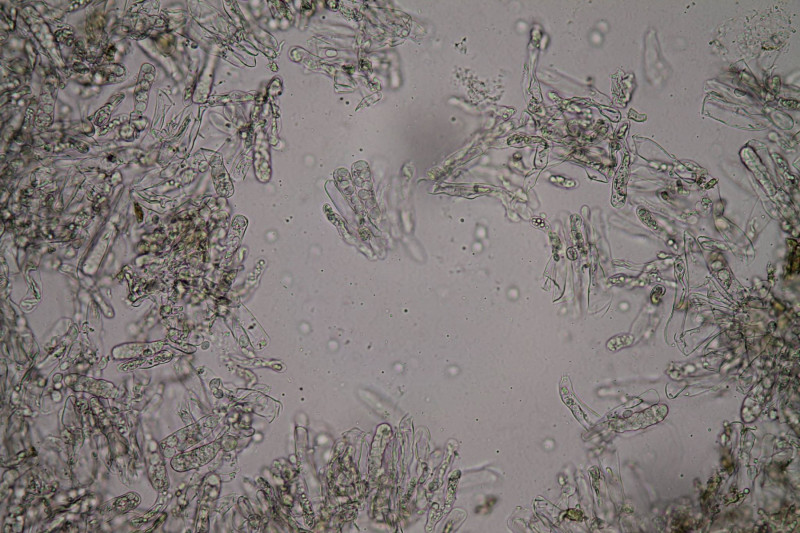

Taphrina-Arten bilden selbst keine Fruchtkörper aus. Die Asci werden "nackt" direkt auf den entsprechenden Oberflächen gebildet. Ein wichtiges Bestimmungsmerkmal ist, ob die Asci eine sterile Fußzelle haben oder nicht. Ein Apikalaparat existiert nicht. Die Asci platzen bei Sporenreife einfach auf. Danach ist aber teilweise immer noch die typische keulenförmige Form der Asci zu erkennen.

So langsam geht die Taphrinazeit los und es lohnt sich wirklich mal danach Ausschau zu halten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Funde zeigt. Bis jetzt warte ich noch in 2020 auf meinen ersten Taphrina-Fund.

Viel Spaß auf der Jagd.

l.g.

Stefan

![]()

![]()