Liebes Forum,

diesen wunderschönen Milchling habe ich an einem sehr nassen Teichrand gefunden. Grundsätzlich kommen hier ja drei Arten in Frage (L. obscuratus, L. omphaliformis und L. cyathuliformis), die sich, wenn ich das Konzept nach Heilmann-Claussen richtig verstanden habe, durch Sporengröße und Aufbau der HDS unterscheiden.

Fundort: nasser Teichrand; sandiger, saurer Boden

Begleitbäume: Schwarz-Erle (sowie Espe und Ohr-Weide)

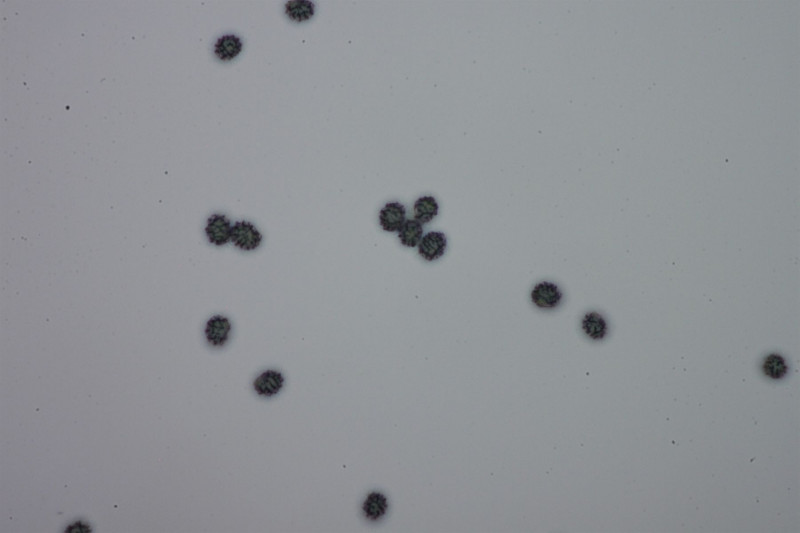

Sporenmaße: 6,11-7,93-9,74 x 5,51-6,35-7,19; Q-Wert 1,18-1,30

Ornamentation: weinige einzelne Warzen, teilnetzig bis fast komplett netzig, Plage inamolyd

Sporenpulverfarbe: weiß

Milch: kaum vorhanden (daher keine Frabangabe)

Geruch: nicht vorhanden

Geschmack: mild mit einem leicht bitteren Einschlag

Die Hutmitte weist eine kleine Papille auf, was in den Bildern nicht zu erkennen ist. Der Stiel ist brüchig und hohl.

Sporen in Melzer

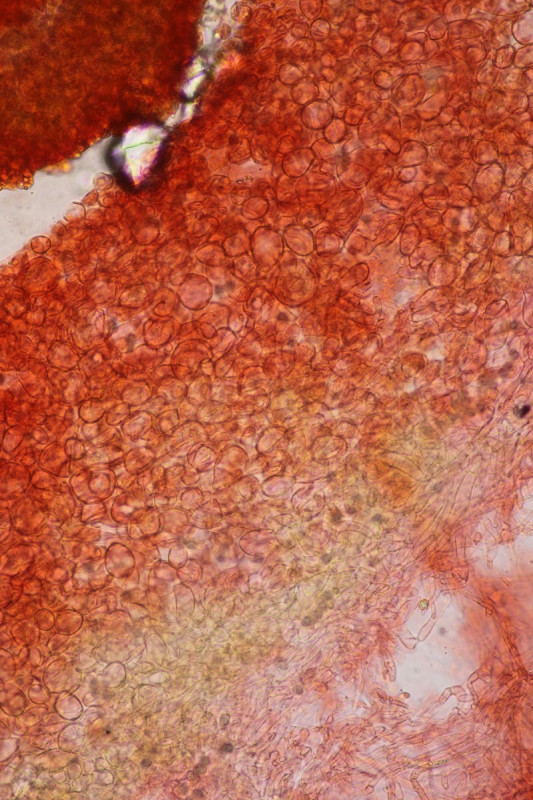

HDS

Cheilomakrozystiden

Auf Grund der wesentlich größeren Sporen von L. cyathuliformis (7,2-11,2 x 6,1-8,5) würde ich den hier ausschließen. Bliebe noch der wesentlich seltenere L. omphaliformis......

Was meint Ihr dazu?

LG, Lütte