in dieser Jahreszeit bin ich gerne mal in Parks in Rheinnähe unterwegs, da die dort milden Temperaturen auch zu dieser Jahreszeit durchaus Pilzliches versprechen. Da natürlich nicht mit der Saison zu vergleichen, erwartete ich auch nicht viel als ich mich zum Kurpark Bad Salzig aufmachte.

Von der A61 kommend folgte ich dem Zubringer zur Rheingoldstraße Richtung Rheintal. Bevor es aber ins Tal hineinging, wurde ich auf einen Wanderparkplatz mit Aussicht auf Bad Salzig aufmerksam. Zudem stand dort keine 200m entfernt ein großer Aussichtsturm (21m hoch). Der Aussichtsturm "5-Seenblick", wie sich herausstellen sollte. Kurzerhand hatte ich nämlich angehalten, um die Aussicht zu genießen:

Weiter stellte sich heraus, dass ich mitten auf der "Traumschleife 5 Seenblick" gelandet war. Das Auto konnte also dort stehenbleiben, obwohl es nicht der originäre Ausgangspunkt war. Ich machte mich zu Fuß auf zum Turm.

Um den Turm herum zeigte sich ein schöner Eichen-Kiefernwald. Ich war ganz erstaunt, was es da trotz der kalten Temperaturen noch zu entdecken gab:

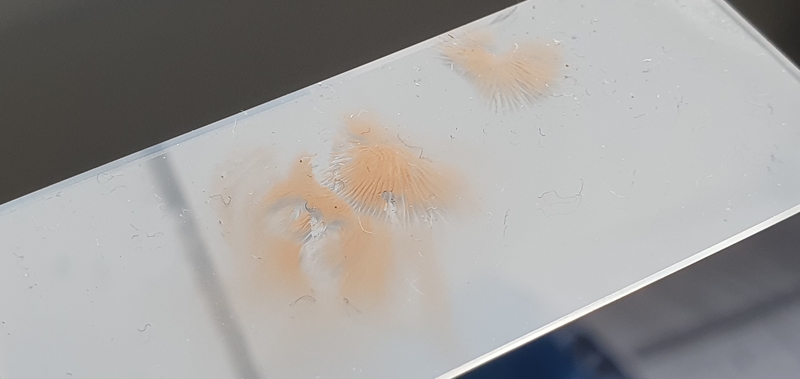

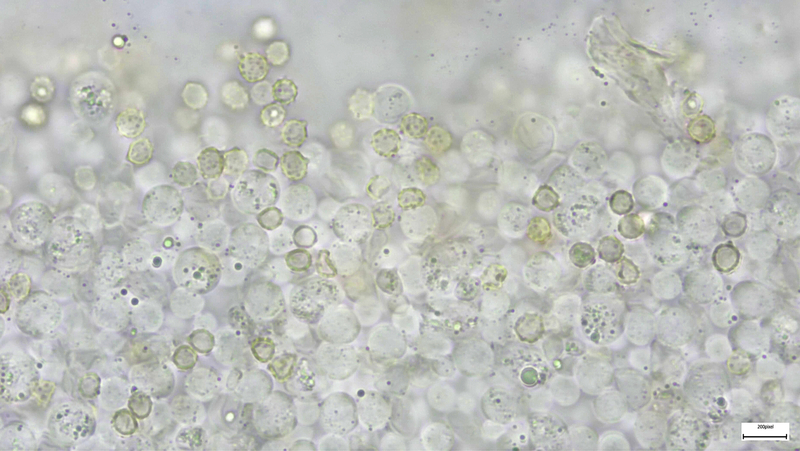

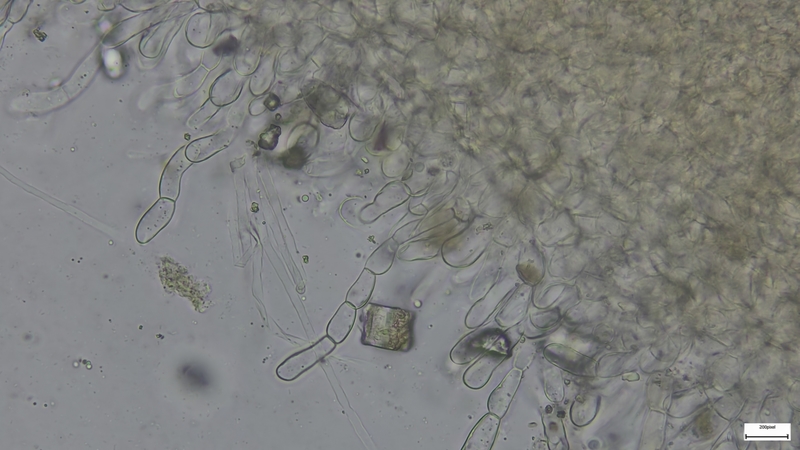

Los ging es mit 01 Crepidotus variabilis - Das gemeine Stummelfüsschen (wie sich nach der Mikroskopie herausstellen sollte):

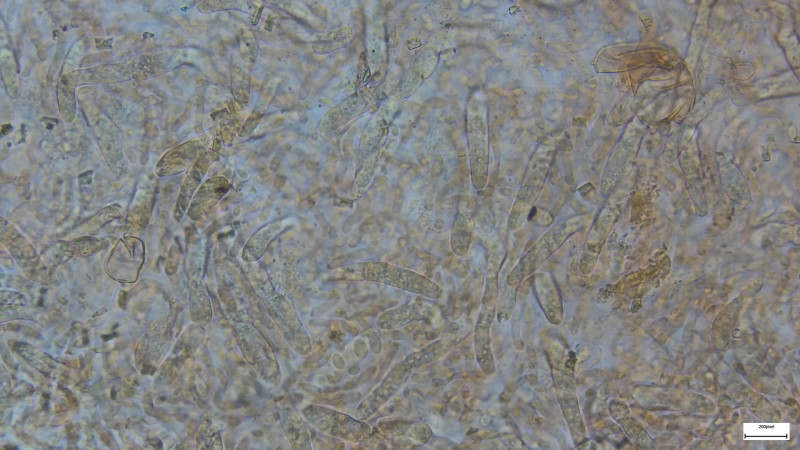

Die Sporen nahezu zylindrisch und punktiert und mit Schnallen war der häufige Vertreter schnell bestimmt.

Deutlich punktiert auf der Oberfläche bei 1000fach gut zu erkennen.

Schnallen:

Weiter ging es mit so allerlei:

02 Rhodocollybia butyracea - den Butterrübling gab es dort noch in größeren Mengen

Auch noch zu finden 03 Trompetenpfifferlinge - Cantharellus tubaeformis

Zum nächsten fällt mir ein: 04 Lycoperdon umbrinolens - der bräunliche Stäubling?

Gefreut habe ich mich auch über die Scharlachflechte ... eine solche ist mir schon öfter über den Weg gelaufen und scheinbar gibt es da auch mehrere Arten:

Weiter ging es mit verschiedenen Galerinen, die ich aber nicht weiter mikroskopisch untersucht habe:

05 Galerina spec

06 vermutlich Galerina marginata (auf Holz)

07 unbestimmbare Telamonien

und noch eine

Ansonsten noch 08 Laccarias - farblich natürlich schwierig, bei den durchgefrorenen Fruchtkörpern, vielleicht einfach amethystina:

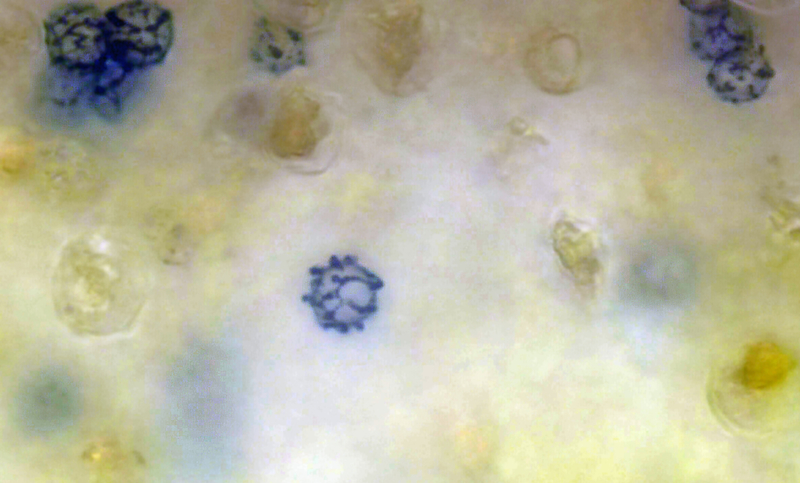

Besonders erstaunt war ich über ein Massenaufkommen von dort in großen Mengen noch gesellig wachsenden Milchlingen. Mir kam unter Kiefern und wegen der Farben an Hut und Stiel 09 Lactarius hepaticus - der leberbraune Milchling in den Sinn. Milch gaben die allerdings nicht mehr her, auch nicht die Kleinen und reingebissen habe ich jetzt auch nicht. Die Sporen zeigen ein deutlich netziges Ornament, fallen allerdings mit bis 7µm etwas klein für L. hepaticus aus. Allerdings war hier auch kein Abwurf von reifen Sporen zu bekommen, also eh alles mit Vorsicht zu genießen:

Sporenornament in Melzer:

Zudem gab's auch noch eine Russula, unglaublich. Auch unter Kiefern, leider kaum gut zu bestimmen, da kein Sporenpulver mehr zu gewinnen war. Geschmack eher mild (sofern das in dem Zustand beurteilbar ist).

Man könnte hier aufgrund von zahlreichen mehrfach septierten Pileozystiden, den Farben und dem Vorkommen unter Kiefer mal den Arbeitsnamen 10 Russula cessans - der Kieferweichporling -täubling (selbstverständlich) vergeben (ob's stimmen kann?):

Sporen mit 7µm Länge:

HDS in Kongorot NH3: Pileozystiden und Haare:

Pileozystiden in SV:

Cheilos auch zahlreich:

RussulaCessans_Cheilos.jpg

Auch gab's noch 11 Lepista flaccida:

Das war schon erstaunlich, was in dem kleinen Kiefern-Eichenwald noch so zu finden war. Jetzt aber schnell dem Aussichtsturm zugewandt. 21 Meter wollten erklommen werden (die Bretter haben auch ein bisschen geknackst und geächzt vor Kälte - puuh):

Von hier oben dann ein toller Blick aufs Mittelrheintal ...

Mit seinen Burgen: Marksburg, Burg Sterrenberg, Burg Liebstein ....

Warum aber eigentlich 5 -Seenblick ... aha, weil der Blick in verschiedene Richtungen immer wieder den Rhein mit seinen Biegungen und Abschnitten zeigt und so die Illusion von 5 Seen entsteht ...

Noch ein Blick über den schönen Kiefern-Eichenwald ... den muss ich mir merken, der scheint mir ein lohnenswertes Ziel zur entsprechenden Saison:

dann gings wieder abwärts:

Zurück am Parkplatz war die Wanderlust geweckt. Warum also mit dem Auto nach Bad Salzig? Kurzerhand entschied ich mich für den Abstieg über die Traumschleife. Eine wirklich sehr schöne Route. Und vom Parkplatz 30min zu Fuß nach Bad Salzig. Es ging in Serpentinen und an weiteren schönen Aussichten nicht allzu steil sondern eher gemächlich durch einen Eichenwald. Auch hier gabs noch einiges zu sehen:

Einiges gewöhnliches wie 12 Hygrophoropsis aurantiaca - den falschen Pfifferling und 13 Gymnopilus penetrans - den geflecktblättrigen Flämmling (die Bilder erspare ich euch mal ... ) ...

Zudem dann ein kleiner trichterlingsförmiger Pilz auf Eiche (wars glaub ich ... ). Auch schon etwas eingetrocknet, aber der Stiel und die braunen Sporen haben ihn dann schnell verraten:

14 Ripartites tricholoma - der bewimperte (oder gemeine) Filzkrempling:

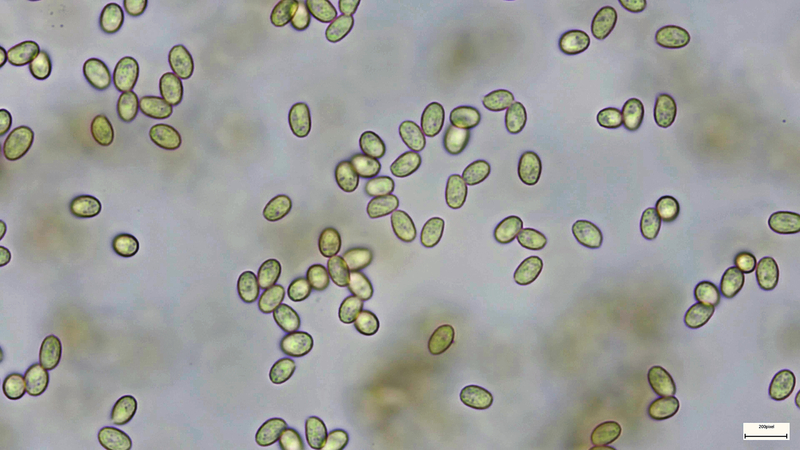

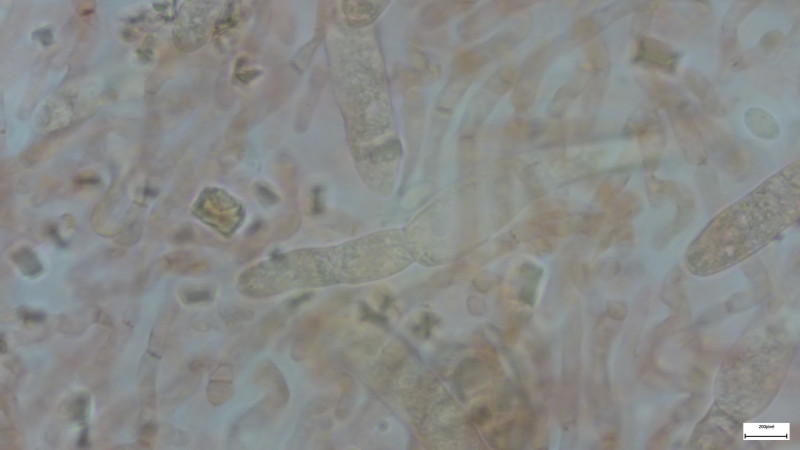

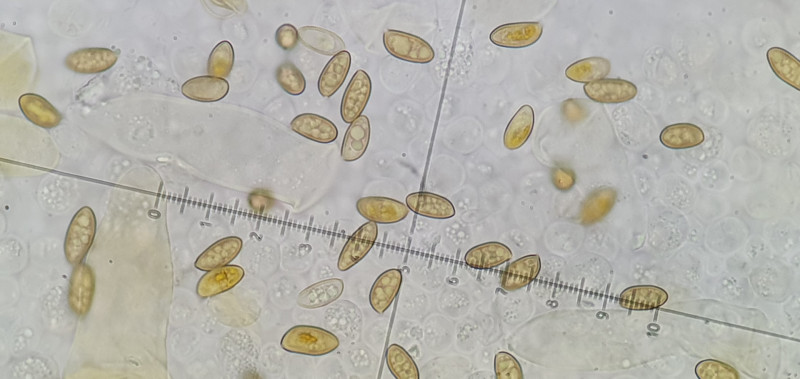

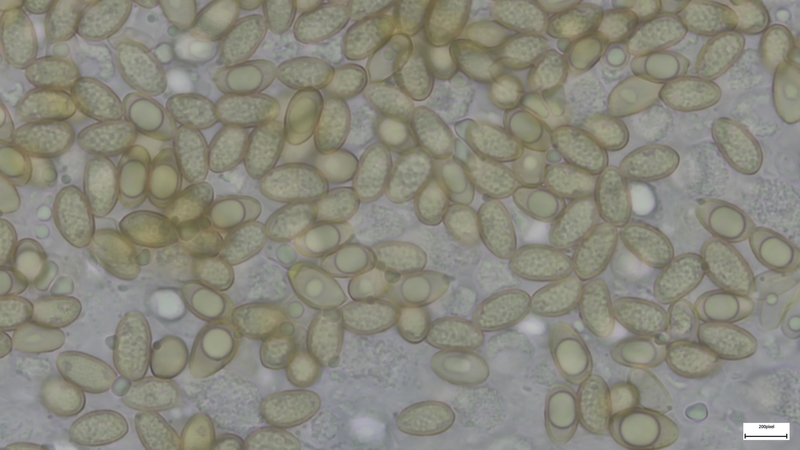

Sporen ganz typisch für Ripartites (4,5x4µm mit Spikes)

Besonders gefreut habe ich mich über einen alten Bekannten. Obwohl schon in einem nicht mehr ganz frischem Zustand anhand seines langen Stieles und einem trotz Kälte extrem heftigen Honiggeruch an der Stielbasis von mir als

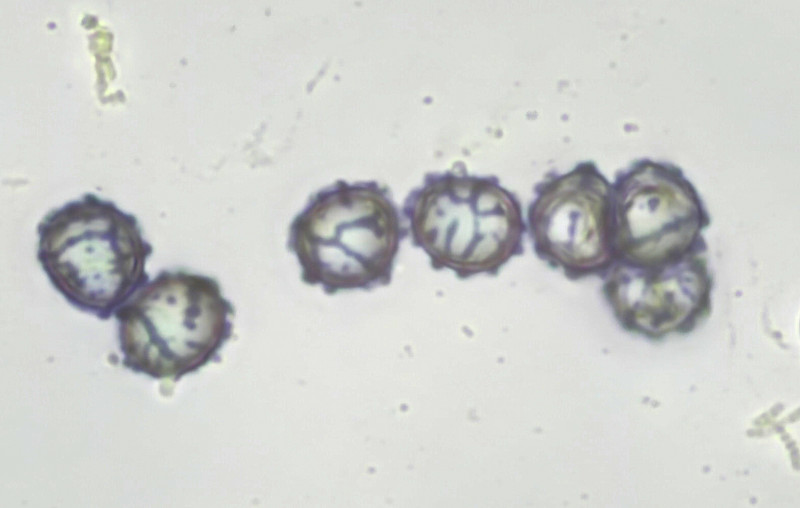

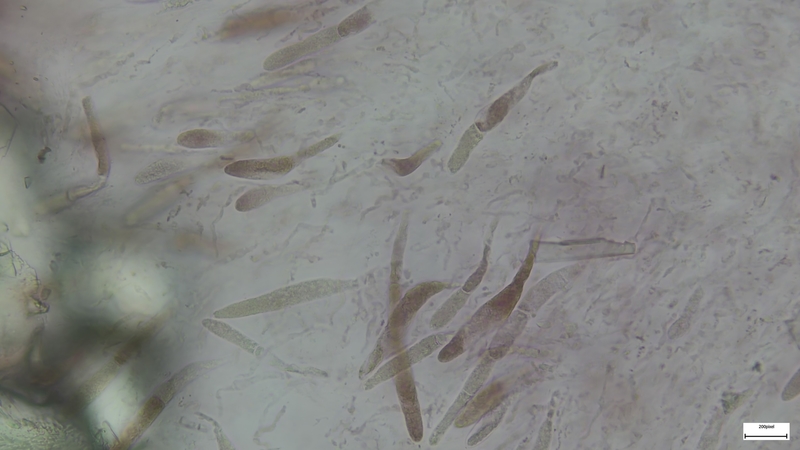

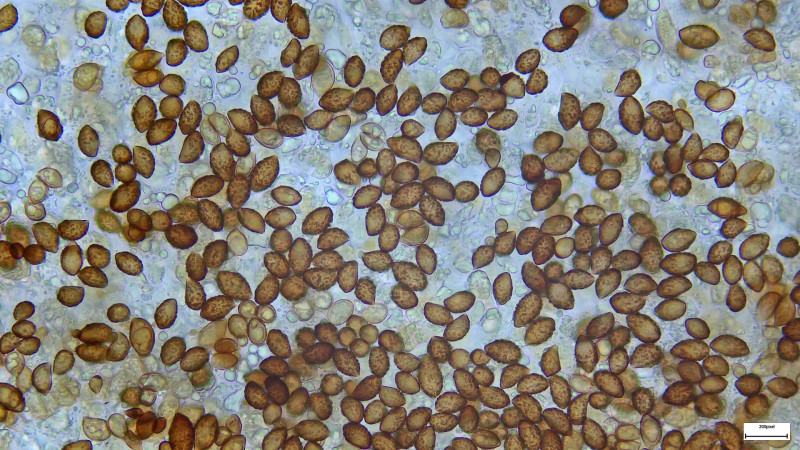

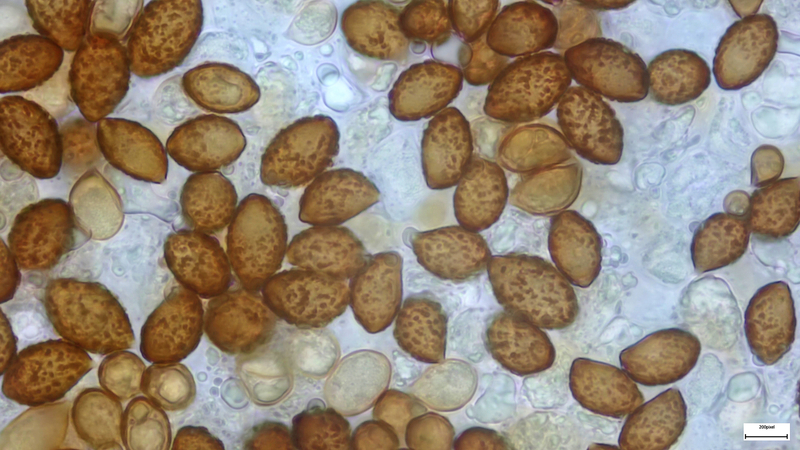

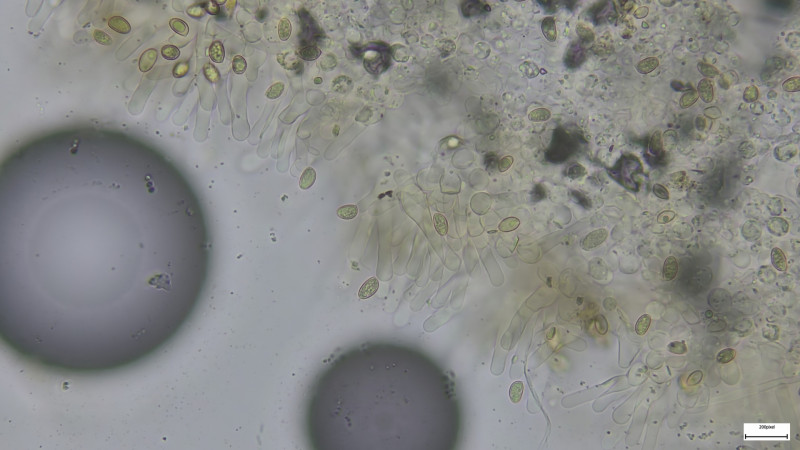

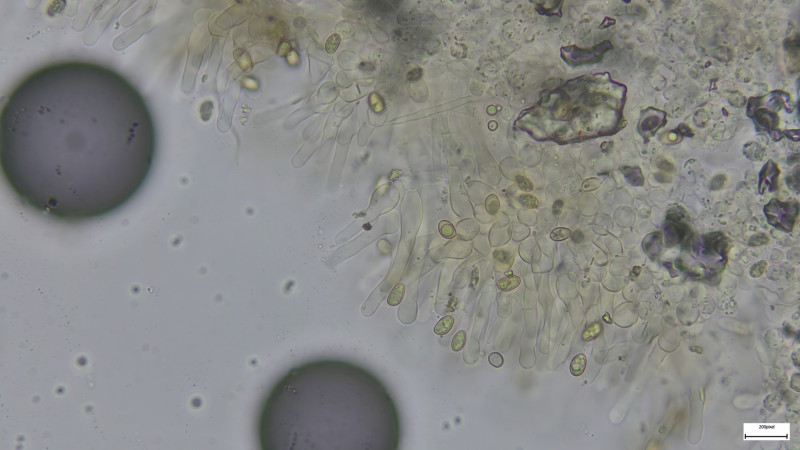

15 Cortinarius eliator angesprochen. Die gefältete Huthaut grenzt ihn glaube ich auch nochmal von C. stillatius ab. Sporen hat er hergegeben. Diese zeigten ein herrliches Sporenornament und passen von Form, Größe und Ornamentik sehr gut zu C. eliator. Gerne mal in groß anschauen die Sporenbilder, wirklich toll ...

Sporen in KOH3% 400-fach:

Auch schön zu sehen die Plage - 1000fach:

Immer wieder auch Erläuterungen zur heimischen Natur ... hier zur Vogelwelt:

Dann war auch der Kurpark erreicht. Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Idee für einen Bericht hier und deswegen habe ich nur ein kleines Stück vom hinteren Teil fotografiert:

Das ist aber eigentlich schon das "Ende des Parks", der sich vor den Kliniken noch sehr weitläufig erstreckt und wirklich sehr schön ist.

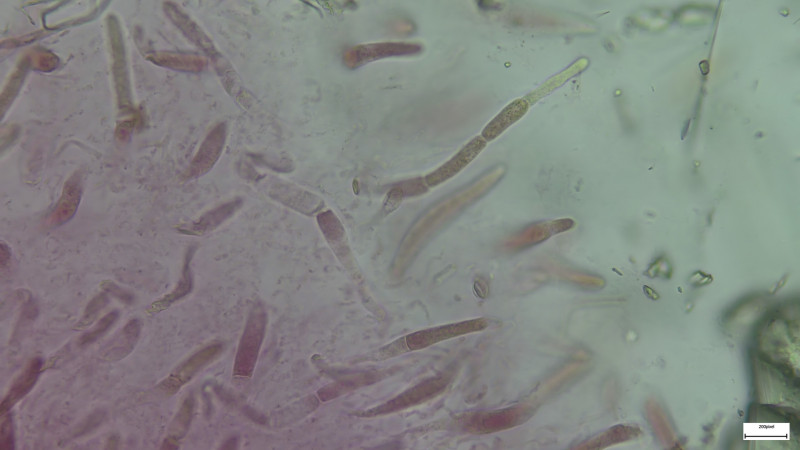

Auch hier gabs dann noch einiges zu entdecken, zuerst unter Fichten 16 Inocybe pudica - der weisrote Risspilz: gut zu erkennen an den roten Flecken, gerne bei Nadelbäumen. Der Fruchtkörper hat dann nochmal arg nachgerötet beim Trocknen, was auch nicht untypisch ist. Zudem passen auch die Zystiden und die schlanken Sporen bis 11µm:

Anbei die Sporen:

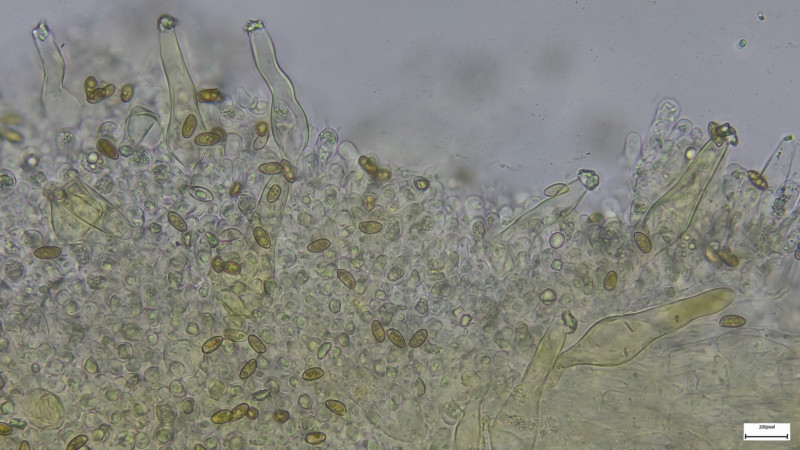

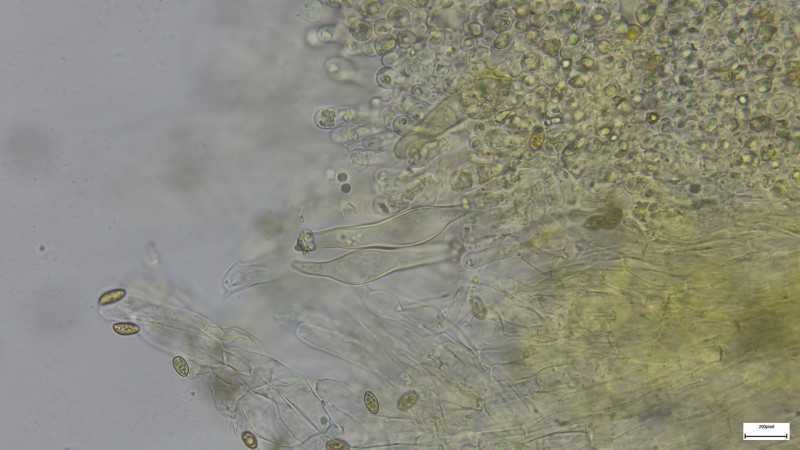

Und die Zystiden in KOH3% bei 400-fach:

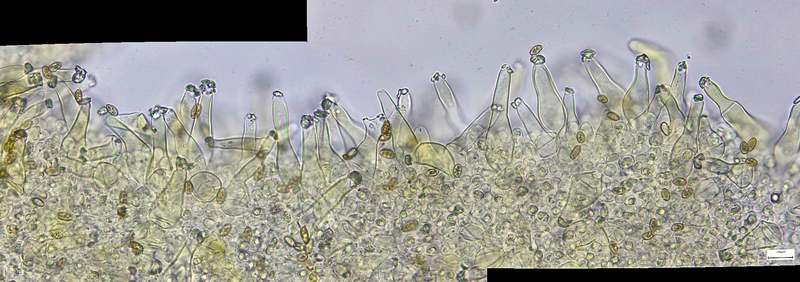

Hier habe ich mal mit autostitch gespielt (gerne volle Größe anschauen):

Für die Kaulozystiden habe ich den Stiel nur "trocken" abgefahren mit dem 100er (um Zeit zu sparen), am oberen Stielteil definitiv vorhanden:

hier zusammen mit Hymenialzystiden:

Weiter gings mit Erdritterlingen in großen Mengen auf dem Gelände und ich meine auch unterschiedlichen Arten, hier mal 17 Tricholoma scalpturatum - der gilbende Erdritterling:

Daneben gabs noch 18 Helvella crispa - die Herbstlorchel ... hatte erst überlegt, ob mit dem braunen Hymenium noch etwas anderes in Betracht kommt. Mit dem Schlüssel von Skrede landet man aber bei crispa. Zur Verwechslungsart H.leucophaea mit Hymenium in "light brown" schreibt Skrede:

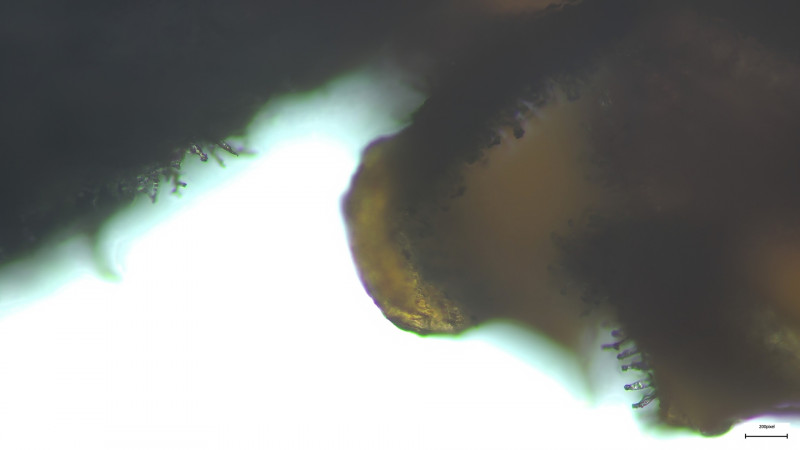

"The paraphyses are thread-like and not significantly inflated at the clavate tips compared to the abruptly and subcapitately inflated paraphyses in H. crispa" ... solche meine ich hier zu sehen (siehe Bilder), also doch H.crispa:

Weiter begegnete mir 19 Clitopilus prunulus - der Mehlräsling, jung aber mit deutlichem Lamellenansatz, brüchigem Hutfleisch und vor allem sehr starkem Mehlgeruch:

Weiter unter Nadel dieses Bild ... ich hielt das erst für Telamonien ... aber es sind wohl nach mikroskopischer Sichtung schnöde 20 Trompetenschnitzlinge - Tubaria furfuracea

Cheilos und Sporen:

Weiter 20 Lepista sortida - der schmutzige Rötelritterling:

Etwas entfernt an anderer Stelle dann diese Exemplare mit einem auffällig kräftig lilalichem Stiel. Hier habe ich mich gefragt, ob es ggf. 20a Lepista personata sein könnte? Naja, da traue ich mir kein Urteil zu, zumal alle Fruchtkörper nicht frisch 20a Lepista nuda (siehe Diskussion und Hinweise unterhalb)

Ansonsten noch weiteres Unbestimmbares - 21 Telamonien??? ziemlich verwässert:

Auch 22 Samtfüsse durften nicht fehlen:

und 23 alte Fichtenreizker standen auch noch rum:

Tja ... sicher ein sehr interessantes Habitat zur richtigen Jahreszeit ...

jetzt musste ich nur noch zum Auto zurück, der Parkplatz und der Turm waren vom Kurpark gut zu sehen, auf mich wartete also ein kleiner Aufstieg (der war am Ende aber wirklich gemütlich):

So, ich hoffe es war nicht zu erschlagend. Es ist wirklich ein spannendes Gebiet, das mich sicher nicht zum letzten Mal gesehen hat!

LG Sebastian