Hallo ihr drei,

danke euch für eure Rückmeldungen! boccaccio: Deine Mikro-Bilder haben mich jetzt restlos überzeugt, dass es sich um Stereum rugosum handelt – danke dafür! Bei Miggel, 2008 habe ich gestern noch gelesen, dass man rötende Stereum-Arten im getrockneten Zustand einfach anfeuchten und dann ankratzen kann. Allein das Anfeuchten hat schon eine sehr deutliche Rötungsreaktion hervorgerufen:

Das ist genau der Vorschlag, den du gemacht hast, Ingo W! Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Im Übrigen habe ich auch versucht, einem Exsikkat von Stereum subtomentosum durch Anfeuchten eine gelbe Druckreaktion zu entlocken, allerdings hat das nicht funktioniert.

Trotz (oder gerade wegen?) der Tatsache, dass die Bestimmung nun eindeutig ist, sind bei mir einige Baustellen offen. Um das zusammenzufassen:

- Das obige Zitat von Beenken, 2004 behauptet, dass die Sulfovanillinreaktion mit allen gloeopleren Elementen positiv ist, dabei stimmt das weder für Zystiden noch für Hyphen. Dann ist das wohl falsch!

- Stimmt die Aussage von Larsson & Ryvarden, 2021, p. 18, dass gloeoplere Hyphen in rötenden Stereum-Arten für das Röten verantwortlich sind, nun? Wenn ja, muss es ja sulfovanillin-negative gloeoplere Hyphen bei Stereum rugosum geben – aber welche? Wie sehen sie aus?

Zu guter Letzt gibt es bei mir Verwirrung bezüglich der Zystiden – auch hier scheint sich die Literatur zu widersprechen. Zum Vergleich zunächst Eriksson et al., 1984, p. 1429:

Zitat

- Pseudocystidia thick-walled, except for in the apical part, slightly projecting, smooth, more or less constricted, hyaline to yellowish, with oily content, 5–12 µm wide, usually more than 100 µm long.

- Acanthocystidia easily observed, 30–35 × 3–4 µm, projecting slight above the basidia.

Und nun Bernicchia & Gorjón, 2010, p. 640:

Zitat

- Pseudocystidia thick-walled except in the apical part, obtuse to acute, often more than 100 × 3–6 μm, usually brown.

- Acanthocystidia slightly projecting, 30–40 × 3–5 μm.

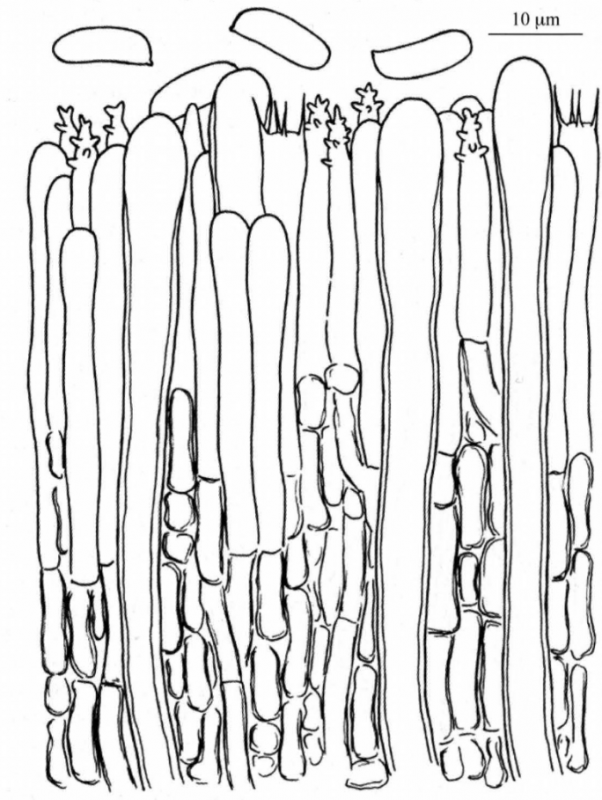

Hier noch die Zeichnung der Autoren:

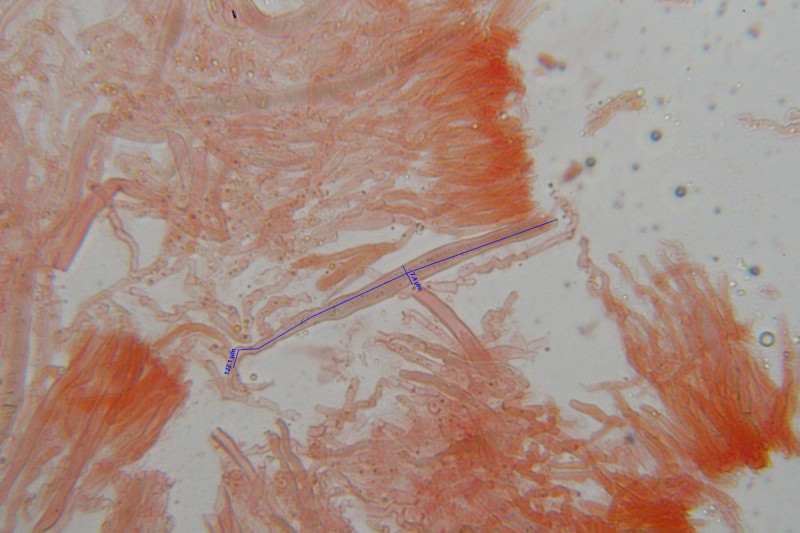

Ich habe gestern und heute mehrere Präparate durchsucht. Zwar konnte ich im Hymenium Pseudozystiden ≥ 100 µm finden:

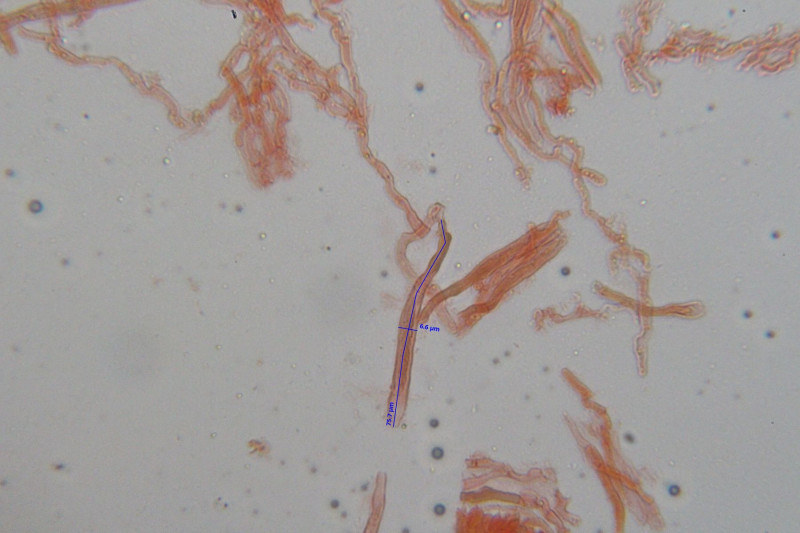

Diese waren aber nicht braun oder gelblich. Braun waren ähnliche, aber insgesamt deutlich kleinere (keins ≥ 100 µm) Gebilde:

Aber zumindest habe ich welche gefunden und kann sie abhaken. Was die Acanthozystiden betrifft, habe ich nur nur ein einziges Bild, das gegebenenfalls eine zeigt:

Ansonsten konnte ich nichts finden. Was denkt ihr?

Tricholomopsis: Danke für die Erklärung zu Skeletthyphen! Ja, die Erfahrung fehlt mir noch, das Mikroskop nutze ich erst seit ca. 2 Monaten. Aber solche Einordnungen helfen ungemein! Was die Amyloidität betrifft: Ich hatte im frischen Zustand keinen Abwurf gemacht, deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als ein Stück Exsikkat in Melzers zu geben, und da habe ich keine Amyloidität feststellen können. Oder gibt es da einen Trick, noch ein paar isolierte Sporen aus einem Exsikkat zu bekommen?

Mir zeigt das einmal mehr, wie uneinheitliche Literatur Verwirrung bei Pilzbegeisterten stiften kann. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mir helft, das Wirr-Warr in meinem Kopf zu ordnen!

Herzliche Grüße,

Vitus

Literatur:

Beenken, L. (2004). Die Gattung Russula: Untersuchungen zu ihrer Systematik anhand von Ektomykorrhizen. Ludwig-Maximilians-Universität München.

Bernicchia, A., & Gorjón, P. (2010). Fungi Europaei 12: Corticiaceae s.l. Candusso.

Eriksson, J., Hjortstam, K., & Ryvarden, L. (1984). The corticiaceae of north europe 7: Schizopora – suillosporium. Fungiflora.

Larsson, K.-H., & Ryvarden, L. (2021). Corticioid fungi of europe. volume 1: Acanthobasidium - gyrodontium. FUNGIFLORA.

Miggel, B. (2008). Die Schichtpilze der Gattung Stereum. Südwestdeutsche Pilzrundschau, 44(2), 49–60.