Noch ein Nachtrag aus dem Frühling. Zwar farblich nicht zur Überschrift dieses Threads passend, aber inhaltlich doch hier anzusiedeln.

Nachdem ich vor einigen Jahren eine Dokumentation dieses Pilzes von Nobi gesehen hatte wollte ich ihn unbedingt finden. Wie viele feuchte Gräben und Böschungen ich abgesucht habe möchte ich gar nicht wissen. Das Wort erfolglos fehlt natürlich.

Dann kam es wie so oft- und das ist ja auch das schöne an unserem Hobby, dass manche Sachen eben völlig unerwartet auftauchen. Ein Wochenendausflug führte uns an einen gern besuchten Waldspielplatz am Nürnberger Stadtrand. Mein Sohn musste mal und ich habe ihn in den Wald begleitet. Dort wartete ich bei einem Sandsteinfelsen. Und da leuchteten sie mir entgegen, die blauen Lebermoosbecherlinge (Mniaecia jungermanniae).

Natürlich hatte ich damals keinen Foto dabei. Aber ich hatte Glück, sie waren ein paar Tage später auch noch frisch und ich konnte ihnen photographisch ausgiebig huldigen.

Durch Zufall war das erste, was ich, wieder an diesem Sandsteinfelsen angekommen fand jedoch Desmazierella acicola auf einer Kiefernnadel- ein ebenso hübscher Pilz, den ich durch Matthias Reul kennen lernen durfte. Es schmerzt, dass ich mit beiden meine Freude über diese Funde nicht mehr teilen kann.

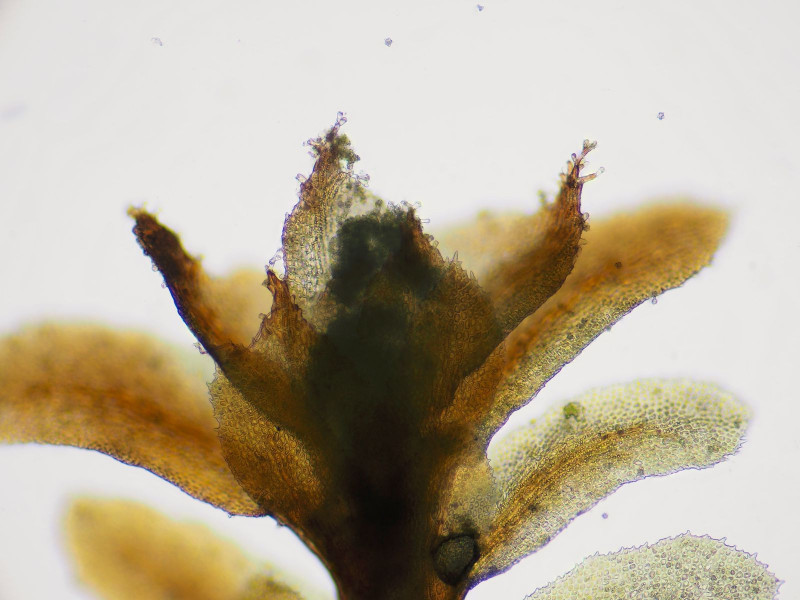

Das Moos, auf dem die Becher parasitieren habe ich auch untersucht und konnte es als Diplophyllum albicans bestimmen.

Es ist ein typischer Bewohner saurer schattiger Sandsteine. Es ist wie der Name andeutet durch ein zweilappiges Blatt gekennzeichnet, wobei der Hauptlappen etwa dreifach so groß wie der Nebenlappen ist. Außerdem besitzt es eine prominente Mittelrippe. Die Moospflänzchen (Gametophyten) sind in etwa 3mm breit und bis zu 20mm lang.

Haupt- und Nebenlappen:

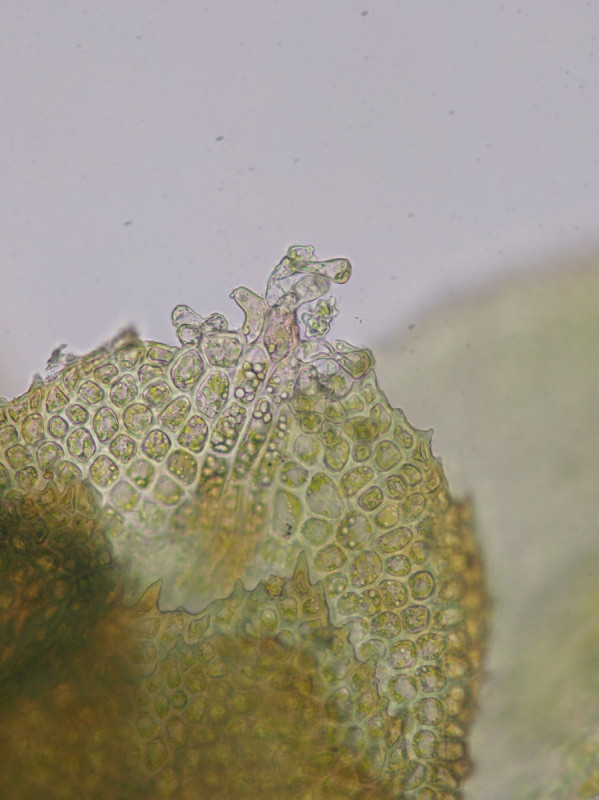

Blattrippe. Die Zellen enthalten meist 4-5 Ölkörper.

Auf den folgenden Bildern sieht man an den Blattspitzen Brutkörper oder Gemmae, mit denen sich das Moos ungeschlechtlich verbreiten kann.

Aber zurück zur Mniaecia: auch mikroskopisch behält sie ihre wunderbare blaugrüne Färbung durch die pigmentierten Paraphysen.

(die folgenden Präparate sind ungefärbt und schräg beleuchtet)

(15.9) 16.6 - 19.6 (19.8) × (8.6) 8.9 - 10.2 (10.9) µm Q = (1.6) 1.8 - 2 (2.1) ; N = 21

Apressorien konnte ich nicht finden. Die Apothecien sitzen hier direkt an den Blättern und Stämmchen und nicht an Rhizoiden. Um eine Infektion nachzuweisen müsste ich wohl Blattquerschnitte machen um so die Hyphen in den Blättern darzustellen. Sonderlich schädigend scheint diese Art dabei nicht zu sein- trotz massiven Befalls sahen die Pflänzchen für mich recht vital aus.

Viele Grüße,

Ingo