Lieber Felli,

bist du mit dem Fall weiter gekommen bzw. hast du eigentlich die gesuchte Anamorphe finden können?

Ich kann zumindest meinen ersten Kommentar widerlegen, nachdem ich die Feiertage aus Spaß an der Freud' ein frisches Mooskissen zerlegt habe.

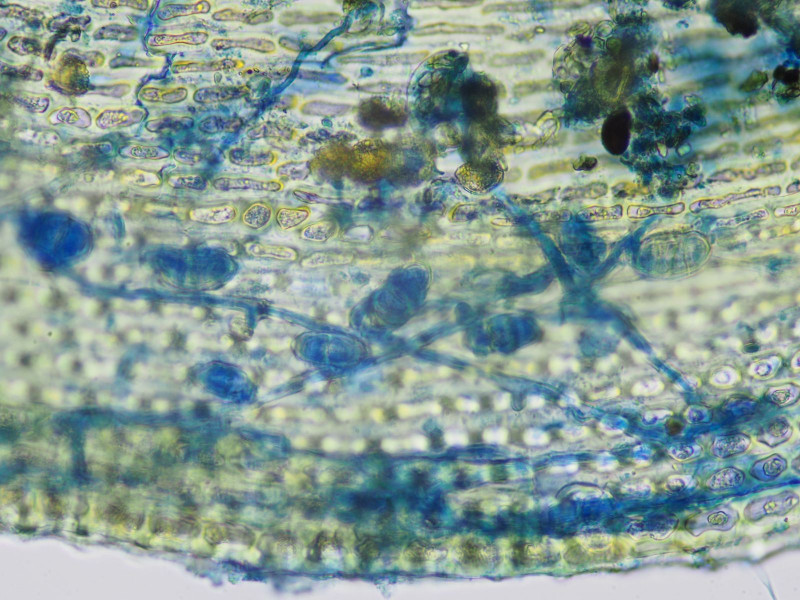

1) Appresssorien (sogar massenhaft) auf Moosblättchen:

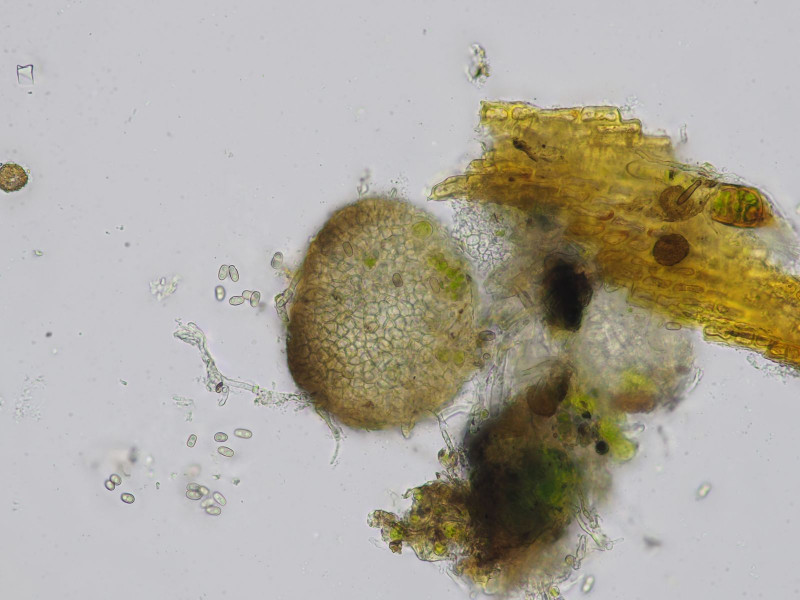

2) Gemmen von O. affine sehen auch anders aus, v.a. sind sie viel größer. Das dürfte eine sein:

3) zwar konnte ich keine deinen Objekten ähnlichen Strukturen finden, aber dafür ein Kleistothecium welches direkt benachbart zu einer Teleomorphe von O. affinis gewachsen ist

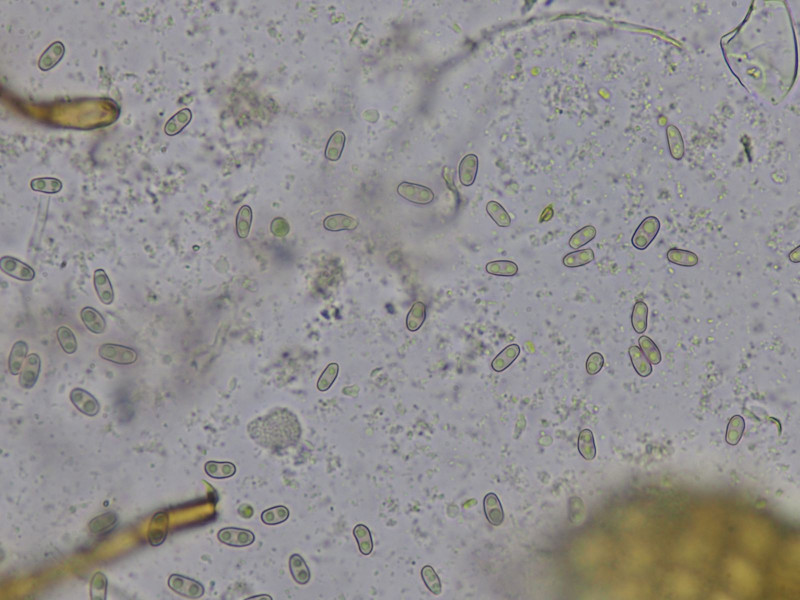

4) Anamorphen fand ich auch, aber ich möchte den Thread nicht kapern. Wenn man weiß wie die Konidien aussehen entdeckt man sie hi und da. Vermutlich hatte ich sie auch bereits in früheren Präparaten wusste aber nichts damit anzufangen, es ist ja so allerhand Beifang immer mit auf dem Bild.

Danke euch fürs Vorstellen und insbesondere Anitteb für den Link ins Mikroforum!

Möge euch das Bärtierchen gut ins neue Jahr geleiten,

Grüße Ingo