Hi zusammen,

habe letztes Wochenende einen unbändigen Drag nach Bechern verspürt.

Also, nach kleinen ascusbildenden Wesen versteht sich.

Da bot sich natürlich ein nahegelegenes Gebüsch mit allerlei Totholz sehr an. Meistens Weiden, daneben auch etwas Pappeln und vereinzelt Birken und Eichen fanden sich dort.

Lange suchen muss man ja nicht, im späten Herbst sind Kleinpilze ja wie Invasoren überall in Massen zu finden.

Am besten fängt man am Laub an zu suchen, möglichst vermodert, alt, geschwärzt oder schon halb auseinandergefallen, da tummelt sich das Leben daran. Stöckchen, Stämme und krautige Stängel sind freilich nicht minder zahlreich besiedelt.

Aber zunächst noch was größeres an frischeren Blättern, Rhytisma salicinum, Weiden-Runzelschorf. Deutlich seltener als Rhytisma acerinum, das ja an so ziemlich jedem Ahornbaum vorkommt.

Und hier nun ein kleiner Teil der Becher, die ich gefunden habe. Alleine ein stark vermodertes Blatt, wahrscheinlich Pappel, brachte es auf sechs Arten, davon vier Becherlinge, ein Hyphomycet und ein Basidiomycet, zu dem ich später noch komme.

Calycellina lachnobrachya, bis ca. 0,25mm groß.

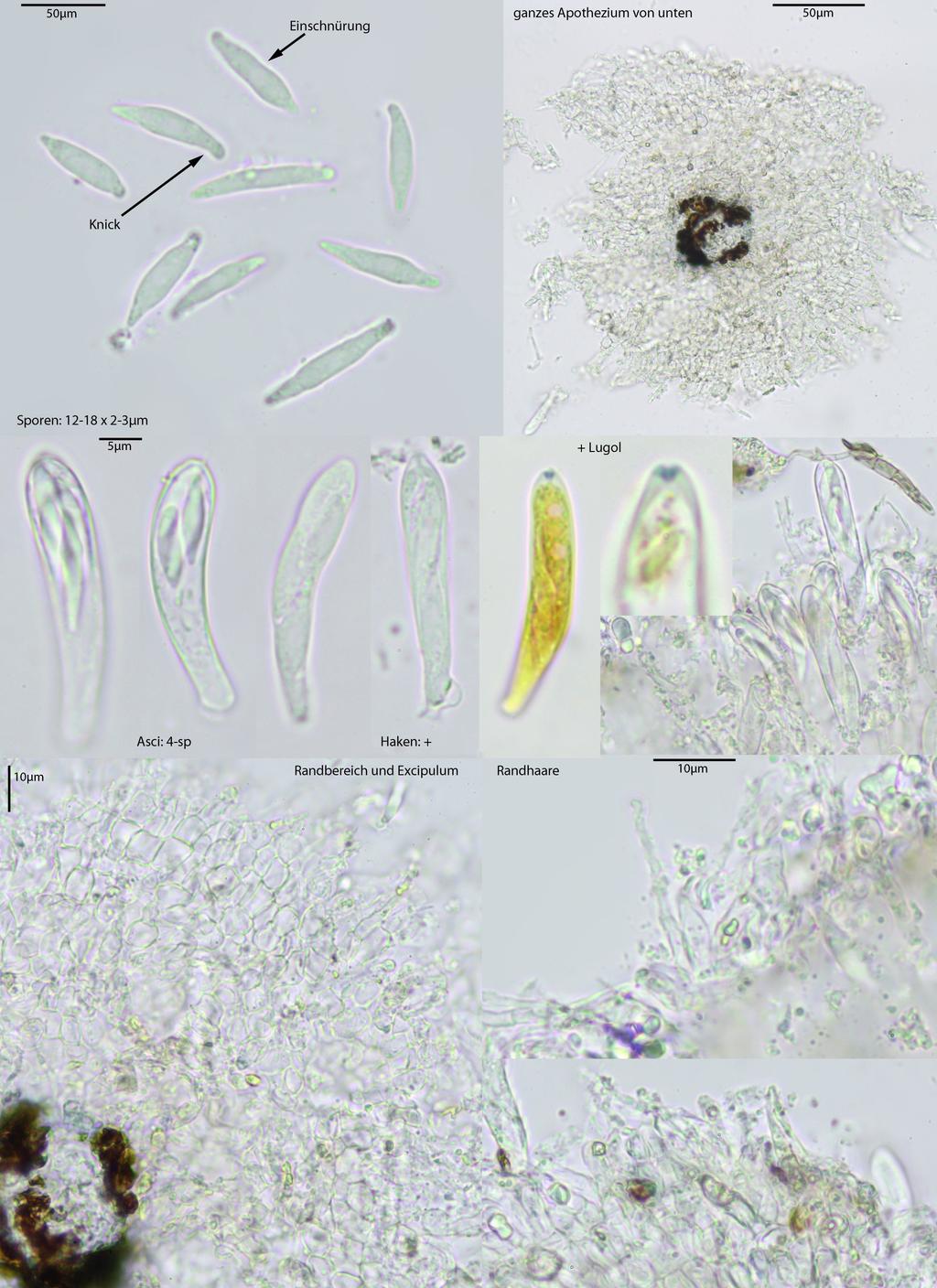

cf Calycellina leucella, unwesentlich größer. Bin mir nicht sicher mit der Bestimmung, die Sporen sind schon rechte Oschis für Calycellina. Aber Hymenoscyphus fällt wegen dem hemiamyloiden, in IKI bis oben gefärbten Apikalapparat (Calycina-Typ) raus. Für weiterführende Tipps bin ich immer dankbar.

Dann, jetzt auf Weidenblättern (dürfte Salix cinerea sein), ganz was Besonderes. Den Fund verdanke ich auch Thorben mit, der die Art kürzlich gezeigt hat. Beim dritten Anlauf war ich erfolgreich, obwohl ich gerade da nicht gezielt nach der Art geschaut habe.

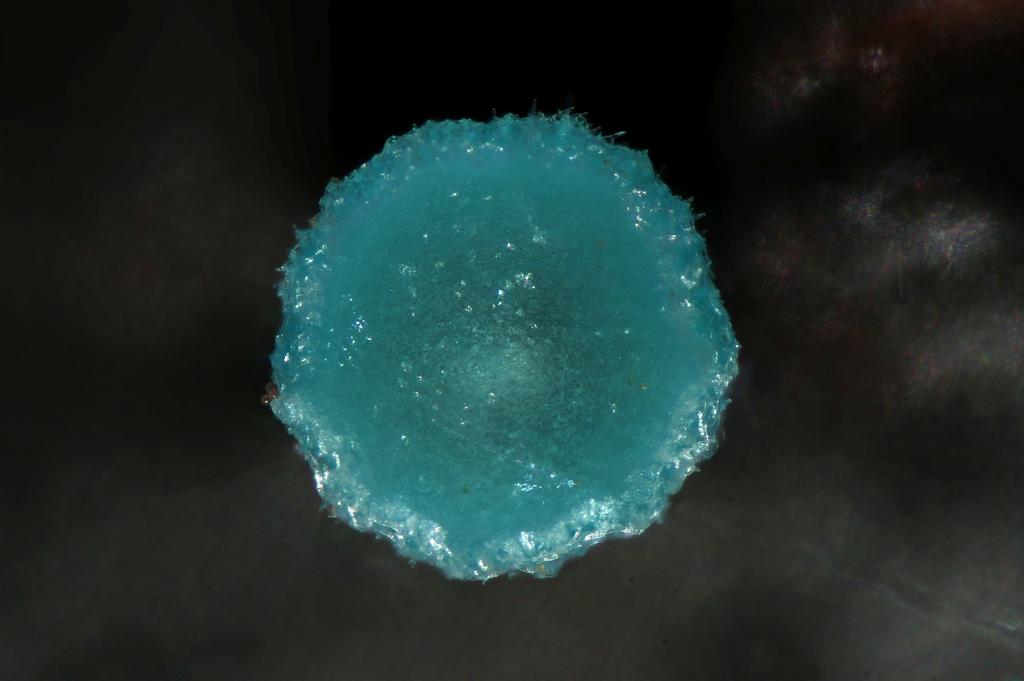

Wie kleine Smaragde: Chlorociboria aeruginella

Weg von den Blättern hin zu den Ästchen. Hier Merismodes anomala. Wenn man M. confusa als Art akzeptiert, dann ist der Fund diese. Die Art ist natürlich kein Ascomycet, im zweiten Bild sieht man die zu vieren gruppierten Sporen an den Spitzen der Basidien.

An mit Moosen (Orthotrichum) bewachsenen Ästen lohnt es sich, in den Moosbüscheln nach diesem Winzling zu wühlen. Octospora affinis ist sehr häufig im Inneren solcher Moosbüschel zu finden. Man muss nur wissen, wo man suchen muss.

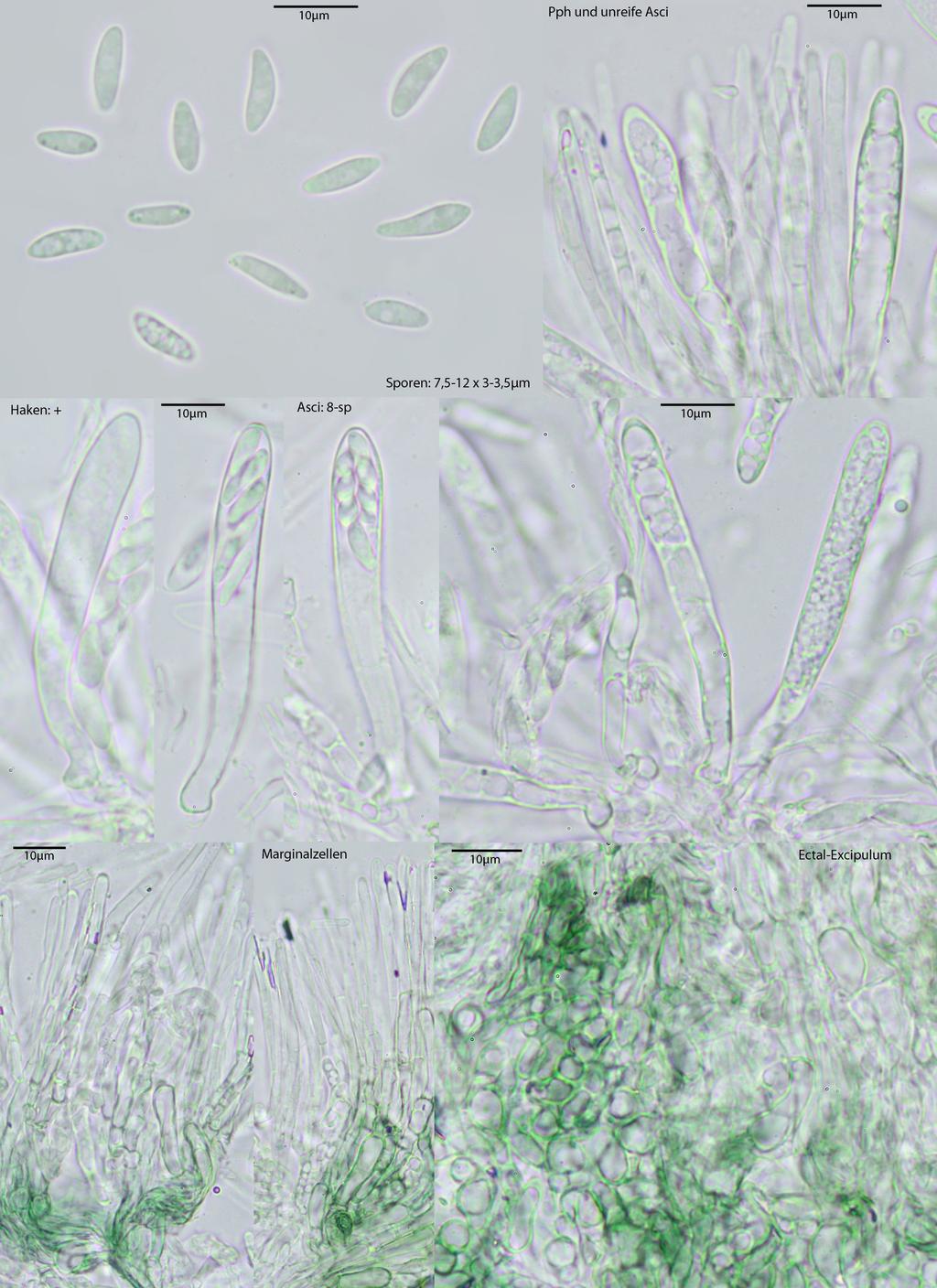

An einem Weidenstamm zwischen unzähligen Bisporella citrina fand sich eine Orbilia. Nach Mikroskopie eine noch nicht ganz vollreife Orbilia eucalypti.

Unten rechts das Gelbe ist ein Teil einer Bisporella.

Nun nochmal zurück zum am Anfag erwähnten Blatt mit sechs Arten, hier die größte davon: Typhula setipes.

Auch sehr häufig, man muss nur gezielt danach suchen. Oft findet man dann auch noch T. erythropus. Diesmal war die aber nicht dabei.

Viele Grüße,

Matthias

![]()

![]()