Black F***ing Forest !

Es ist ja bekannt (also Regel Nr.1), daß momentan Pilze keine Fruchtkörper bilden. Also gar keine (bis auf drei Pfifferlinge), und zwar nirgendwo. Das ist zwar weitläufig richtig, aber begrenzt gesehen muss das nicht so sein. Weil aber - und das Schimpfwort ist in der Überschrift durchaus liebevoll gemeint - im Schwarzwald immer Pilze zu finden sind (Regel Nr.2), war mal interessant herauszufinden, welche der beiden Regeln dort nun Gültigkeit hat.

Schwarzwald - Nord:

Die Zweite Regel („Schwarzwald gibt’s immer Pilze) trifft zu.

Es war schon mal besser an den beiden angeesteuerten Plätzen, aber trotzdem...

...ich habe tatsächlich noch einige Bilder aussortiert. Zwei - drei weitere hätte ich noch rausschmeißen können, weil Schwarzwald ist halt auch mal wirklich „Black F***ing Forest“: Letzten Sonntag war jedenfalls bestes, stabiles Sommerwetter - für Schwarzwaldverhältnisse.

Soll heißen, es war richtig schön warm (teilweise knapp über 15°C!), das Gewitter zog haarscharf vorbei, nur ein mal (während mehreren Stunden Tour!) wurden wir von einem Starkregenschauer komplett durchnässt. Ansonsten nur leichter Regen, zwei oder drei Mal kam sogar die Sonne kurz raus.

Eben richtig sattes Sommerwetter (für Schwarzwälder Verhältnisse).

Kritik, Kommentare und Diskussion vor allem zu den (teils sehr unsicheren „Bestimmungen“) sind gerne erwünscht und auch erhofft!

Gelände I:

Hochfläche auf 950-1000müNN; mooriges bis anmooriges Gelände, sauer, vorwiegend Nadelbäume (Fichte, Kiefer, Lärche, Tanne, dazwischen Birken, Salweiden, Ebereschen)

Tremiscus helvelloides = Rötlicher Gallerttrichter

Phaeolus schweinitzii = Nadelholz-Braunporling

Hygrophorus olivaceoalbus = Natternstieliger Schneckling

Lactarius helvus = Maggipilz

Lactarius lignyotus = Mohrenkopfmilchling

Cortinarius traganus = Lila Dickfuß

Cortinarius rubellus = Spitzgebuckelter Raukopf

Cortinarius delibutus = Blaublättriger Schleimfuß

Cortinarius delibutus 03.JPG

Cortinarius camphoratus = Bocksdickfuß

Ramaria gracilis = Zierliche Koralle

...durch die filigrane Gestalt und den Marzipangeruch tatsächlich im Feld schon bestimmbar!

Gelände II:

Ein tief eingeschnittenes Tal mit steilen Flanken, von Rinnen durchsetzt, verschiedene Sandsteine, stellen weise basisches Material eingelagert, sehr wechselhafte Ökologie, gut durchmischter Baumbestand (Fichten, Tannen, Rotbuchen, Lärchen, Eichen, Birken, Kiefern, Ahorn, Hasel, Hainbuchen...)

Xeromphalina campanella = Geselliger Glöckchennabeling

Caloboletus calopus = Schönfußröhrling

Porphyrellus porphyrosporus = Porphyrröhrling

Spathularia flavida = Dottergelber Spateling

Lactarius oedematopus = Kurzhaariger Brätling

...den nenne ich jetzt mal einfach so: Huthaare sind zwar auch vereinzelt über 50µm lang, aber den Hüten fehlt der braune Farbton, der bei Lactarius volemus s.str. wohl zu finden sein müsste.

Albatrellus confluens = Semmelporling

...die hellen, nahezu weißen Fruchtkörper ließen zunächst an einen Schafporling denken - was ein weiterer Erstfund gewesen wäre. Aber Schnallen und Verfärbungsverhalten rückten das dann zurecht.

Cortinarius purpurascens = Purpurfleckender Klumpfuß

Craterellus sinuosus = Krause Kraterelle

...zahlreich an einer Wegböschung, da stand ich mittenmang in den Fruchtkörpern, ohne die anfangs gesehen zu haben, weil: Im nächsten Bild wäre dann die Stelle zu sehen.

Gomphus clavatus = Schweinsohr

...trotz eines gewissen Alters der Fruchtkörper (zu Speisezwecken so sicherlich nicht mehr attraktiv) für mich der schönste Erstfund an diesem Tag.

Nach denen suche ich wohl schon, seit ich als Kind das erste mal einen Pilz in der Hand hatte.

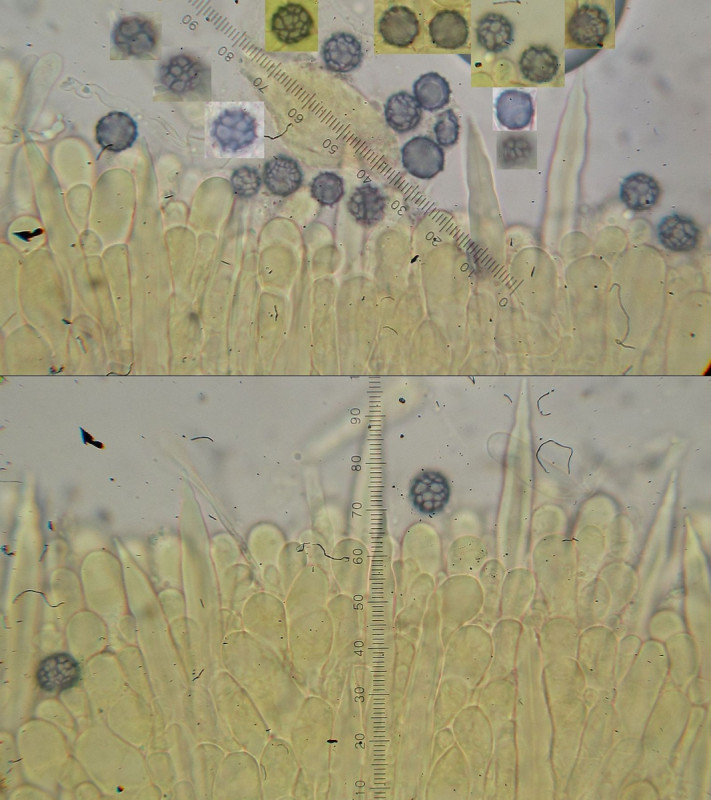

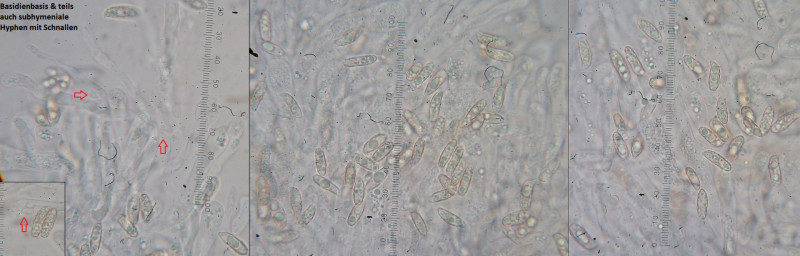

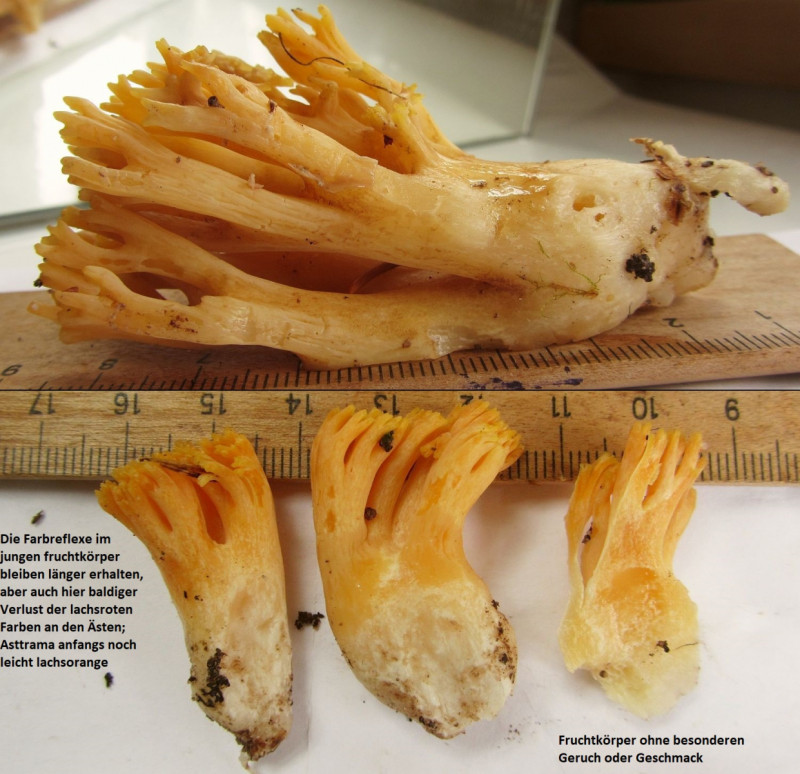

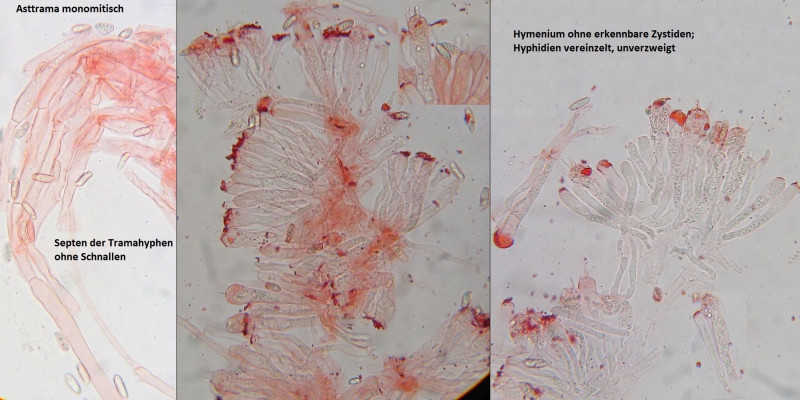

Ramaria largentii = Orangefarbene Gebirgskoralle

...da wär's echt mal interessant, ob meine Einschätzung passend sein könnte. Korallen sind schwierig, und Erfahrung (= Formenkenntnis) habe ich da so gut wie keine. Das Buch von Josef Christan ist großartig, aber man braucht Übung, vor allem in der Beurteilung der Farben und Farbreflexe. Ach, die Farbreflexe... Das ist schon krass, wie die sich nach der Entnahme der Fruchtkörper vom Mycel verändern!

Diese vermutete R. largentii war schon verblüffend (nach einer Nacht im Gemüsefach einfach nur noch gelb, aber die Folgende Koralle war noch viel krasser, wie die ihre ursprünglichen Farben verloren hat. Aus "herrlich bunt" war am nächsten Tag bei dem älteren Fruchtkörper ein "ziemlich matschiges Ockergelb" geworden. Und das liegt nicht (nur) an den Farben der Aufnahmen.

Die Bilder vom Fundort geben zumindest die Farben von den Fruchtkörpern relativ gut wieder. Die vom Folgetag im "Fotostudio auf der Waschmaschine" aber auch.

Ramaria cf subbotrytis = Schönfarbige Koralle Ramaria spec. (siehe Ausführungen unten in anderem Beitrag)

...die macht mich bestimmungstechnisch am meisten fertig. Auch der Fundort ist komisch - wobei es da schon die eine oder andere Rotbuche im potentiellen Mycelbereich gibt und das Gelände, also die Talflanke ist wie beschrieben merkwürdig gemischt mit sauren, aber auch eher basischen Stellen. Ist Ramaria botrytis mehr ein Gebirgspilz? Die einzigen, halbwegs sinnvollen Alternativen wären nach einigen Stunden Recherche Ramaria fagetorum und Ramaria neoformosa gewesen. Wobei ich nicht weiß, ob fagetorum und subbotrytis nun Synonyme sind. Wohl aber eher nicht, wenn ich das richtig verstehe, und wenn ich die spärlichen belastbaren (!) Abbildungen vergleiche, kommt eben subbotrytis am ehesten hin. Und bei neoformosa dürften wohl neben dem Farbspektrum auch die Sporen noch leicht anders aussehen, oder?

Also für Kritik gerade hinsichtlich der Korallen wäre ich enorm dankbar!

Hygrocybe helobia = Knoblauchsaftling

...das folgende Problem ist nun schon zum zweiten Mal aufgetreten: Ich kann den Knoblauchgeruch bei dieser Art nicht wahrnehmen. Egal was ich mit den Fruchtkörpern anstelle.

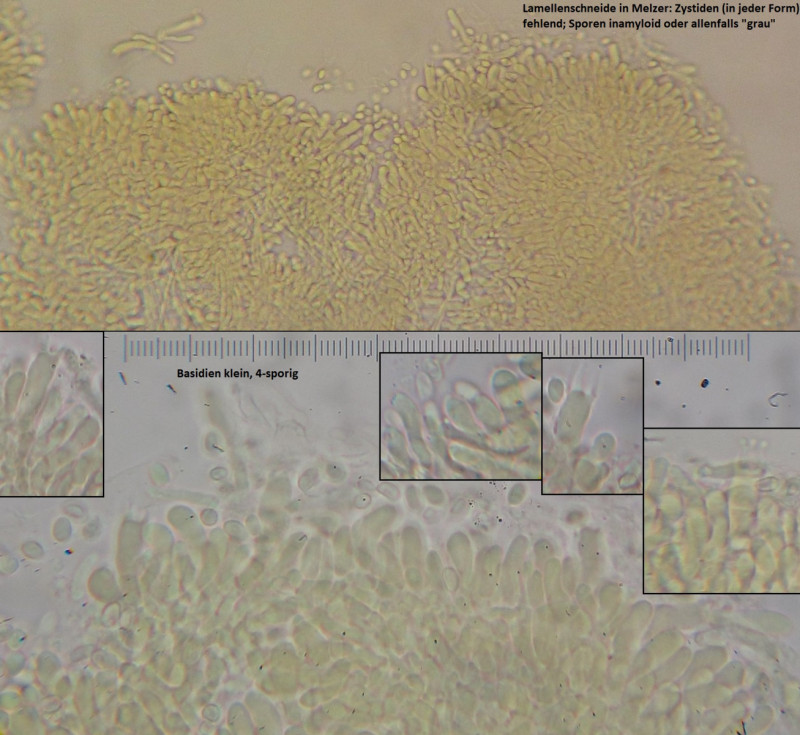

Die langzellige Lamellentrama in Verbindung mit den Sporen und dem Aussehen der Fruchtkörper ist allerdings eindeutig genug. Schade nur, daß ich die wohl immer mikroskopieren muss, wenn ich sie nicht anhand vom Knobigeruch von H. miniata etc. unterscheiden kann.

Cystoderma cf superbum = Weinroter Körnchenschirmling

...der ist auch knuffig!

Mit der olivgrauen KOH - Reaktion auf der Huthaut komme ich eigentlich zu Cystoderma subvinaceum. Das kann aber nicht sein, wegen den inamyloiden Sporen, und weil die Fruchtkörper nicht an Holz wuchsen, sondern auf der selben kleinen Magerwiese wie die Knobisaftlinge. Allerdings hätte ich mir C. superbum nochmal etwas anders vorgestellt; größer und röter, aber dennoch scheint C. superbum die einzige vernünftige Bestimmung zu sein, oder?

Die entfärben sich übrigens auch ein wenig beim Antrocknen, aus satt dunkel weinbraun wird dann ein dunkles Ockerbraun...

Alors, das war’s dann erstmal. Zumindest vorerst in Sachen BFF-nord.

Wobei man vor allem in das Tal (Gelände II) dringend noch mal hin müsste, wenn Phlegmacien und Ritterlinge richtig loslegen. Falls die das denn in diesem Jahr noch tun.

LG; Pablo.

![]()