Hallo QGIS-Interessierte,

nun habe ich mich mit Bernd's "Teil 4a – WMS-Import von Lidar-Daten" auseinandergesetzt.

Zunächst musste ich mir zusätzlich zu Bernd's Einführung am Anfang seines ersten Beitrages die Thematik nochmal richtig klar machen, bei den vielen Begriffen, und da bei der Suche im www ich mit dem Begriff "Lidar" nicht immer zum Ziel kam.

Geholfen hat mir dabei u.a. die Seite der Landesvermessung NRW Digitale Höhenmodelle

Ich gebe es teilweise mit meinen Worten nochmals wieder.

Ergänzungen zu digitalen Höhenmodellen:

Uns interessieren jetzt im weiteren Sinne digitale Höhenmodelle (DHM).

Digitale Höhenmodelle (DHM) bezeichnen als Oberbegriff Digitale Geländemodelle (DGM) und Digitale Oberflächenmodelle (DOM).

Digitale Oberflächenmodelle (DOM) erfassen die Erdoberfläche mit Gebäuden und Vegetation, diese interessieren uns hier weniger.

Digitale Geländemodelle (DGM) beschreiben die natürliche Geländeform der Erdoberfläche durch georeferenzierte Höhenpunkte. Objekte wie z. B. Vegetation und Gebäude werden nicht dargestellt. Dies sollten dann die aus den Schulatlanten bekannten Darstellungen sein ? Also das Relief ? Bildlich gesprochen: grün = Flachland, je brauner, desto höher der Berg. Dies könnte evt. auch für uns intessant sein, wenn wir für unsere Touren eine Geländedarstellung haben wollen.

Digitales Geländemodell - Schummerung ist eine plastische Abbildung der Geländeformen in einem Graustufenbild.

Als Erfassungsmethode kommt mittlerweile (meist ?) das flugzeuggestützte Laserscanning zum Einsatz

LIDAR bezeichnet nach meinem Verständnis eine Erfassungsmethode für Höhendaten.

Zitiert aus Was sind LIDAR-Daten?—Hilfe | ArcGIS for Desktop

"LIDAR (Light Detection and Ranging) ist eine optische Fernerkundungstechnik, bei der Laserlicht für ein dichtes Abtasten der Erdoberfläche verwendet wird und hochgenaue X-, Y- und Z-Messwerte ermittelt werden. LIDAR wird hauptsächlich bei der Kartenerstellung mit luftgestützten Laseranwendungen eingesetzt und setzt sich als kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Vermessungstechniken wie etwa der Photogrammetrie durch."

Nun geht es dahin weiter, wo ich die Daten für die mich interessierenden Regionen herbekomme.

Rheinland-Pfalz

Die von Bernd bereits genannte Dokumentation Mittelalterliche Wegebündel im Lidar-Scan (DGM) ist ein prima Einstieg.

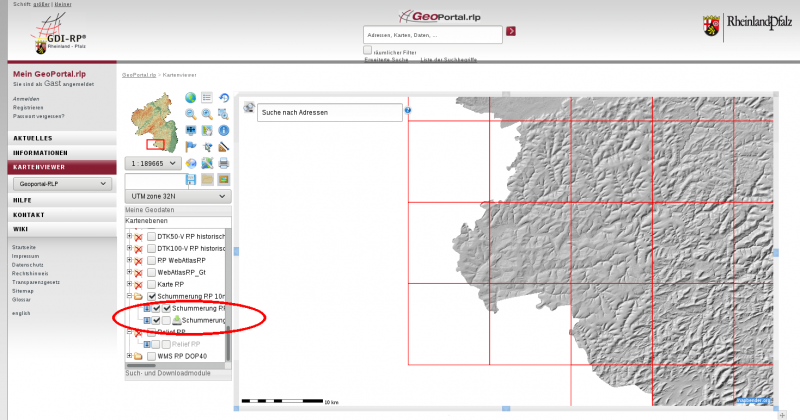

In dem online-Kartenviewer www.geoportal.rlp.de | Kartenviewer

kann man sich die Sache anschauen. Begriff Lidar ist hier nicht zu finden, man muss die Schummerung anwählen.

Dort findet man ein Symbol für den download (in der roten Ellipse der grüne Pfeil, dazu den Ordner Schummerung aufklappen, indem man auf das [+] klickt )

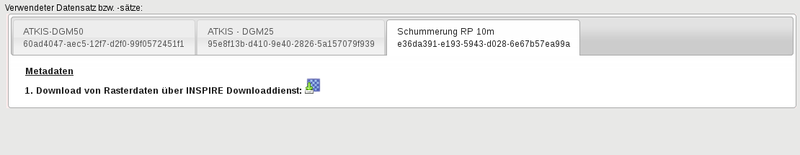

Im sich öffnenden Fenster dann den Reiter "Schummerung ..." wählen und die Rasterdaten downloaden.

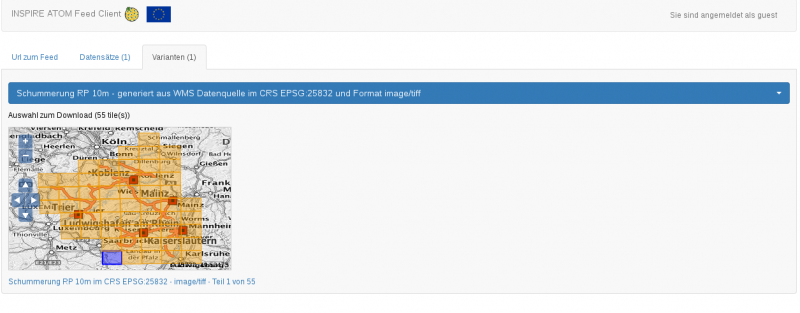

draufklicken, neues Fenster geht auf und Reiter "Varianten (1) " auswählen.

auf die gewünschte Kachel klicken

unten erscheint dann ein link, zB "Schummerung RP 10m im CRS EPSG:25832 - image/tiff - Teil 1 von 55"

wenn man darauf klickt, kann man die Kachel speichern, zB unter "RP-Schummerung-10m-1von55.fcgi". (Datei-suffix ist fcgi)

Diese Kachel kann ich dann in QGIS einlesen, oben links der button "Rasterlayer hinzufügen".

Alternativ kommt man zu den Daten auch über diesen link: LVermGeo | Open Data | Willkommen in Rheinland-Pfalz

Solange ich nicht ganz Rheinland-Pfalz als Schummerung in QGIS haben will, sondern mich nur ausgewählte Bereiche interessieren, kommen ich auch mit den Kacheln (statt wms) ganz gut zurecht.

Wie ASCII (X, Y, Z) Höhendaten in QGIS einbinden ?

Anfangs waren mir die Begriffe noch nicht ganz klar, und ich hatte das Digitale Geländemodell mit Gitterweite 50m (DGM50) heruntergeladen.

Ich erhalte dann viele Dateien mit Namen wie DGM25_3505490.xyz. Diese sind im Format: ASCII (X, Y, Z), als x-y Koordinaten und z als Höhenangabe. Nur habe ich bislang nicht herausgefunden, wie ich dies in QGIS einbinde.

Kann mir jemand hier einen Tip geben ?

Saarland

online Kartenviewer ist hier KartenviewerDE

zur Darstellung der Schummerung:

* alle Kartenebenen ausschalten

* Ebene Karte_SL aufklappen, nur Schummerung anwählen

* Darstellung wirkt etwas flau.

Irgendwelche download-Möglichkeiten habe ich keine gefunden.

Falls jemand weitere Datenquellen für die beiden Bundesländer findet, wäre ich für Rückmeldungen natürlich dankbar.

Gruß

Günter