Hallo,

auf vielfachen Wunsch ich war heute nochmal vor Ort, um Proben zu entnehmen.

Heute früh gab's Raureif am See!

Auf den Probenstücken sitzen grüne und gelbe Trichodermae nebeneinander, die grünen in der Unterzahl:

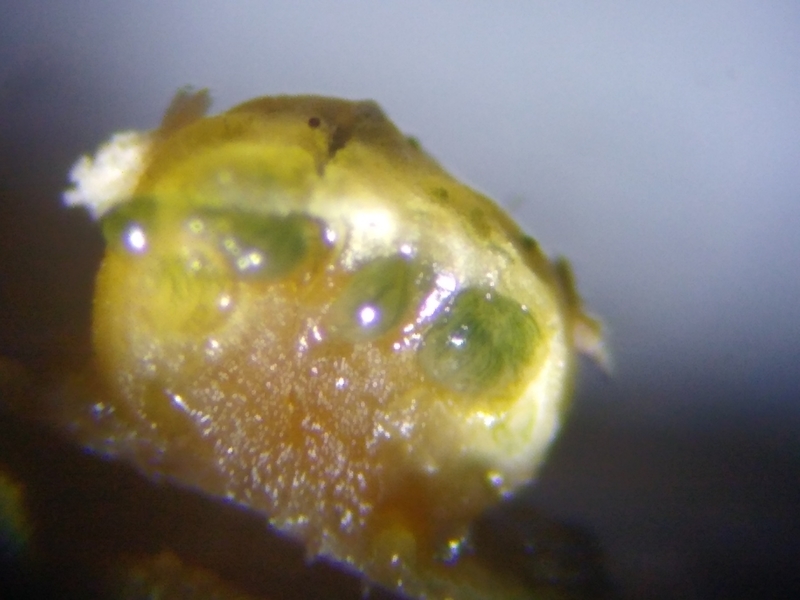

Bild 4 von Probe (Kunstlicht): Cremefarbene Stromata mit grünlichen, reifen und gelben, unreifen Perithecien dicht nebeneinander sitzend

Bild 5a von reifem, cremefarbenem Stroma mit grünen Perithecien auf Substrat im Kunstlicht.

Bild 5b: Querschnitt durch Stroma, einzelne grüne Asci in Perithecien-Kammern erkennbar

Stroma mit Pinzette seitlich gepresst, bis der Inhalt herausplatzt.

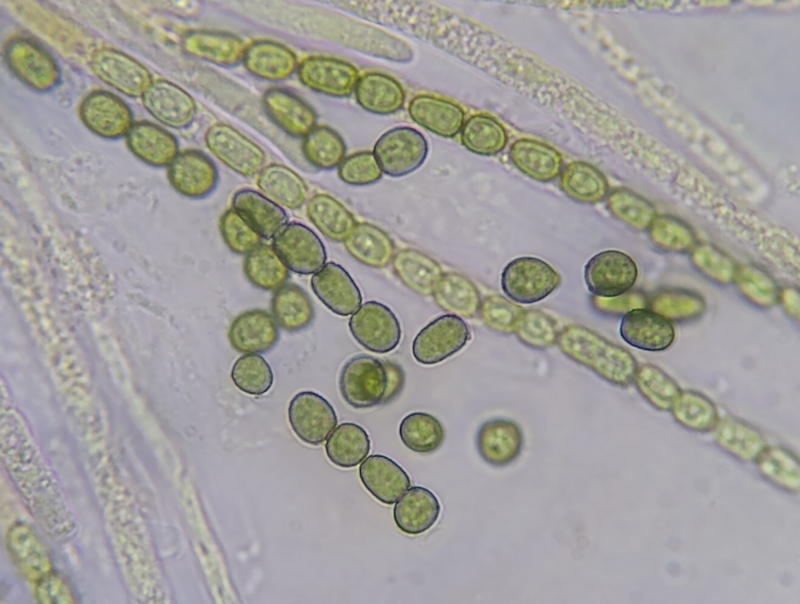

Den Inhalt auf Objektträger in verdünntes Lugol; Sporenfarbe unverändert durch Lugolzusatz, Sporen sind auch in Wasser grün:

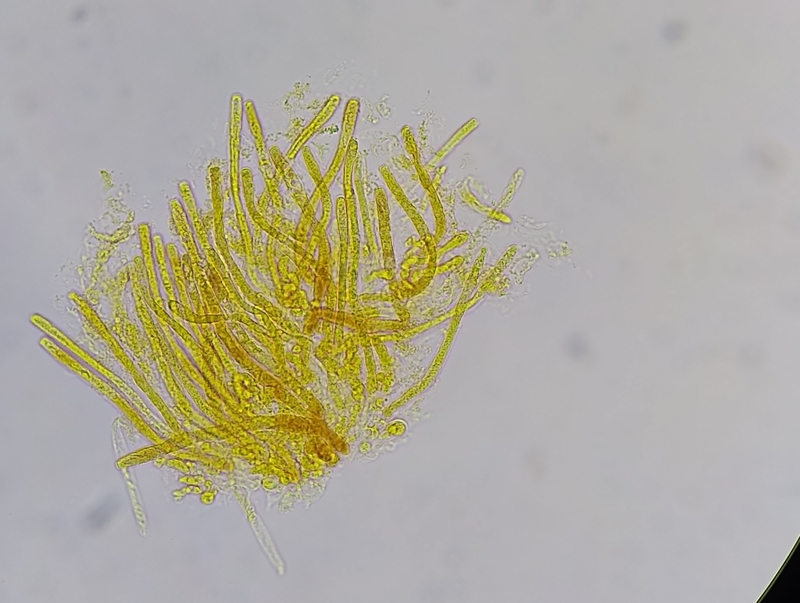

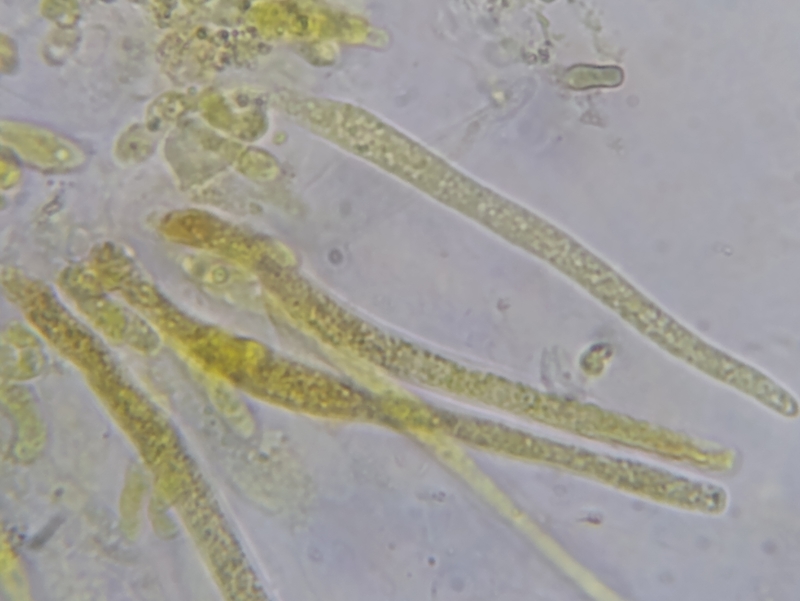

Bild 6 mit 16-sporigen Schläuchen; vollentwickelte Sporen kräftig grün, Sporen sind in Wasser und in verdünntem Lugol grün.

Bild 7: Sporen im Wechsel unterschiedlich lang und breit (Messen kann ich leider noch nicht, Messokular ist unterwegs)

Bild 8: Sporenabfolge schlank, dick, schlank, dick, ... Die Abmessungen sind sehr variabel.

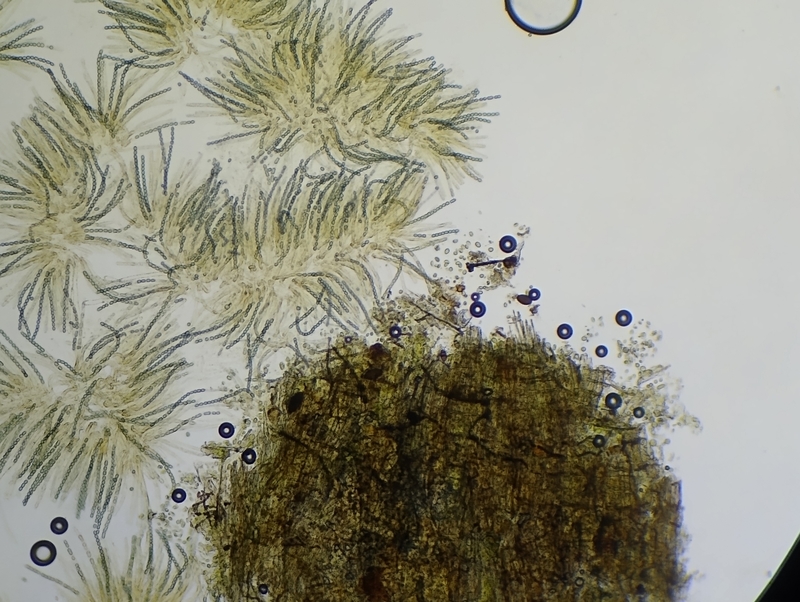

Von den zähen Hüllhyphen habe ich auch mikroskopiert:

Bild 9a: Links Schlauche, rechts Hüllhyphen

Bild 9b Vergrößerter Abschnitt aus 9a.

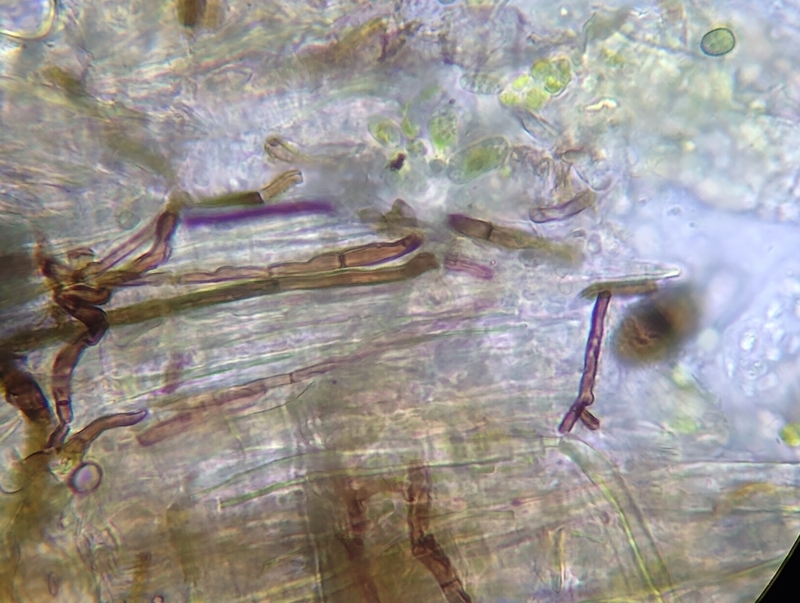

Der Vollständigkeit halber natürlich Bilder eines gelben Stroma-Inhalts, gleiches Vorgehen.

Bild 10a: Asci in Entwicklung ohne erkennbare Sporen

Bild 10b: 100x in Ölimmersion, Asci-Precursoren, einheitlich gefüllt, noch ohne Kompartimentierung

Es gibt zwei ähnliche Trichoderma-Spezies mit grünlichen bzw. gelb/grünlichen Perithecien

- T.stricitpile, nicht gelatinös, meist auch Buche - größere Sporenpaare (5,1 x 4,7 & 5,8 x 4,0 mit jeweils sehr großer Streuung)

- T.gelatinosum, gelatinös, auf Laubhölzern - kleinere Sporenpaare (4,4 x 3,9 & 5,0 x 3,4 mit ebenso großer Streuung)

Da der Perithecieninhalt mir gelatinös vorkommt (ist halt Zellpampe) und die Sporenfarbe grün ist, wäre hier eventuell auch eine Zuordnung zu T.gelatinosum gerechtfertigt,

denn: "Trichoderma gelatinosum is the only green-spored, waxy/gelatinous Trichoderma in tempertate Europe." (Fungi of Temperate Europe)

Für meinen Geschmack sind die Ostiolen für T.gelatinosum zu grün und die Form der Stromata zu glatt, also die Perithecien verhüllend, wie ich es bei T.strictipile erwarten würde.

T.gelatinosum soll eher brombeerförmige Stromata besitzen, welche die Perithecien gut erahnen lassen. Das scheint mir hier nicht gegeben.

T.strictipile kommt meist im Zeitraum 07-03 vor, T.gelatinosum im Zeitraum 08-11.

T.gelatinosum wäre Mitte/Ende Dezember also etwas spät dran - noch dazu, wenn die meisten Stromata noch gar nicht ausgereift sind!

Auch finde ich das grün gefärbte Substrat gut zu T.strictipile, dem "Substratgrünenden Kugelpilz", gut passend.

T.strictipile gilt als "rather common", während T.gelatinosum "rarly reported", wenn auch gerne mit T.strictipile verwechselt, sei (FoTE).

Wohin darf man diese Pilzlein jetzt zuordnen?

Geht das überhaupt ohne Sporenabmessung? Ich ahne schon, was kommen wird!

Ich tendiere ja immer noch zu Trichoderma cf. strictipile...

LG, Martin

![]()