Hallo!

Folgende auffällige Krustenflechte stammt von einer eisenreichen Schiefer-Natursteinmauer in NW-Ausrichtung im Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge.

Sie hat zumindest einen schuppigen oder gelappten Rand, eventuell ist sie aus lauter kleinen Schuppen zusammengesetzt - das kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen.

Da die jungen, noch sehr kleinen Thalli in der Nähe schuppenartig wirken und bereits Ascocarpe tragen können, würde ich mehr an einen vollständig schuppigen Bau denken, zumal auch die Kratzprobe schnell in kleine Einheiten zerfällt.

Die Flechte befand sich in unmittelbarer Nähe zu Arten wie Acarospora sinopica, Trapelia glebulosa, Lecanora epanora, Lecidea silacea, Porpidia tuberculosa, die auf schwermetallhaltigem Silikat vorkommen und die teilweise deutlich rostfarben waren.

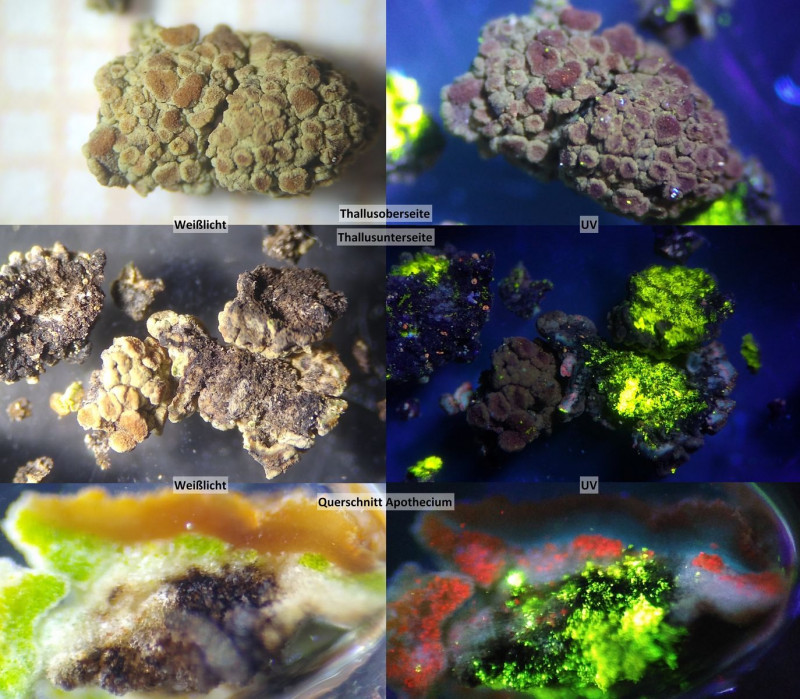

Bild 1 Schwach gelbliche Kruste mit flächendeckend fuchsbraunen Apothecien.

Bild 2 Die kleinen Schuppen, teilweise schon mit Apothecien, rechts und unterhalb der großen Kruste gehören zur gleichen Art. (Ausschnitt aus Bild 1)

Der Thallus reagiert K+ gelb, P-, C-

Scheibe K- (entfärbt), C-

Medulla wie Hymenium reagieren J+ blau

Das gelbe Hymenium entfärbt sich in KOH.

Die Apothecien sind von Thallus berandet, der Rand verschwindet bei alten Apothecien nicht vollständig.

Größe der Apothecien reicht bis etwa 1mm.

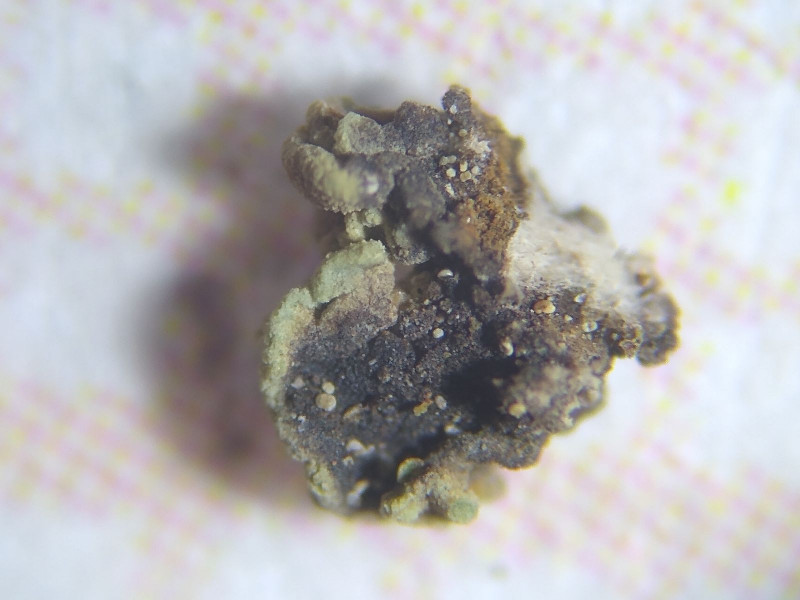

Bild 3 Apothecien aufgepresst, mit gekerbtem Rand. Apothecienscheibe hellbraun und rau.

Interessant ist die Fluoreszenz unter UV-Beleuchtung.:

Die Apothecien erscheinen weinrot, die Unterseite leuchtet überaus intensiv gelbgrün (imMikroskop intensiv grün).

Das Hymenium und Hypothecium erscheinen im Querschnitt in dicken Schichten orangebraun, das Hypothecium fluoresziert in UV türkis..

Bild 4 Aufsicht auf Probe und Probenunterseite; Querschnitt durch Apothecium - jeweils im Weißlicht und unter UV-Beleuchtung.

Der Apothecienrand enthält m.M.n. Algen.

Bild 5 Blick auf Unterseite einer (oder zweier) Thallusschuppe(n):

Die Ränder der sind gekerbt mit einer randlich hellen Unterseite, die weiter innen nach schwarz wechselt.

Das Schüppchen im Beispiel misst etwa 1 x 2mm.

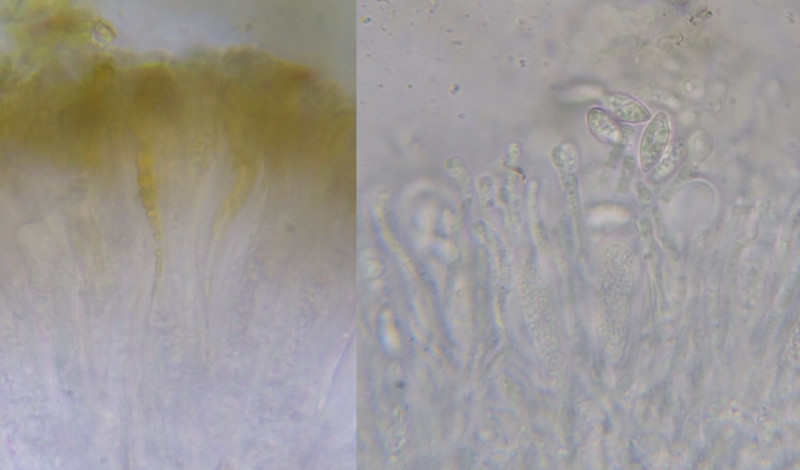

In dünnen Schichten (gequetscht) sind Hymenium und Hypothecium farblos, das Epihymenium gelblich.

Die Paraphysen enthalten gelbe Tröpfchen.

Bild 6: Hymenium in Wasser (links) und nach Zugabe von 3%iger KOH (rechts).

Paraphysen etwas kopfig.

Bild 7: Einige Sporen: farblos, 1zellig, spindelförmig. Sporengröße 10-12,5-(14) x 5-6 µm

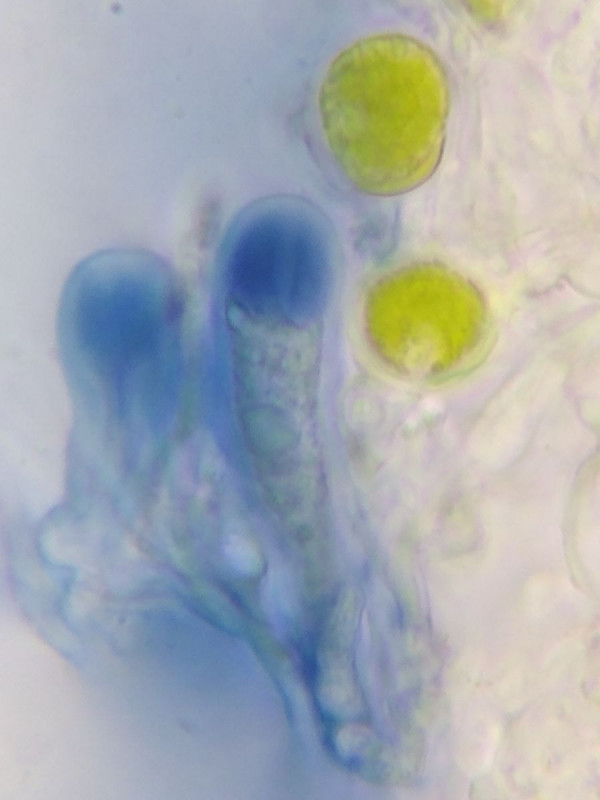

Bild 8: Asci in K/J gefärbt: lecanoriner Typus, mit dickem, tief blauem Tholus und schwach amyloider Zentralmasse und schwach amyloider Ascuswand.

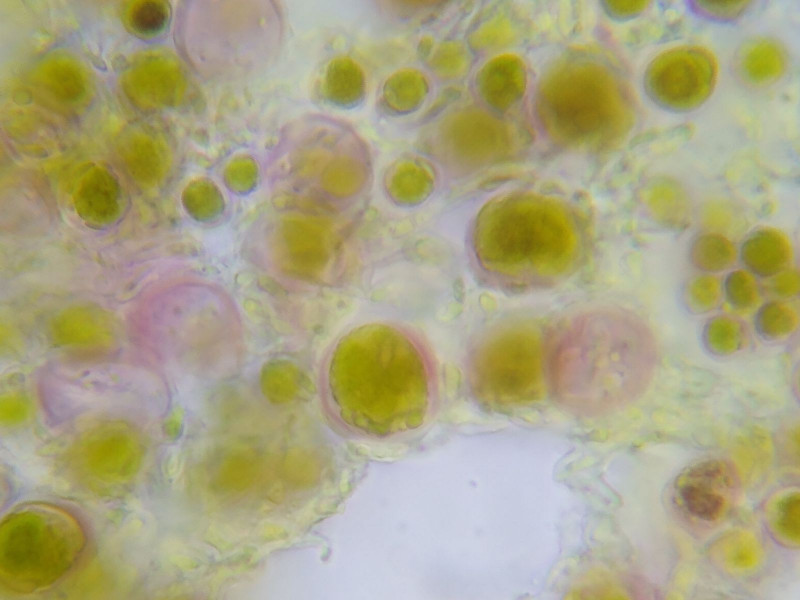

Bild 9 Die Algenhüllen sind dick und reagieren in K/J rot-violett - das habe ich bisher nie beobachtet.

Die KI von Google klaut folgendes zusammen: Einige Trebouxia-Arten weisen hemiamyloide, dicke Hüllen auf (z.B. Trebouxia arboricola, Trebouxia showmanii, Trebouxia crenulata).

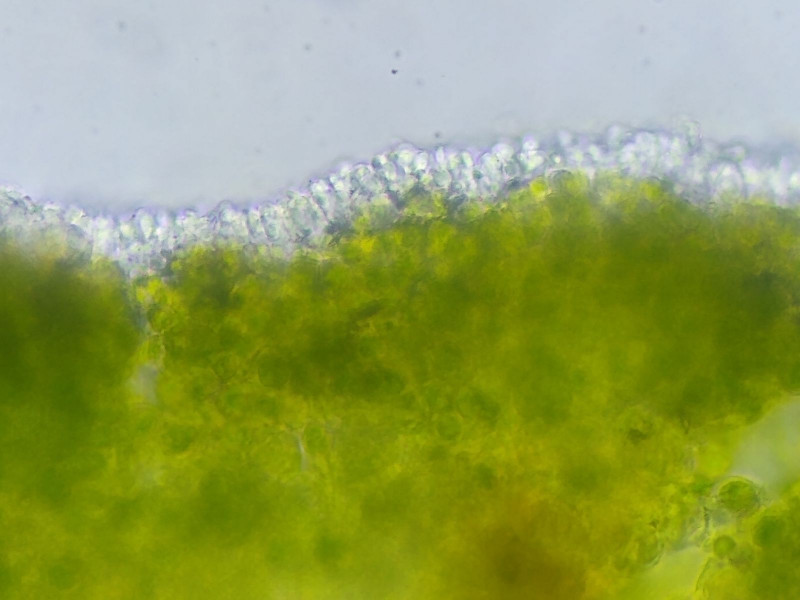

Bild 10 Dünner, farbloser Cortex, nur wenige (2-3) Zellen dick

Im Gattungsschlüssel in DFD wird man zu Lecanora resp. im Falle eines algenfreien Apothecienrandes zu Lecidea verwiesen.

Bei Lecanora wären der Teilschlüssel für schuppige/randlappige Arten zu verwenden: Rhizoplaca ist wohl auszuschließen, Squamarinen wäre auf Kalk zu finden.

Mit den vorgeschlagenen Protoparmeliopsen werde ich auch nicht glücklich.

Auch die Teilschlüssel der Lecideen ohne Sorale (Teilschlüssel 6 & 7) führen mich nicht zum Ziel.

Hat vielleicht jemand einen Vorschlag zu dieser auffälligen Flechte, wenigstens zur Gattung oder Familie?

LG, Martin