Hallo zusammen,

ich darf mich auch anschließen, ein sehr schönes Treffen in sehr interessanten und weiten Habitaten. Das war sehr spannend. Danke auch von mir an Chris für die Orga und Führung.

Ich fands auch super euch alle kennenzulernen und zu schauen, wer da so hinter den Fori-Namen steckt.

Ein paar Eindrücke habe ich auch aufgearbeitet, wenn auch (noch nicht alles bearbeitet werden konnte). Also los gehts:

01 Mycena olivaceamarginata - der braunschneidige Helmling (der wohl nicht selten, für mich aber doch neu war):

Als tolles Highlight 02 Omphalina rosella (Contumyces rosselus) - der rosa Zystidennabeling

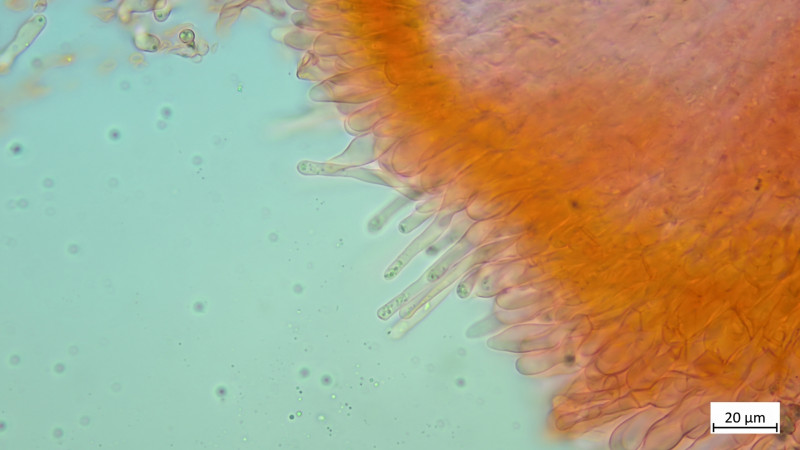

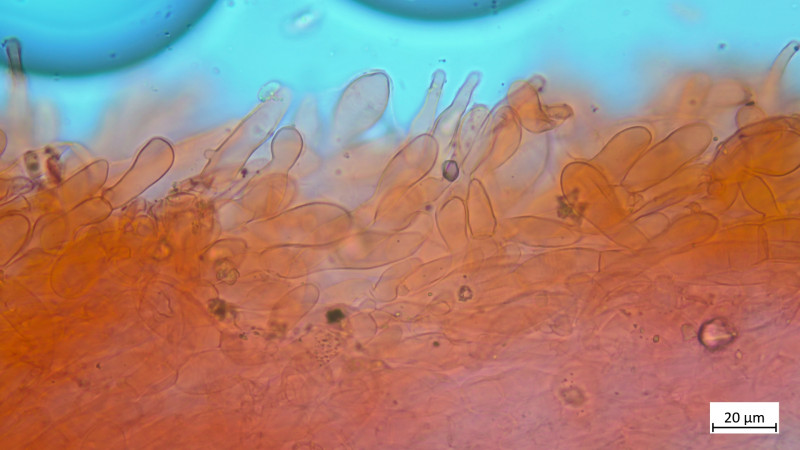

typische schmale, lange, lageniforme Cheilozystiden

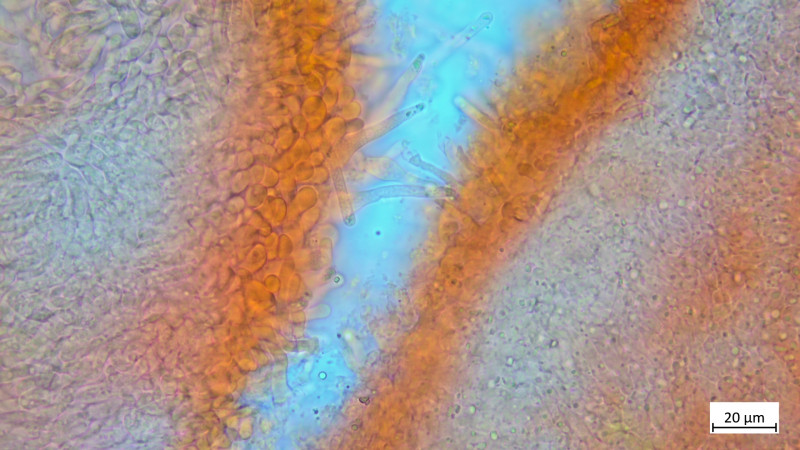

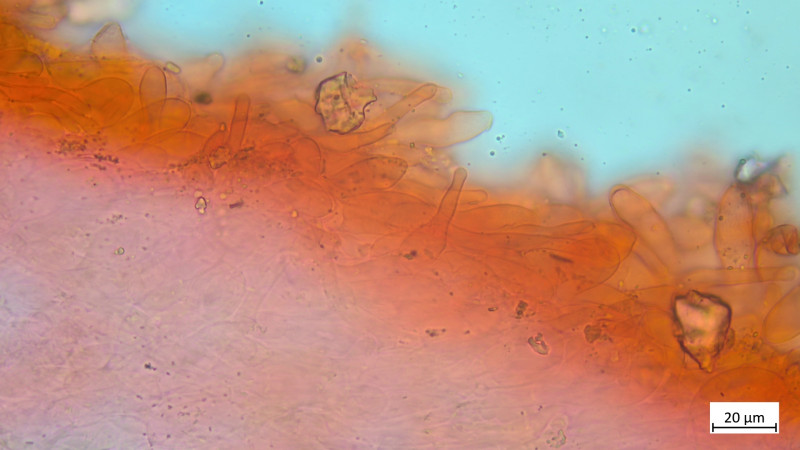

Auch HDS mit lageniformen und keuligen Elementen:

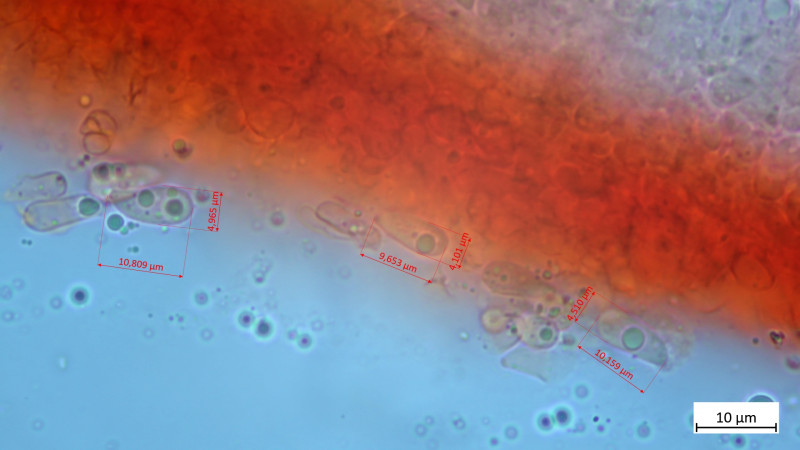

Sporen ca. 10 x 4,5µm (n=3, siehe Bild; kein Abwurf, hurtig im Kongorotpräparat)

Weiter gehts mit zahlreichen Saftlingen, wobei ihr da teils schönere Fotos habt, z.B. von den Papageien. Daher hier nur eine Auswahl:

03 Hygrocybe spadicea - der dattelbraune Saftling

04 Hycrocybe Conica - der schwärzende Saftling

05 in großen Mengen Hygrocybe chlorophana - der stumpfe Saftling

06 Hygrocybe coccinea - der kirschrote Saftling

Auch Samtritterlinge waren zu finden

07 Dermoloma cuneifolium - der runzelige Samtritterling mit deutlichem Mehlgeruch

Sporen inamyloid (hier in Melzer): 5,1-5,9 µm (av. 5,5 µm, SD 0,3 µm) x 3,8-4,2 µm (av. 4,0 µm, SD 0,1 µm); Q = 1,3-1,5 (av. 1,3, SD 0,1)(n = 6)

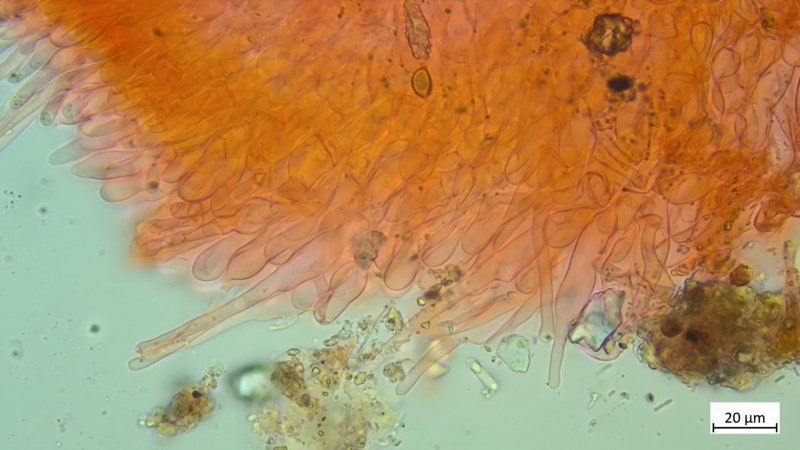

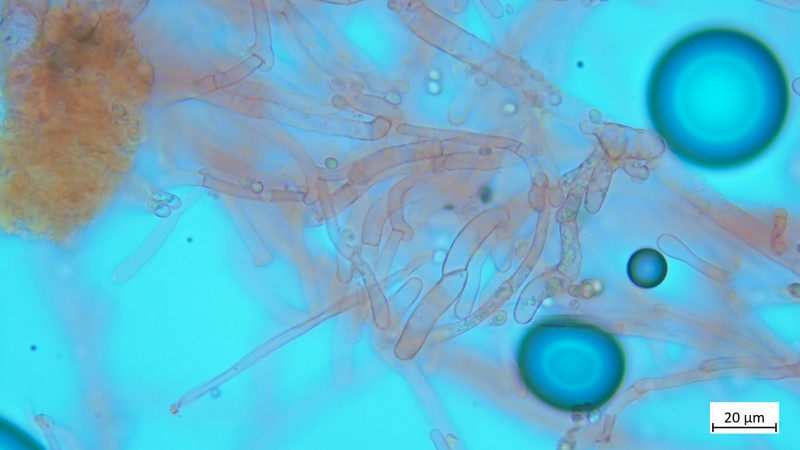

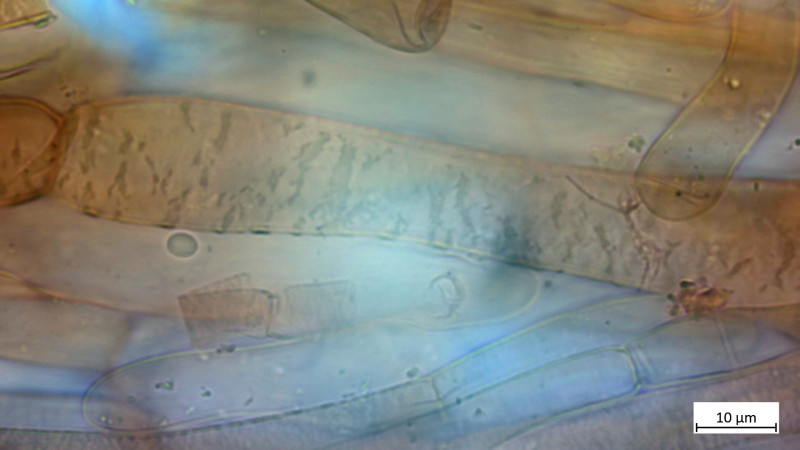

Kaulozystiden typisch keulig, Hyphen leicht inkrustiert (400-fach, Kongorot/SDS):

Einen kleinen Samtritterling hatten wir noch, da muss ich leider mal 08 Dermoloma spec dranschreiben.

Eine kleine Art, Hut 2cm. Leider habe ich gar keine Fotos aus dem Feld, nur eine ziemlich schlechte Studioaufnahme des 1-Tag-alten Fruchtkörpers.

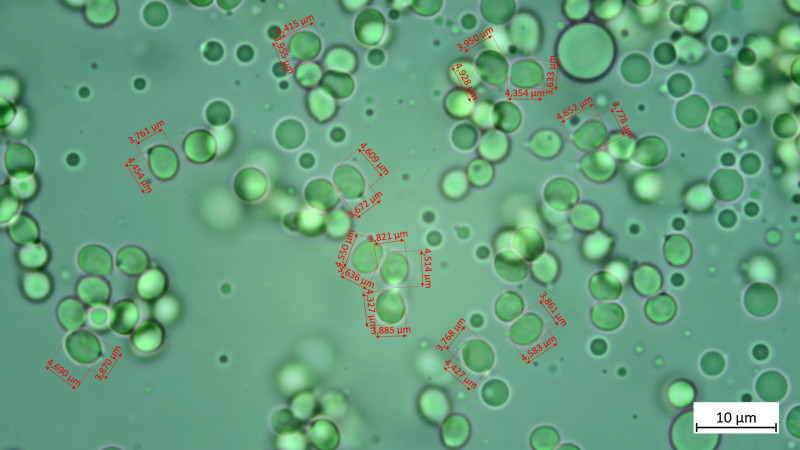

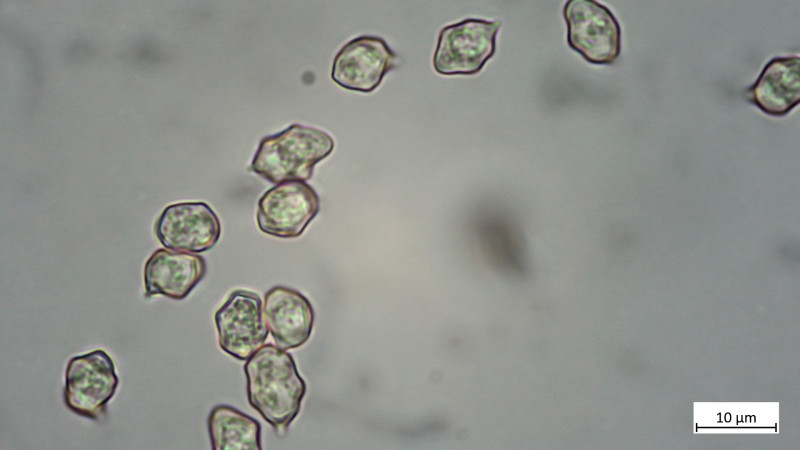

Die Sporen fallen bei diesem noch kleiner aus, sind mMn ebenfalls inamyloid:

4,3-4,9 µm (av. 4,6 µm, SD 0,2 µm) x 3,6-4,0 µm (av. 3,8 µm, SD 0,1 µm); Q = 1,1-1,3 (av. 1,2, SD 0,0)(n = 12)

Vielleicht hat chris77 noch Bilder aus dem Feld?

Es gab selbstverständlich auch Rötlinge. Typisch und häufig, oft auch papilliert

09 Entoloma sericeum (cf) - der seidige Rötling

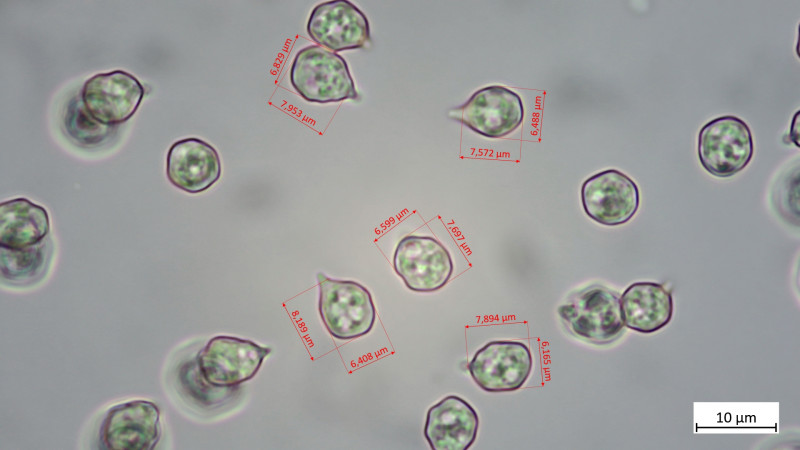

Dieser mit typischen subisodiametrischen Sporen, die allerdings etwas klein ausfallen (wüsste aber nicht, was da sonst passt):

7,6-8,2 µm (av. 7,9 µm, SD 0,2 µm) x 6,2-6,8 µm (av. 6,5 µm, SD 0,2 µm); Q = 1,2-1,3 (av. 1,2, SD 0,1)(n = 5)

HDS mit inkrustierten Hyphen

Deutlich klarer, auch weil Chris es vorgesagt hat  ...

...

10 Entoloma sericellum (oder Alboleptonia sericella) - der mattweiße Rötling

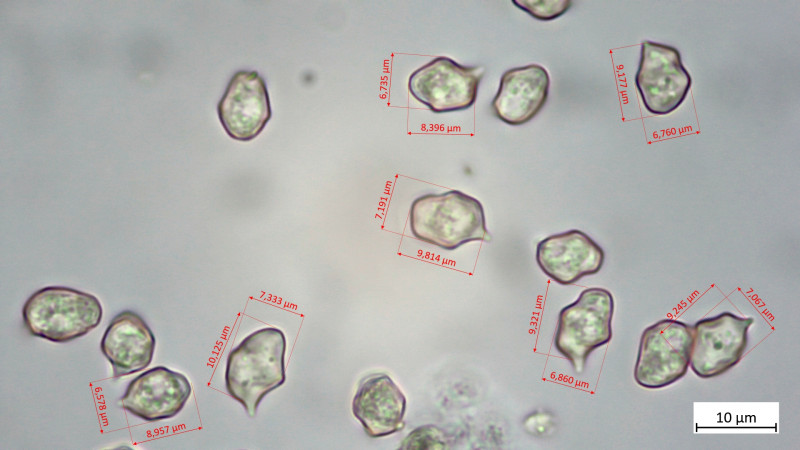

Ebenfalls mit typischen Sporen, heterodiametrisch:

8,4-10,1 µm (av. 9,3 µm, SD 0,5 µm) x 6,6-7,3 µm (av. 6,9 µm, SD 0,3 µm); Q = 1,2-1,4 (av. 1,4, SD 0,0)(n = 7)

Desweiteren, nicht auf Wiese sondern im angrenzenden Buchenwald (und nicht weiter mikroskopisch untersucht, weil makroskopisch gut ansprechbar mit seinem blauen Stiel und der typischen Hutoberfläche sowei dem typischen Habitat)

11 Entoloma placidum - der Buchenwaldzärtling (oh Wunder, unter und bei Buchen)

Bereits gezeigt, aber immer wieder schön und beeindruckend, vorallem weil dort in größeren Mengen, was mich wirklich faszinierte:

12 Cordyceps militaris - die Puppenkernkeule:

Ansonsten auf Wiesen (und erstaunlicherweise auch im Wald auf Holz) noch keine ausgewachsenen Exemplare, sondern Hexeneier vom dort bekannten:

13 Clathrus archeri - dem Tintenfischpilz:

Russula habe ich mir auch noch angeschaut, schiebe ich später noch nach. Den "Lochpilz habe ich mir noch nicht anschauen können, vielleicht auch eine Hemimycena(??). Schaue noch nach.

Was aber auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der Ort an dem bereits Buchwaldoboletus lignicola wuchs. Wirklich toll!!!

Und noch für Grüni/Kagi

LG Sebastian