Hallo zusammen,

am letzten Freitag habe ich bei einer Exkursion in den Borkenbergen mit Karl und Jan-Arne auf einem Ast von Pinus sylvestris Hydnomerulius pinastri gefunden. Ein wie ich finde sehr hübscher Pilz, den ich hier vorstellen möchte.

Das Hymenophor ist gelblich und anders als bei den Arten der Gattung Leucogyrophana hydnoid statt meruloid.

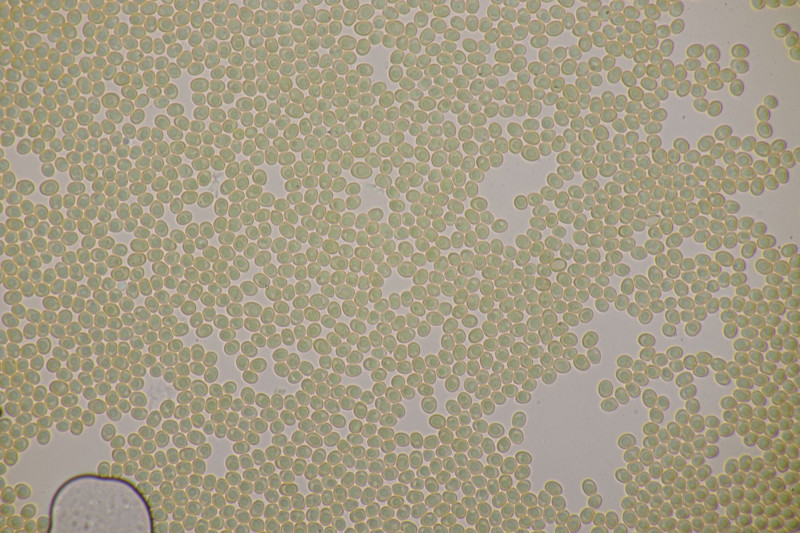

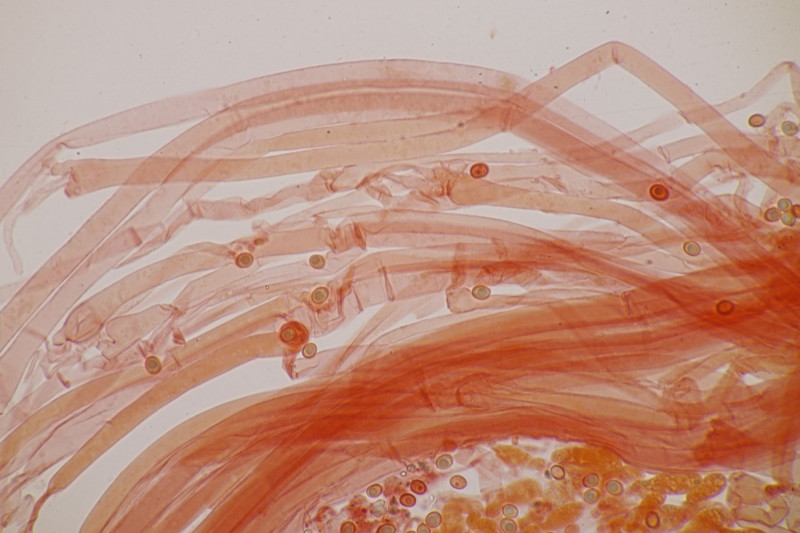

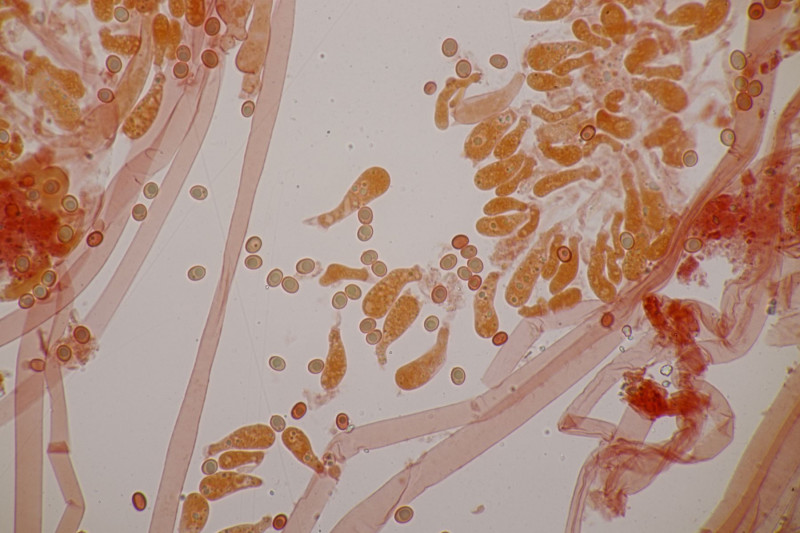

Detailaufnahme des Hymeniums bei 40x Vergrößerung

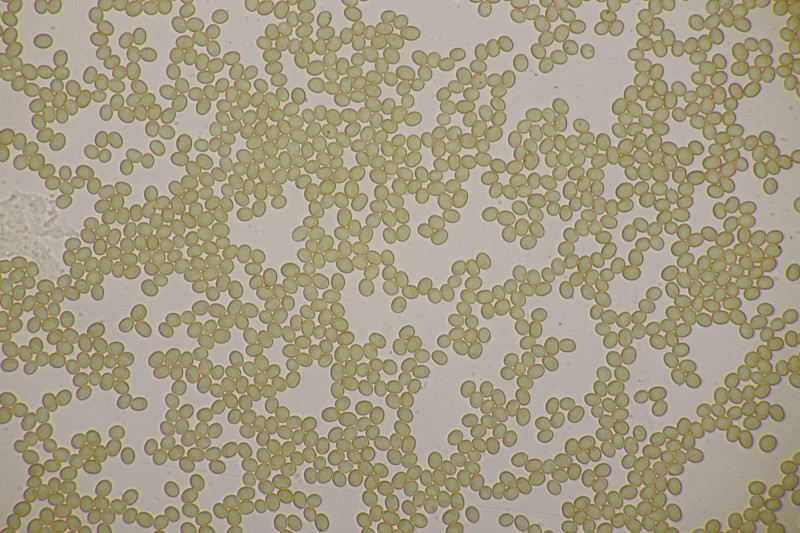

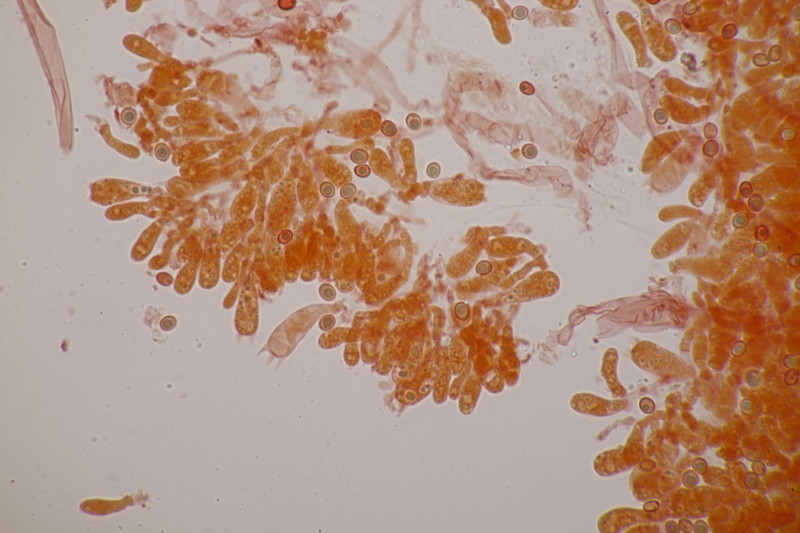

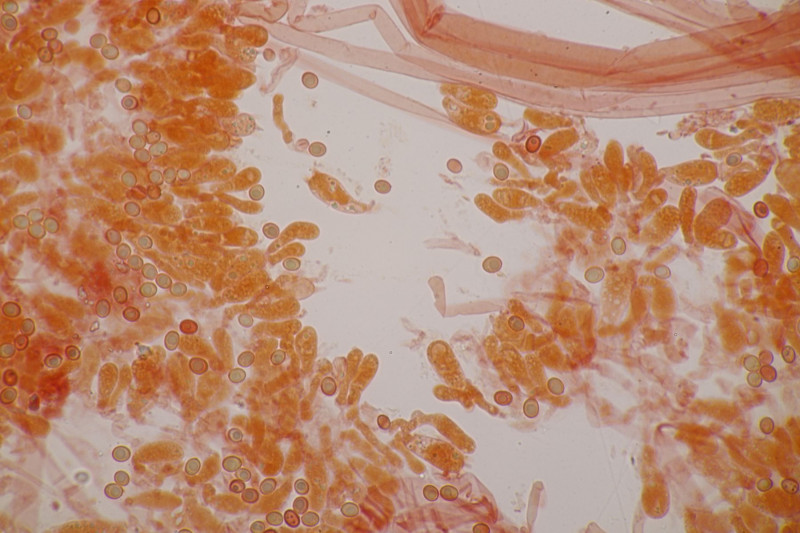

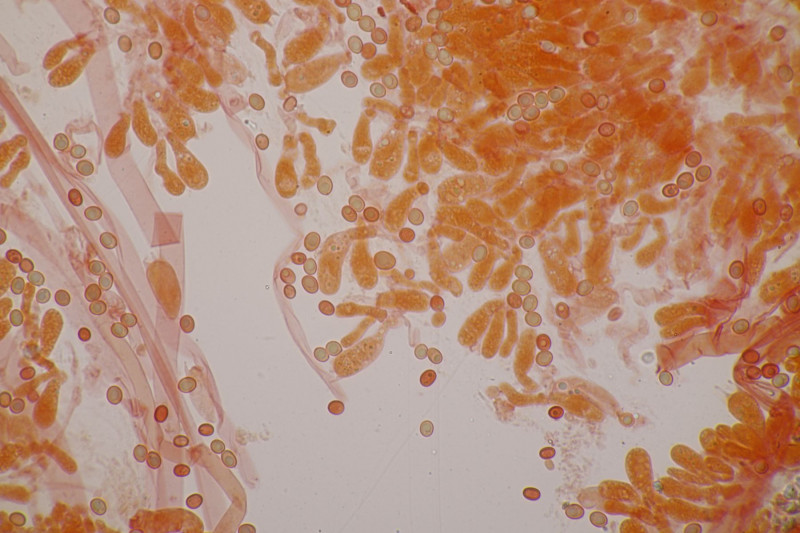

Detailaufnahme des Hymeniums bei 100x Vergrößerung

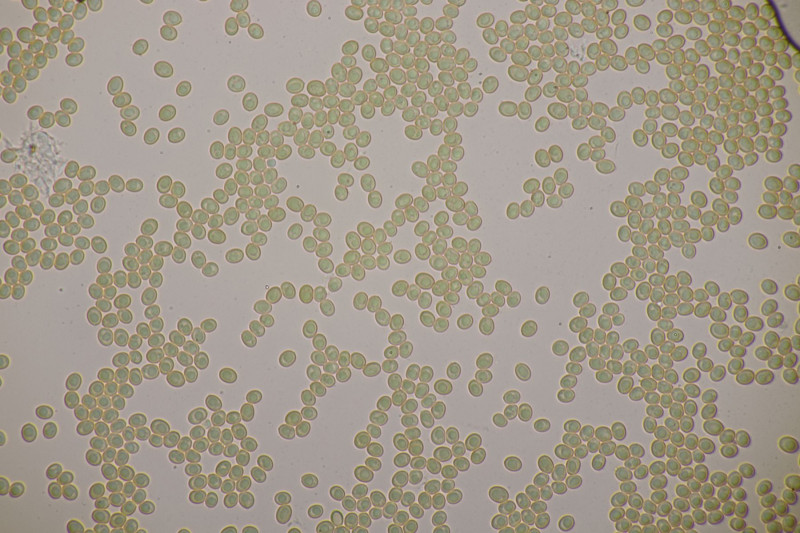

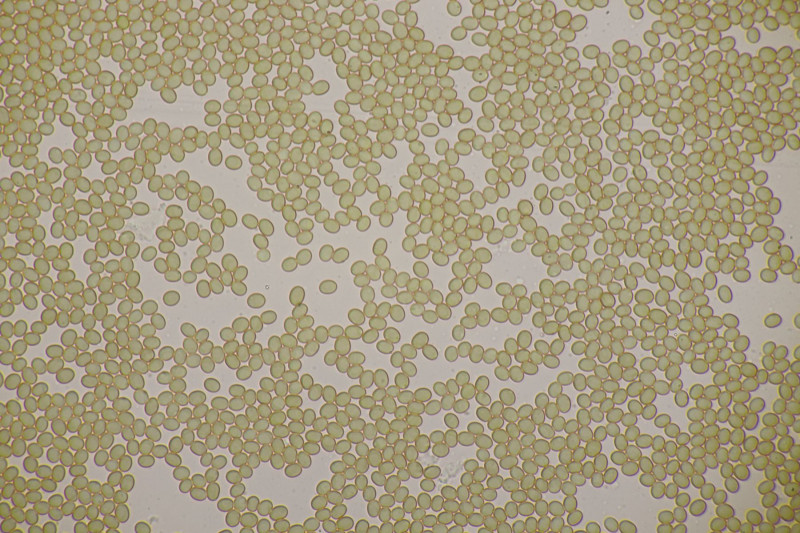

Sporen in KOH 4,8±0,2 µm × 3,9±0,2 µm, Q=1,3±0,1; 4,4-5,3 µm × 3,5-4,1 µm, Q=1,1-1,4

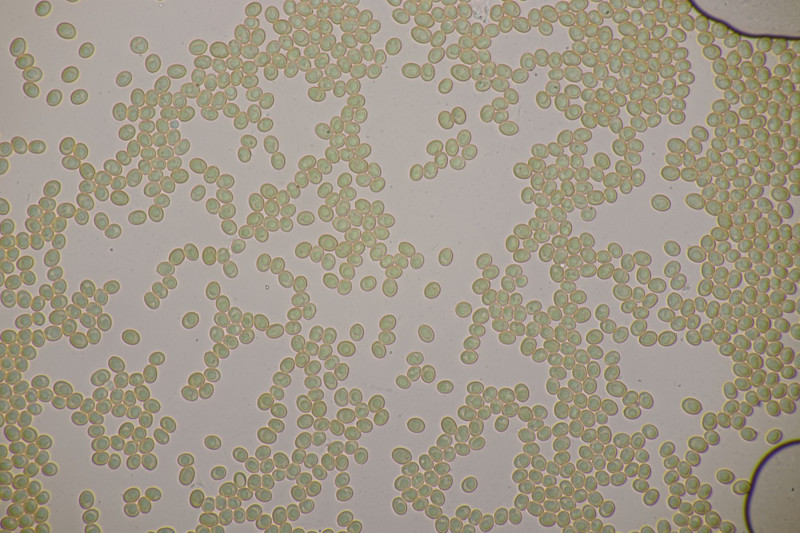

Sporen in Melzer, schwach dextrinoid

Hyphensystem monomitisch, Septen mit Schnallen

Basidien 4-sporig mit Basalschnalle, keine Zystiden vorhanden

Björn