Salut Z'samma!

Also zumindest am 4. November gab es auch keine Saftlinge auf der Wiese.

Da habe ich nachgesehen. (Zaun hin oder her).

Gruß Nosozia

Auf die Liste für's nächste Jahr?

Aber mich ärgert es auch, den Schirmling nicht fottergrafiert zu haben. So ein Bilddchen wäre schön, wobei ich auch glaube, sowas ähnliches schon mal an einer Düne hier bei Mannheim gesehen zu haben. Nur damals nicht untersucht. Möglich wäre das schon, daß der (unerkannt) schon hier und da aufgetaucht ist in Deutschland. Passend dazu auch ein >Beitrag aus dem Zählpilzeforum<.

Ein Nachweis ist aber nur ein Nachweis, wenn es irgendwie belegbar ist.

Anyway, noch ein paar Pilze vielleicht?

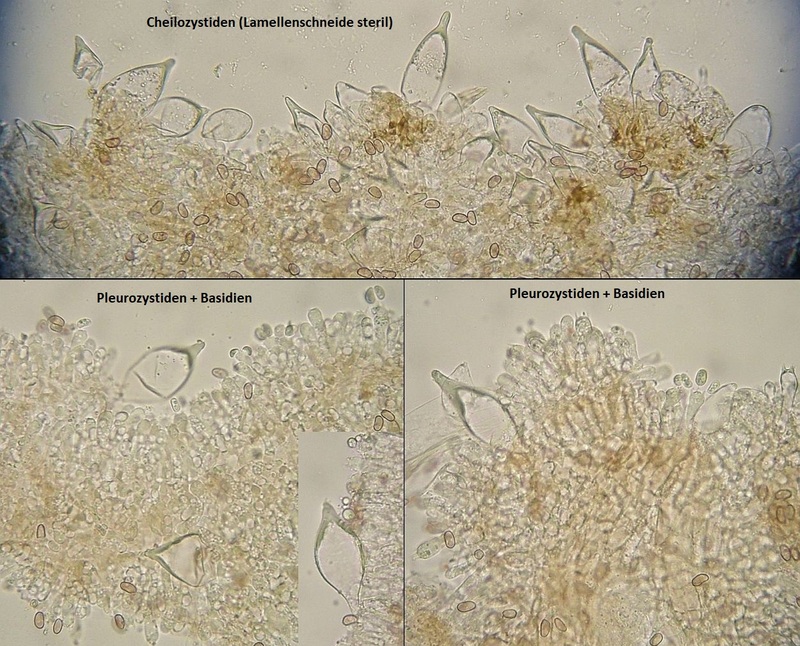

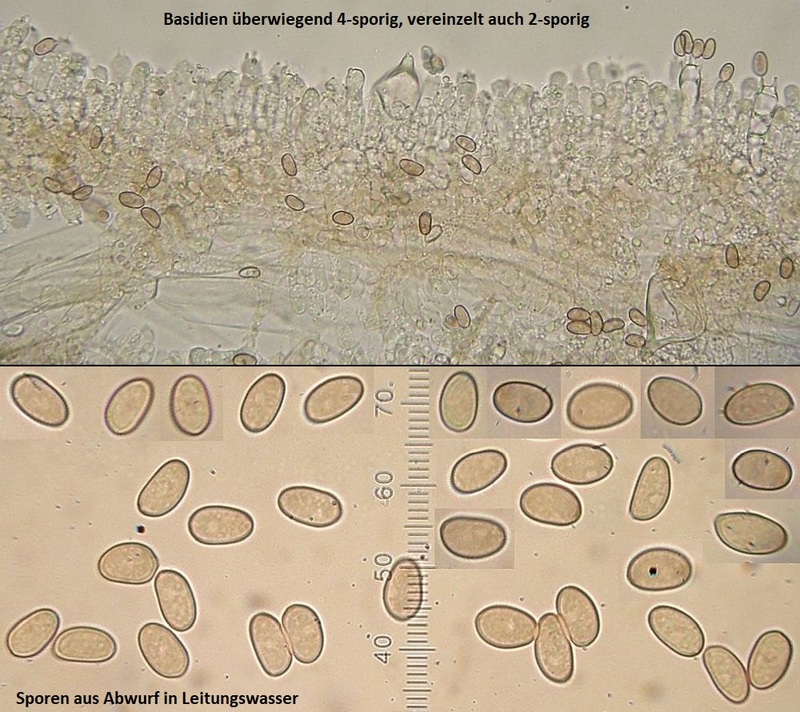

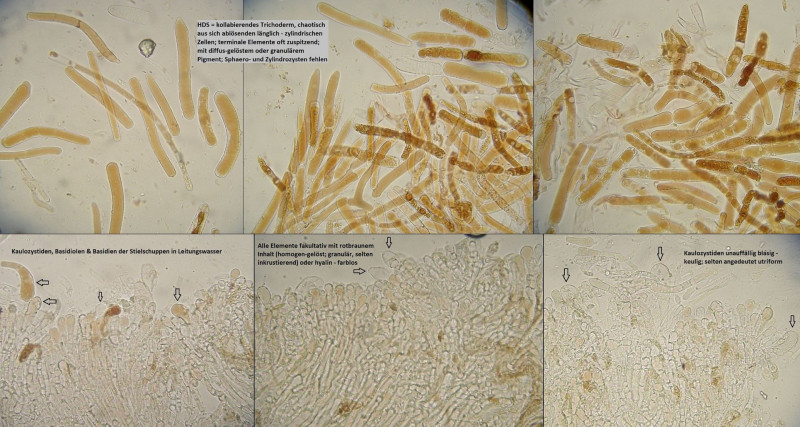

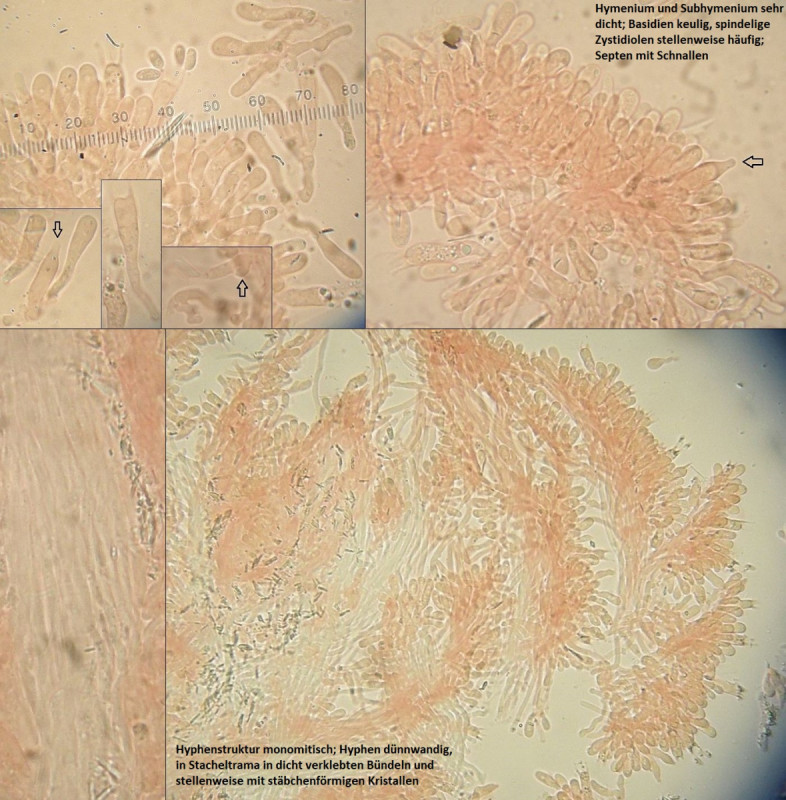

Psathyrella spadicea (= Homophron sarcocephalus), zwar schon gezeigt, aber gerne noch ein paar Bilder mit Mikrokrempel:

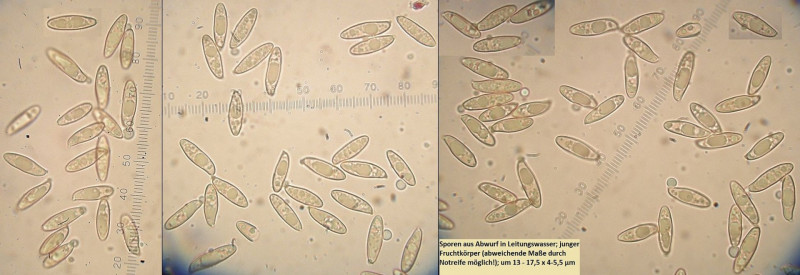

So eine wiederspenstige Rotkappe, die im Grunde weder Leccinum leucopodium (Weißstielige Rotkappe / Espenrotkappe) noch Leccinum quercinum (Laubwaldrotkappe) ist, und für mich erstmal "Leccinum spec." bleibt - oder besser: Leccinum luxo-juniorum agg., mit Verweis auf Korhonens Leccinum populinum:

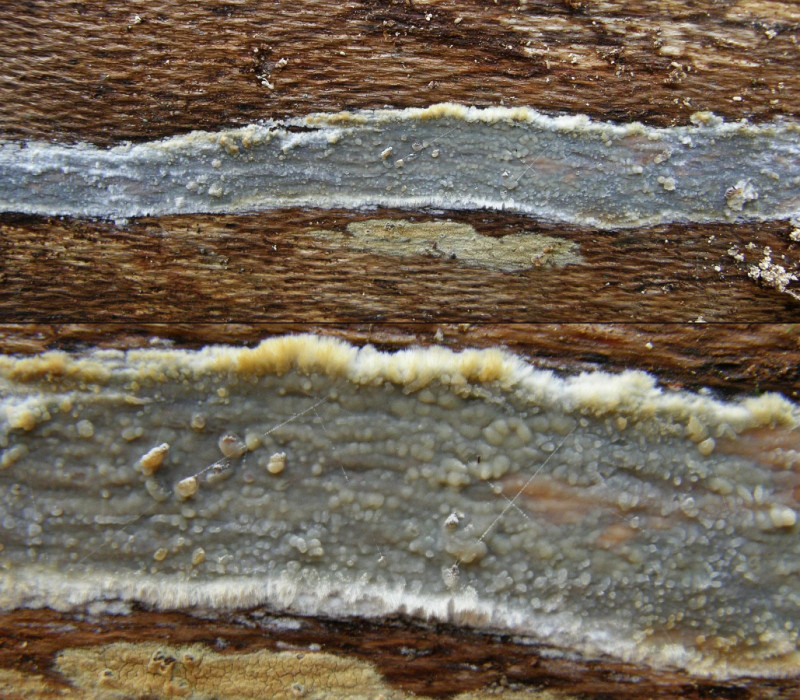

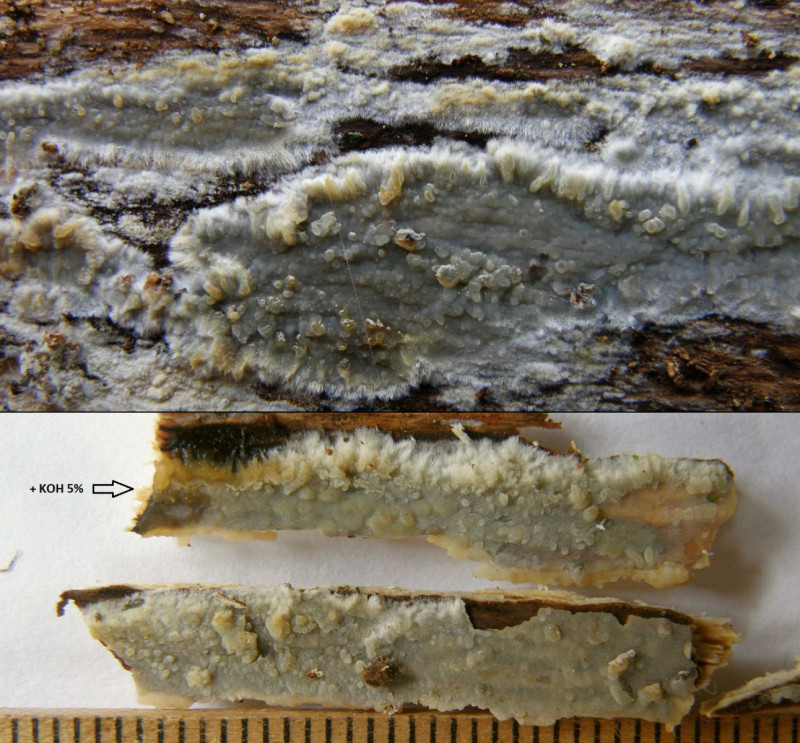

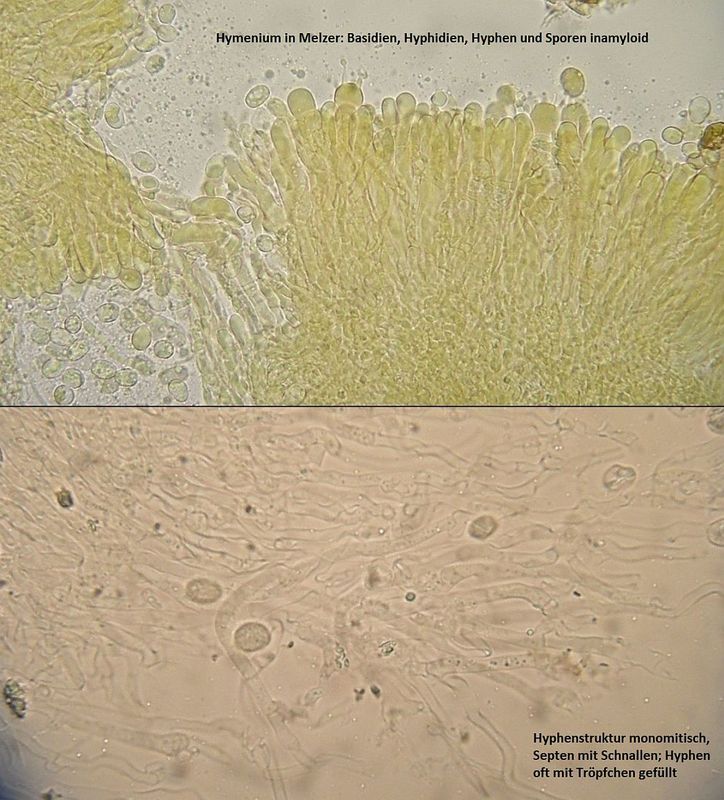

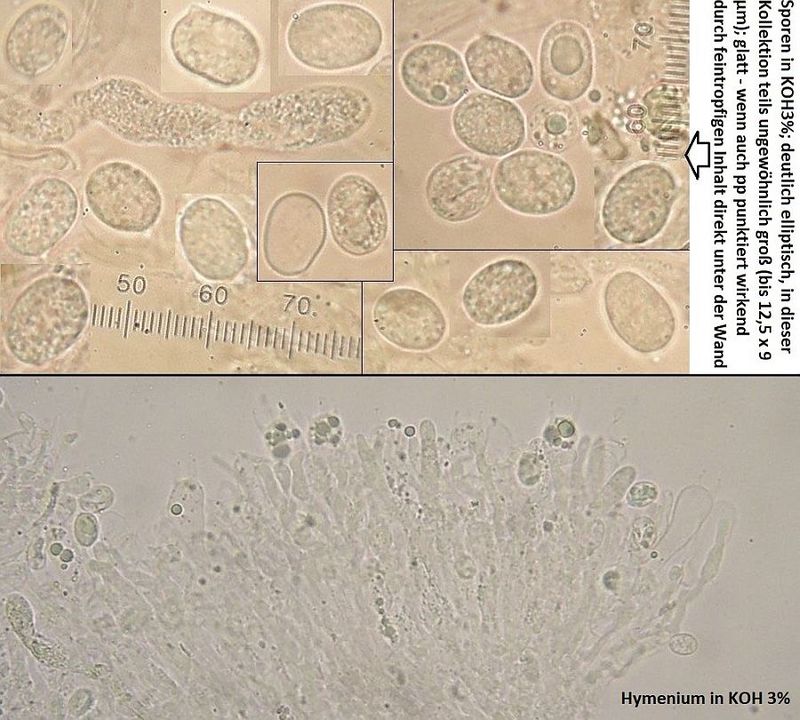

Wer mich reichlich gefoppt hat, war diese wachsartige, knubbelige Kruste an einem Rotbuchenstamm mit einer makabren, grauen Farbe. Klar, sowas muss was ganz Besonderes sein.

Oder eben einfach Radulomyces confluens (Zusammenfließender Reibeisenpilz):

Trotzdem interessant. Das ist halt schon eine extrem wandelbare Art, und man kann sie immer wieder neu entdecken.

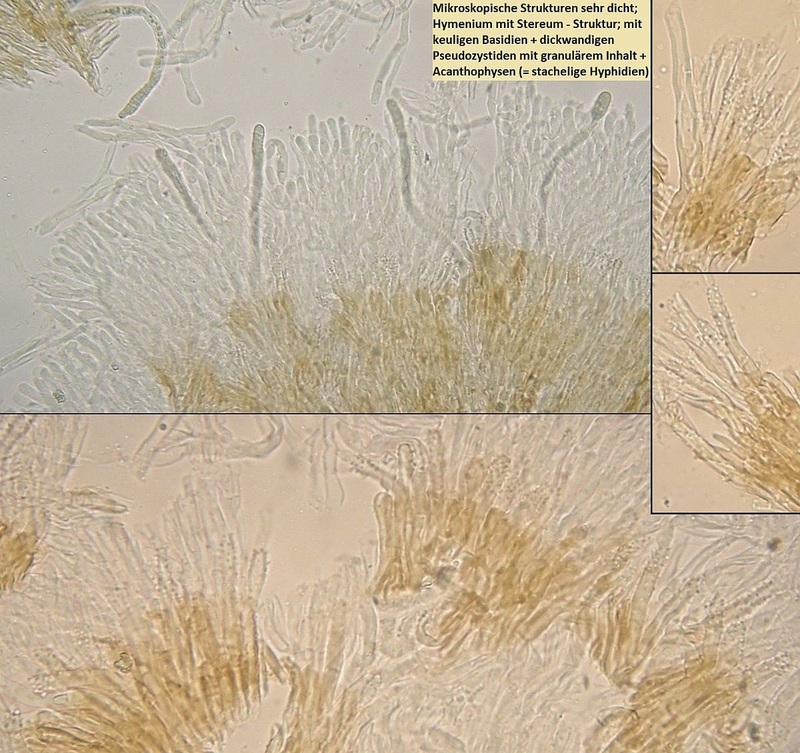

Erwartungsgemäß dagegen Phlebia uda (Wachsgelber Fadenstachelpilz):

Und was nicht fehlen darf: Noch ein wenig Mosaikschichtpilz - Overkill!

so, drei habe ich noch, die müssen aber noch warten, weil noch nicht fertig mit edm Bilder zusammenpanschen.

LG, Pablo.