Hallo Pilzfreunde!

Zur Zeit ist pilzlich leider recht wenig geboten.

Beim letzten Spaziergang war außer einem Bovisten nur ein Einzelfruchtkörper eines coprinoiden Pilzes zu finden, den ich mir genauer anschauen wollte.

Ich dachte, die Bestimmung wäre nicht allzu schwierig - aber das Thema ist weit komplexer, als ich gedacht.

Von der Funstelle habe ich kein Foto gemacht.

Der FK wuchs als Einzelfruchtkörper auf dem Boden am Fuße eines alten Baumstumpfes.

Das Mycel mag durchaus von den Wurzeln zehren - oder eben nicht.

Der Pilzstiel saß jedenfalls nicht auf Holz auf, ich konnte ihn mit dem Messer aus der Erde hebeln.

Bild 1 Fundsituation unterhalb Laubholzstubben im Eichenwald

Bild 2 Hut ist tief gefurcht und ockefarben, der Stiel heller

Bild 3 Der Stielspitze haftet Erde an, das Myzel ist weißlich, nicht gelb; Stiel beflockt

Bild 4 Pilz auf Millimeterpapier: Hut 2,5cm breit, 6cm hoch; keine Violetttöne

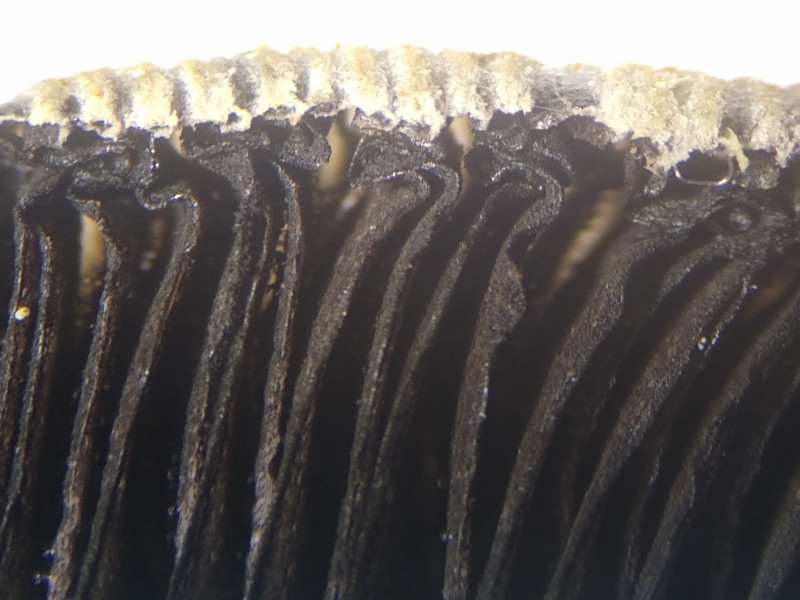

Bild 5 Die schwärzlich besporten Lamellen sind angeheftet; der Stiel ist 4-5mm dick, hohl.

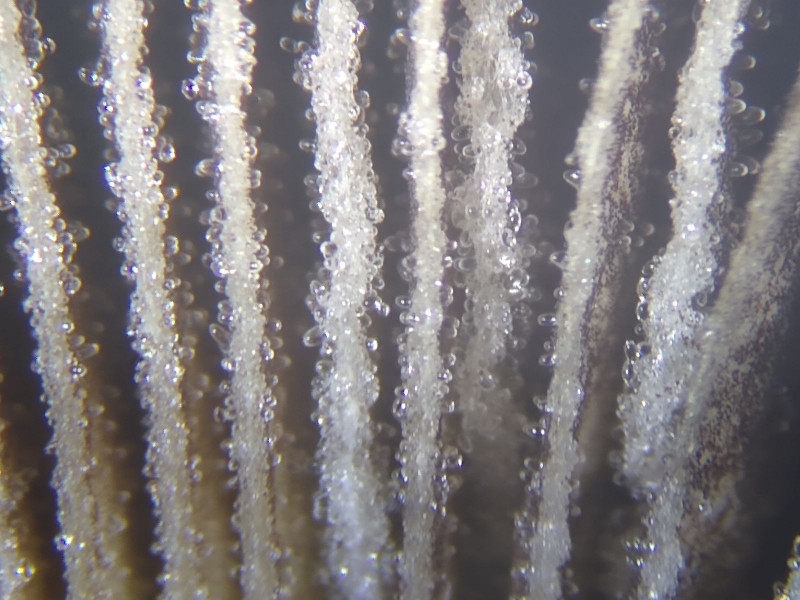

Bild 6 Blick auf Lamellenansatz, Lamellen mit sehr großen, ellipsoiden Pleuroystiden

Bild 7 Blick zwischen die Lamellen mit Pleuroystiden; Lamellen sind nicht zerfließend

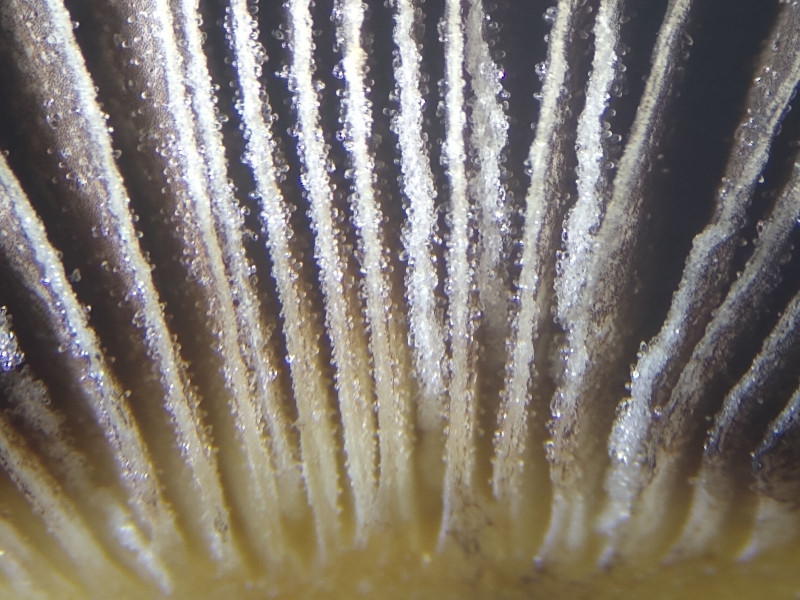

Bild 8 Blick von unten an tief gefurchte/geriffelte Hutkante

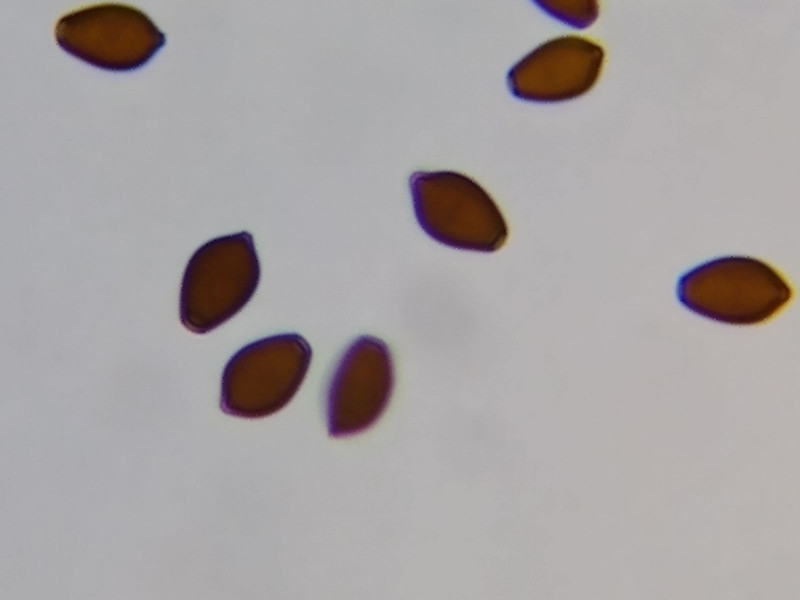

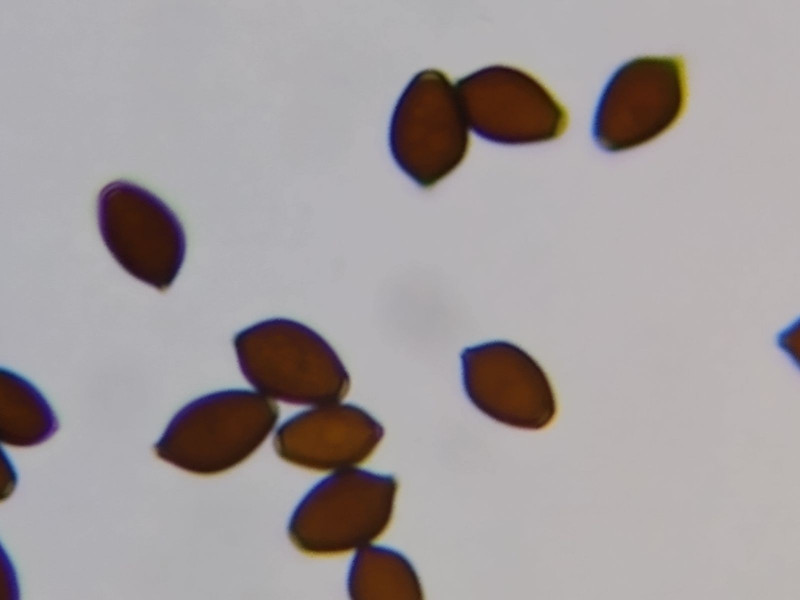

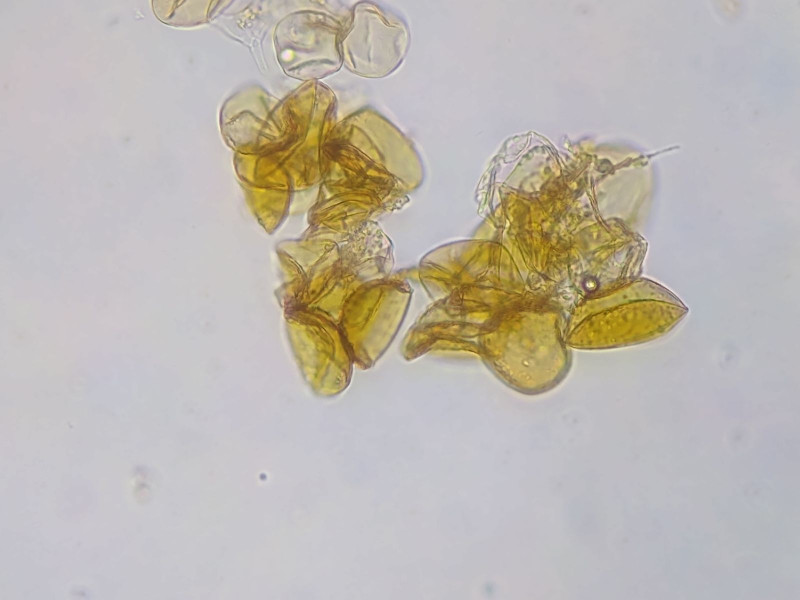

Bild 9 Sporen aus Sporenabwurf; die Sporen haben angedeutet Mitraform (vielleicht eher rhombisch?) und einen großen Keimporus (und ev. 2. kleinem Keimporus gegenüber an der Spitze?)

Abmessungen etwa 8,0-9,5 x 5-6 x 4-5 µm

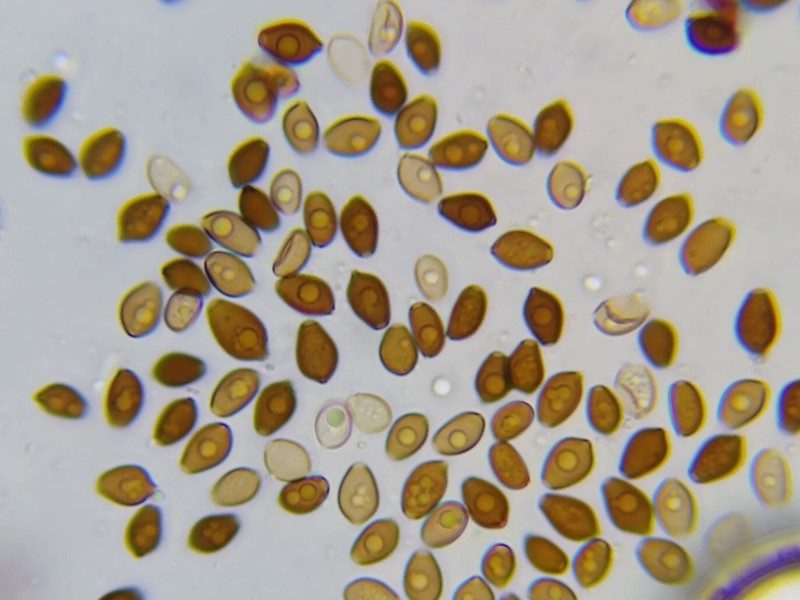

Bild 10 Reife, glatte, dickwandige, braune Sporen aus Sporenabwurf (1000x in Wasser; Ölimmersion)

Lamellen-Quetschpräparat:

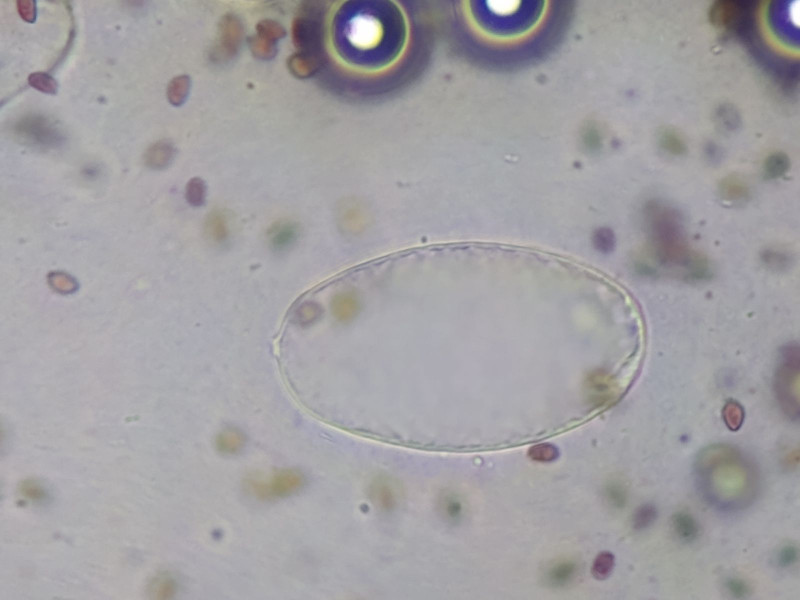

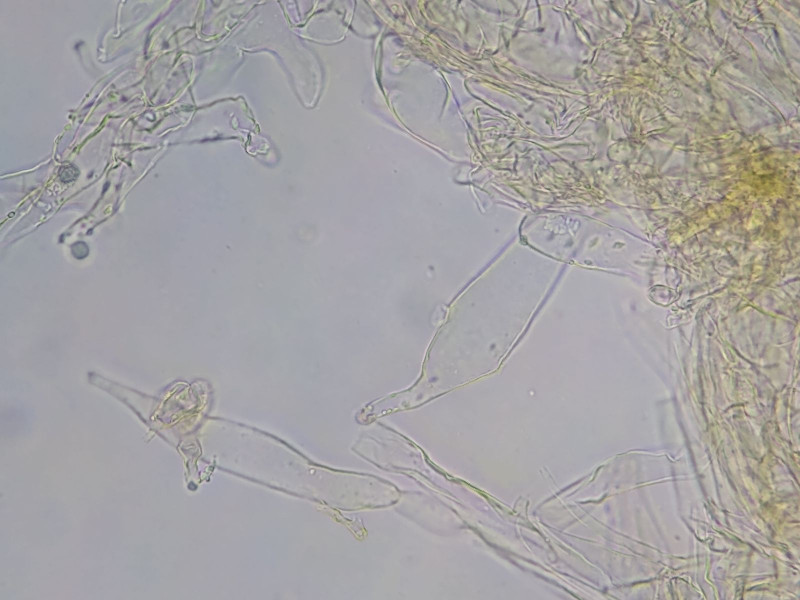

Bild 11 abgelöste Pleurozystide in Wasser (100x)

Bild 12 Pleurozystide 400x in Wasser

Bild 13 Pleurozystide 400x in Wasser

Bild 14 Sporen unterschiedlicher Reifegrade auf Lamellenoberfläche

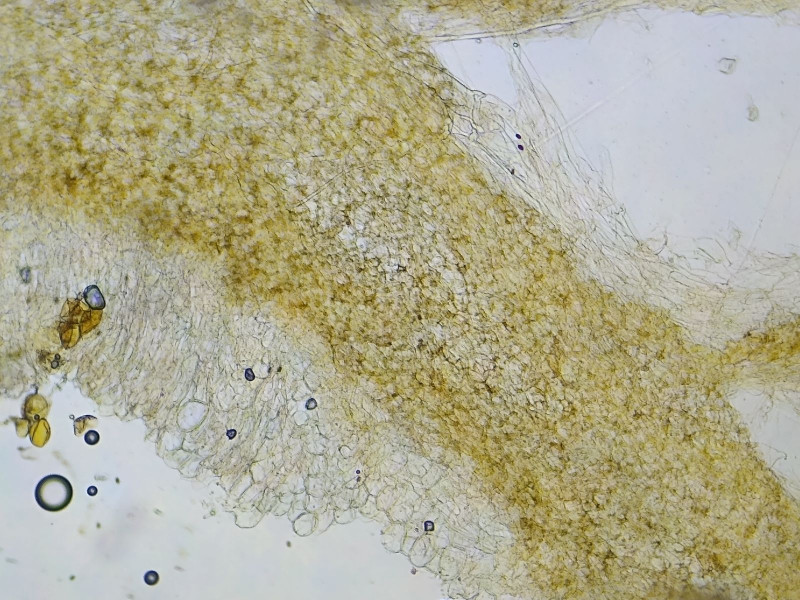

Bild 15 gequetschte Huthaut mit kugelförmigen und gestreckten Zellen, gelb pigmentiert

Bild 16 flaschenförmige Pileozystiden

Bild 17 vermutlich gelbe Velumschuppen von der Hutoberfläche

Eigenschaften:

Fundplatz in Eichenwald neben Lauubbaumstubben auf Erde

Makroskopische Merkmale

Hut

- Durchmesser 2,5 cm

- Glockenform

- Färbung weiß-ocker

- Hut stark geriffelt/gewellt

- Hutfleisch dünn

Lamellen

- Lamellen sind nicht zerfließend

- weißlich, durch Sporenpulver schwarz verfärbt

Sporenpulverfarbe

- schwarz

Stiel

- keine Ringzone

- weißlich

- Durchmesser 4-5 mm

- beflockt

Mikroskopische Merkmale

- Sporengröße 8,0-9,5 x 5-6 x 4-5 µm

- Sporen braun, dickwandig, glatt

- Sporen rhombisch / mitraförmig

- Sporen mit Keinporus; 1,5-2,0 µm groß

- Sporen mit großer zentraler Guttole

- gelbe Velumreste auf Huthaut (?) = runde flache Zellen in Klumpen

- Pleurozystiden elliptisch, um 125 x 60 µm

- Pileozystiden flaschenförmig

Die angehefteten Lamellen und mitraförmigen Sporen weisen zu Coprinellus, wenn ich das richtig verstehe.

Die Fruchtkörper der Gattung Coprinellus sind ocker bis rotbraun, Pileozystiden vorhanden, Velum körnig oder flockig, ohne Haare oder Seten

Andererseits sollen die Lamellen zerfließen, was ich nicht beobachten konnte.

Der FK schrumpelt langsam trocknend ein.

Ursprünglich dachte ich ganz banal an einen abgewaschenen Glimmertintling, aber der ist es sicher nicht.

Mit dem hier im Forum verlinkten, recht komplexen Melzer-Schlüssel "Key to coprinoid species (Coprinellus, Coprinopsis, Parasola)" komme ich über

1* "Veil and/or true pileocystidia present" zu

3 "Pileipellis is a hymeniderm, veil and pileocystidia can be present together or one of these elements is missing" zu

4 "Veil mainly consisting of globose or subglobose, not or only slightly encrusted cells, if strongly encrusted, pileocystidia present", unter anderem mit der Abbildung von beige-orangenen globosen Einzelzellen, zu

Part 2.1

1 "Pileocystidia present" zu

2 "Pleurocystidia present" zu

4 Auswahl zwischen pakistanischen Funden, einmal sogar mit grünlichem Hut?

Passt nicht!

Ich hätte wohl besser alle Zystidentypen vermessen müssen.

Bestimmt interpretiere ich etwas im Schlüssel falsch!

z.B.: Ist die Sporenform rhombisch oder mitraförmig (wird im Schlüssel gar nicht gefragt)?

Hat jemand einen Tipp zum Thema?

LG, Martin