Gestern tourte ich durch die Eifel,

der kräftige Regen hielt mich dabei nicht ab, sondern freute mich eher. So langsam erwacht die Pilzwelt und es lassen sich erste schöne Funde machen:

Absoluter Massenpilz war 01 der Pfeffermilchling - Lactifluus piperatus, der eine gute Zeit hat und in Hexenringen und allen Stadien anzutreffen war:

Außerdem gabs auch 02 Lactarius acris - den rosaanlaufenden Milchling:

Auch 03 Fichtenreizker - Lactarius deterrimus war schon mit schönen Fruchtkörpern vertreten:

Auch viele kleine braune Milchlinge gabs zu bestaunen, deren Bestimmung ist aber dem Zeitaspekt zum Opfer gefallen.

Weiter gings mit Täublingen, wirklich zahlreich zu finden und gut in die Zeit passend

04 Russula velutipes - der netzflockige Rosatäubling oder Morgenrottäubling

Gefreut habe ich mich auch über den ersten

05 Goldtäubling - Russula aurea

Nicht alle gefunden Täublinge konnte ich bearbeiten ... Banalitäten wie Russula integra erspare ich mir und euch.

Weiter gehts mit Korallen:

Hier meine ich 06 Ramaria flava - die gelbliche Koralle vor mir gehabt zu haben, noch relativ jung (10cm hoch), noch blassgelb mit leichtem grünlichen Einschlag, Sporen passend 3 mal so lang wie breit:

Auch an anderen Stellen schicken sich die Korallen an, allerdings oft noch im Babystadium und daher nicht zu bestimmen.

Natürlich gabs auch Röhrlinge, die Saison ist eröffnet. In großer Zahl

07 Boletus reticulatus - Sommersteinpilze:

Auch in trauter Zweisamkeit mit 08 Pfifferlingen - Cantharellus cibarius:

Es gab natürlich auch schöne 09 Netzhexen - Suillelus luridus in allen Größen und Stadien:

Auch schon vereinzelt zu finden: 10 Lecinellum crocipodium - der gelbe Raufuss

Und wenn wir schon bei Raufüßen sind:

11 Hainbuchenraufuss - Leccinellum pseudoscabrum

Außerdem auch ein ziemlich angefressener

12 Strubbelkopfröhrling - Strabilomyces strobilaceus

Die seltenen Röhrlinge lassen noch auf sich warten, bin ja dieses Jahr vorallem mal auf der Jagd nach dem Satansröhrling, den ich noch nicht aus eigener Anschauung kenne, da konnte ich gestern noch nicht fündig werden. Auch für andere Röhrlinge ist es noch etwas zu früh hier.

Einzig ein völlig zerfressener 13 Anhängselröhrling - Butyriboletus appendiculatus stand ziemlich "schräg" herum:

Auch vor 14 Gallenröhrlingen - Tylopilus felleus machen die Schnecken nicht halt

Immer wieder anzutreffen, scheint gerade eine gute Zeit zu haben:

15 Cortinarius rubicundulus - der (deutlich und beeindruckend) gilbende Raukopf

von dem ich bestätigen kann, dass er auch leicht nach Rettich riecht. Kannte das Merkmal beim Schnuppern noch nicht und dachte irgendwie an eine Mischung aus Rettich und Mehl.

Das kräftige Gilben schon bei leichter Berührung/Verletzung kennzeichnet den Pilz gut. Heute sind die Stellen übrigens rot.

Auch 16 der schwärzende Pfifferling - Craterellus melanoxerus zeigt bereits erste junge Fruchtkörper

Hier vermute ich weiter sehr junge Fruchtkörper von:

17 Craterellus undulatus cf. - dem krausen Leistling

sehr klein, 2cm Stielhöhe, im Grunde glattes Hymenium. So fällt mir dazu nichts anderes ein. Euch vielleicht?

Kann später gerne noch Fotos vom Stiel und der Unterseite aufnehmen, liegt auf dem Schreibtisch.

Erstaunt war ich über eine Vielzahl von

18 Semmelstoppelpilzen - eher orangene Hutfarben, habe davon nichts mitgenommen, deswegen möchte ich mich nicht auf eine Art festlegen

Es gab noch vieles vieles mehr

Massenvorkommen von 19 Gallertkäppchen - Leotia lubrica

20 Hygrophorus discoxanthus cf - der verfärbende Schneckling mit massiver, prompter KOH-Reaktion auch an der Stielspitze, nicht mitgenommen (weiter untersucht), das macht der Elfenbeinschneckling so ja nicht. Zudem gut zu sehen, die verjüngte Basis:

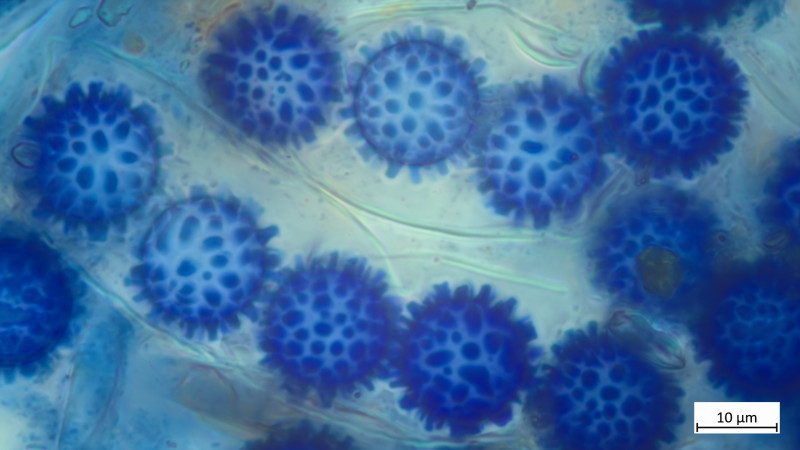

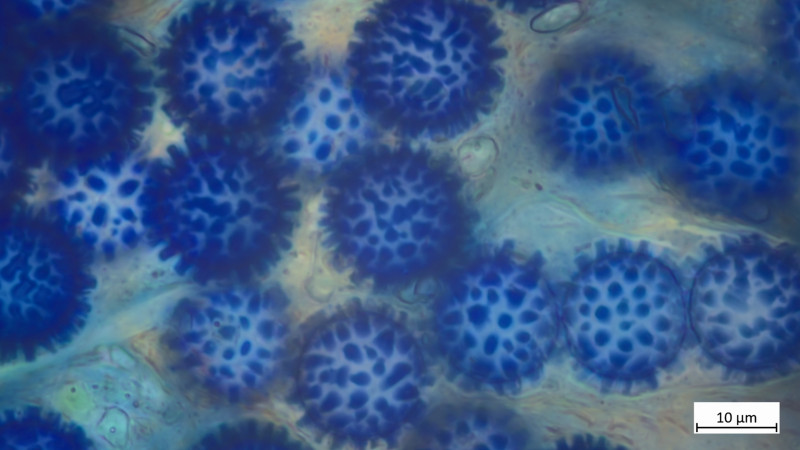

Immer wieder auch spannend die Schildborstlinge, hier eineindeutig

21 Scutellinia trechispora - eine rundsporige Art

mit abgestutzten Stacheln (Covid-Virus-like, wie Gminder und Karasch bemerken .. ohne like). Zudem auffällig verzweigte Basis. Damit abgrenzbar zu S.legaliae und S.barlae

Und es ging noch weiter ... Dachpilze wie u.a. 22 P. leoninus

Und 23 ein noch unbestimmter weißer Dachpilz

Mit Trichterlingen habe ich auch noch nicht angefangen, spannend wird noch dieser Fund:

24 Spec.

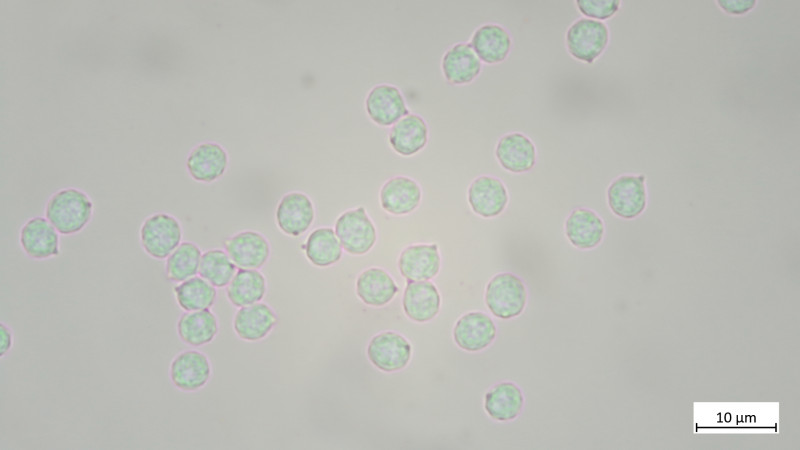

Zuerst dachte ich an Clitocybe rivulosa, aber das Teil schwärzt und hat rundliche warzige Sporen. Muss ich mir noch genauer anschauen.

UPDATE: nach einigen hilfreichen Rückmeldungen (s. unten) und der aktuellen Lektüre (danke Raphael) hier nun also das Ergebnis samt Komplettportrait:

24 Clitocella mundulla - der schwärzende Tellerling

Vorkommen im Mischwald, vorwiegend Buchen und Eichen, aber auch Kiefern.

Mittelgroße (bis 7cm breite) Fruchtkörper, weiß mit deutlichen dunklen / schwarzen Rinnen und Rillen auf der Huthaut.

Habitus deutlich Trichterlingsartig, Fleisch, Lamellen und Hut auf Druck schwärzend. Fleisch im Bruch erst rötlich, später schwarz.

Geruch kräftig fruchtig (fast wie parfümiert von der Stärke).

KOH auf Huthaut prompt rotbraun

Sporenpulver blass rosa(braun)

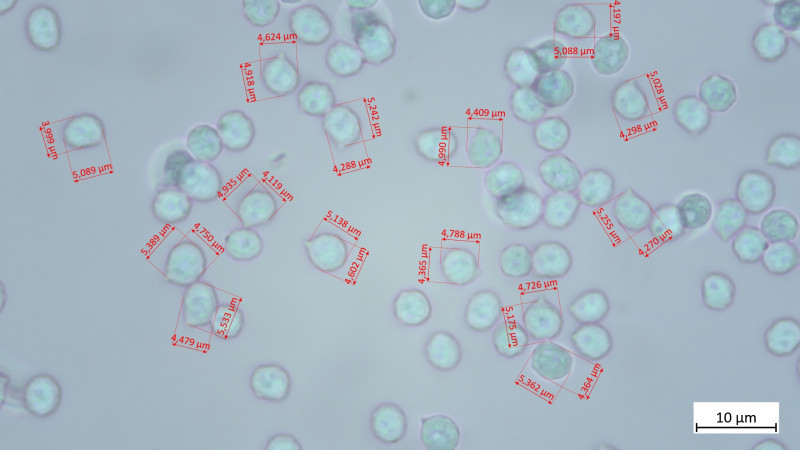

Sporen wie beschrieben subglobos bis breit ellipsoid in Seiten- und Frontalansicht, mit undeutlichen, unauffälligen kleinen Pusteln oder Erhebungen in allen Ansichten, Hilarappendix bis zu 1 µm lang. Größe: 4,8-5,5 µm (av. 5,1 µm, SD 0,2 µm) x 4,0-4,8 µm (av. 4,4 µm, SD 0,2 µm); Q = 1,1-1,3 (av. 1,2, SD 0,1)(n = 14)

Update Ende

LG Sebastian