Willkommen in Teil 41 der Forumsreihe „QGIS für Pilzfreunde“!

Dieser Beitrag entstand mit QGIS 3.16 unter Windows 10.

Hier die Übersicht über alle Teile dieser Forumsreihe.

Heutiges Ziel:

Wir wollen die im NSG-1937 gefundenen Mykorrhizapilze herausarbeiten

Die Vorgehensweise im Einzelnen (verwendete QGIS-Werkzeuge)

- Die Tabelle aller Funde platzieren (Attributtabelle)

- Funde mit mit mykorrhizischer Lebensweise selektieren (Ausdrucks-Editor für SQL-Ausdrücke)

- Shapefile-Layer der selektierten Funde generieren (Shapefile-Export)

- Verschneiden der selektierten Funde mit dem nsg_1937 (Verschneidung)

- Eigenschaften der Funde anzeigen (Identifikationsergebnis und Attributtabelle)

Los geht's:

1. Die Tabelle aller Funde platzieren (Attributtabelle)

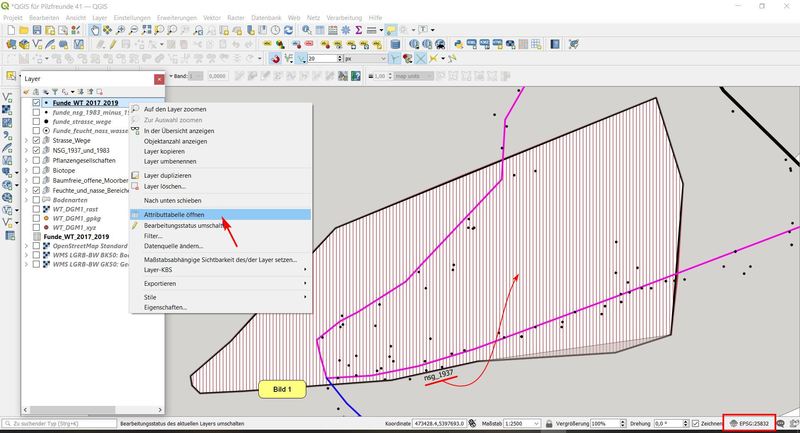

Bild 1 zeigt die Ausgangssituation. Unten rechts wird als KBS EPSG:25832 = ETRS89 / UTM-Zone32N eingestellt.

Via Layerfenster (links) ist im Kartenfenster Folgendes dargestellt:

- der Rundweg (violett), der Zugangsweg (blau), die Straße (rechts oben, schwarz)

- die Funde (schwarze Punkte)

- das Naturschutzgebiet seit 1937 nsg_1937 (schraffierte, schwarz umrandete Fläche).

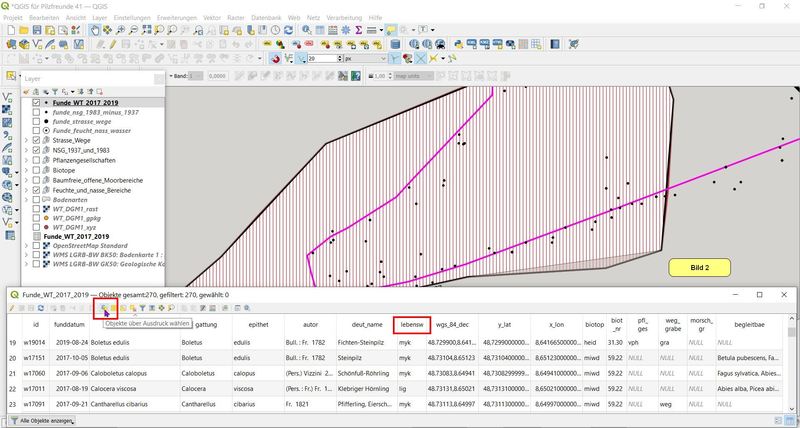

Durch einen Rechtsclick im Layerfenster auf Funde_WT_2017_2019 und Selektion von Attributtabelle öffnen öffnen wir die Attributtabelle aller Funde und ordnen sie ganz unten an, wie es Bild 2 zeigt.

Die Spalte lebensw gibt die Lebensweise der einzelnen Pilzart wieder:

- myk = mykorrhizisch

- lig = lignikol

- etc.

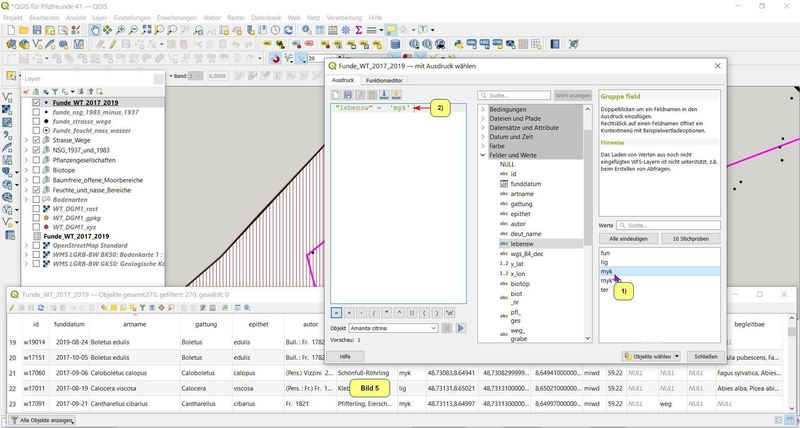

2. Funde mit mit mykorrhizischer Lebensweise selektieren (Ausdrucks-Editor für SQL-Ausdrücke)

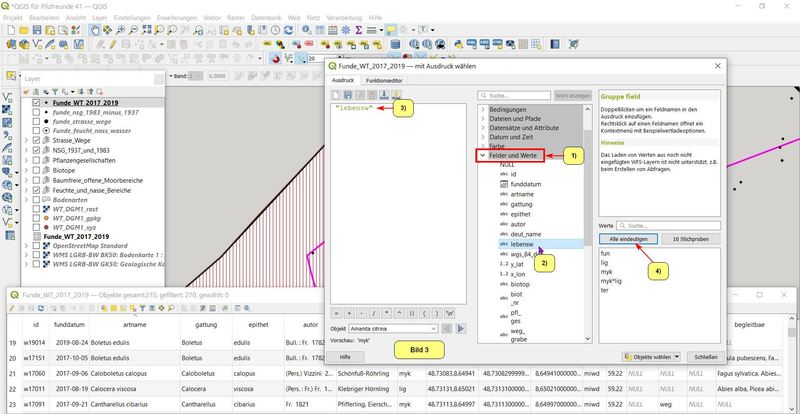

Um den Ausdrucks-Editor zu öffnen, clicken wir in der Menüzeile der Attributtabelle auf den Button mit dem Epsolon (Objekte über Ausdruck wählen):

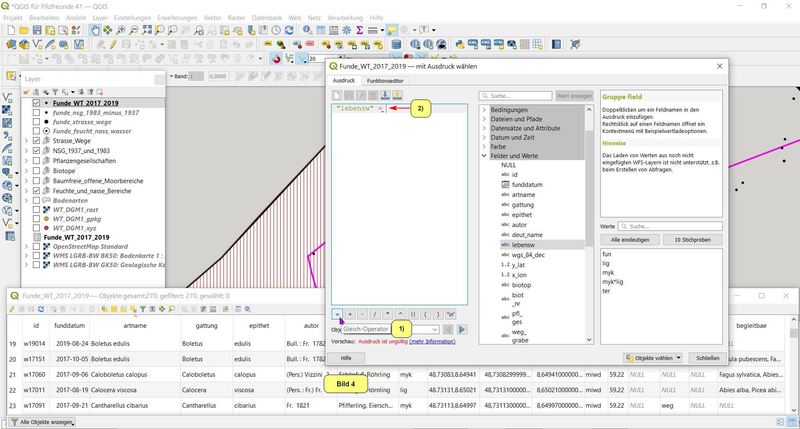

Die Bilder 3 bis 5 zeigen, wie man in diesem Menü einen mathematischen Ausdruck (SQL-Ausdruck) durch einfaches Clicken in den entsprechenden Menüfenstern zusammenstellt:

Da wir alle Funde mit mykorrhizischer Lebensweise haben wollen, lautet der Ausdruck "lebensw" = 'myk'.

Man beachte, dass die Kategorie in doppelten und der Wert in einfachen Hochkommata angegeben wird:

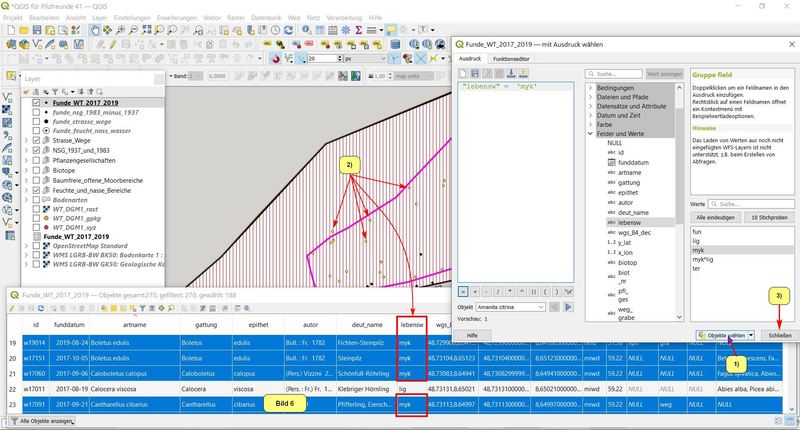

Sobald man den Button Objekte wählen clickt (1), geschieht zweierlei (Bild 6

- Im Kartenfenster nehmen die selektierten Funde eine andere Farbe an (hier gelb)

- In der Attributtabelle werden die Zeilen der selektierten Funde gehighlightet (hier blau):

Wir können nun das Menü schließen (3).

3. Shapefile-Layer der selektierten Funde generieren (Shapefile-Export)

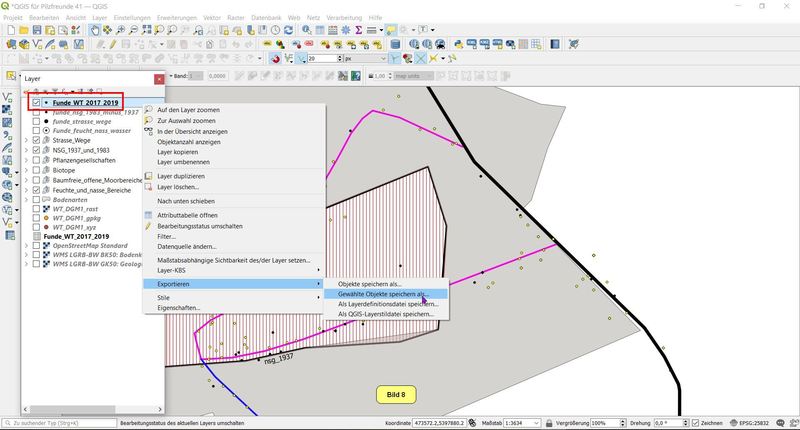

Durch einen Rechtsclick im Layerfenster auf Funde_WT_2017_2019 und Selektion von zur Auswahl zoomen beschränken wir den Kartenfenster-Ausschnitt auf den Bereich der Selektion:

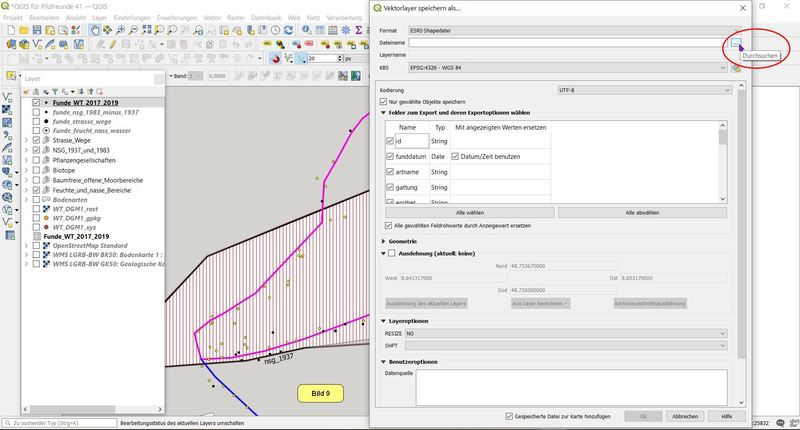

Durch nochmaligen Rechtsclick im Layerfenster auf Funde_WT_2017_2019 und Selektion von Exportieren > Gewählte Objekte speichern als... speichern wir die selektierten Funde (Mykorrhizapilze) als Shapefile im dafür vorgesehenen Ordner ab Bilder 8 bis 11). Dabei müssen wir darauf achten, dass die entsprechenden Parameter angehakt sind:

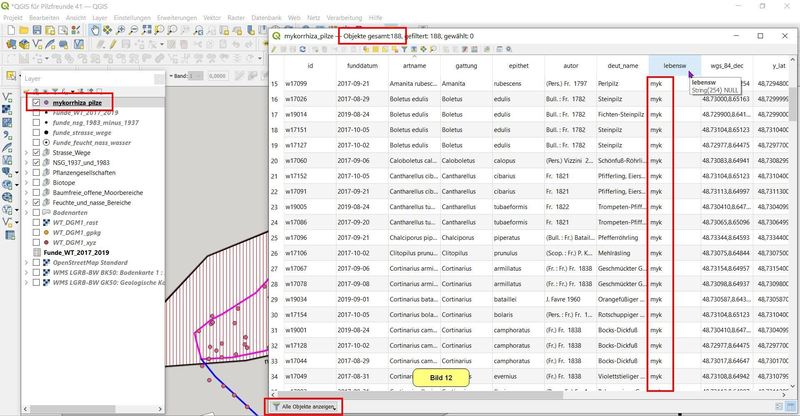

Es ergibt sich der neue Layer mykorrhiza_pilze, den wir im Layerfenster durch Anclicken selektieren durch einen Haken sichtbar machen. Wir öffnen seine Attributtabelle, in der wir ablesen können, dass sie 188 Funde enthält, das sind sämtliche Funde mit mykorrhizischer Lebensweise des gesamten Moorbereichs sowie des angrenzenden Moorrandwaldes:

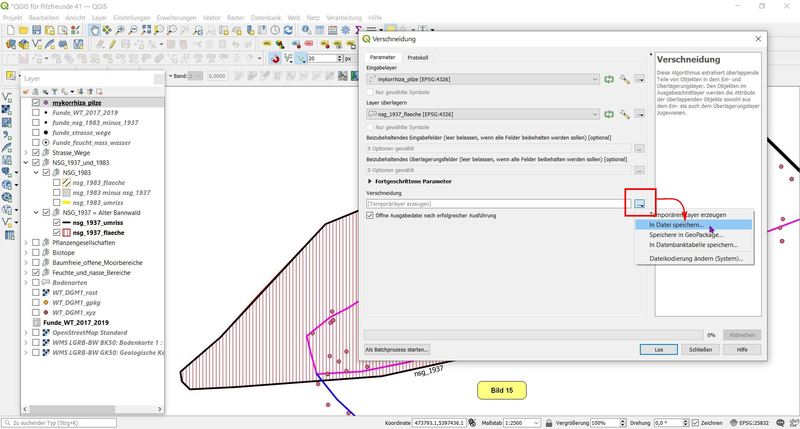

4. Verschneiden der selektierten Funde mit dem nsg_1937 (Verschneidung)

Auf das Verschneiden-Werkzeug wurde bereits in Teil 39 ausführlich eingegangen.

Deshalb möchte ich hier den Vorgang nur als Bilderfolge zeigen (Bilder 13 bis 17

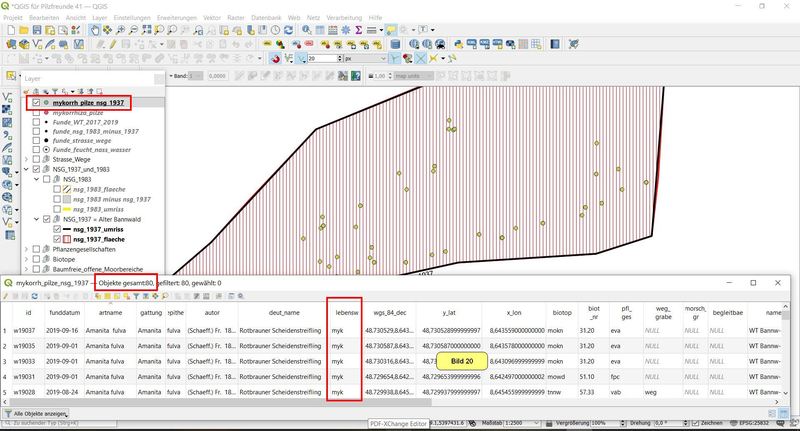

Als Ergebnis erkennen wir im Layerfenster den neuen Layer mykorrh_pilze_nsg_1937 und im Kartenfenster die zugehörigen Objekte in Form gelber Punkte innerhalb der nsg_1937-Fläche. (Da der Haken bei mykorrhiza_pilze noch vorhanden ist, sieht man auch noch Punkte außerhalb des nsg_1937.)

5. Eigenschaften der Funde anzeigen (Identifikationsergebnis und Attributtabelle)

Wir entfernen im Layerfenster den Haken bei mykorrhiza_pilze und erhalten nur die Mykorrhize-Pilze im nsg_1937.

Zur Kontrolle clicken wir auf den i-Button = Objekte abfragen (1) und dann auf einen beliebigen Punkt im Kartenfenster. Daraufhin öffnet sich das Identifikationsergebnis-Fenster mit sämtlichen Angaben über diesen speziellen Fund:

Nun öffnen wir zum Abschluss die Attributtabelle unseres neuen Layers und erkennen, dass es sich um 80 Mykorrhizapilz-Funde innerhalb des nsg_1937 handelt:

Wichtige Notizen

Das war's für heute!

Viel Freude beim Anschauen!

Bernd

Meine Ausrüstung vor Ort

Android-Smartphone Moto G7 Plus mit folgenden, für die Kartierung benutzten Komponenten:

-

MeinePilze - Pilzbestimmungs-App zum Erstellen der Fundlisten etc. Die Funde sind automatisch georeferenziert.

-

Locus Map - GPS-App zur Darstellung des Kartierungsgebietes mit sämtlichen Pflanzengesellschaften, Biotopen, Tracks, Wegpunkten. Außerdem zur Erstellung von Tracks und georeferenzierten Fotos.

Literatur

Dierßen, B. & K. Dierßen (1984): Vegetation und Flora der Schwarzwaldmoore.‑ Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.‑Württ., 39: 1‑512

Dierßen, K. (1990): Einführung in die Pflanzensoziologie (Vegetationskunde)

Grossmann, A. (1985): Die Höheren Pflanzen und Moose des Bannwaldes Waldmoor-Torfstich, ihre Vergesellschaftung und ihre Standorte. In: Der Bannwald "Waldmoor‑Torfstich".‑ Mitt. forstl. Versuchs‑ und Forschungsanstalt Bad.‑Württ., "Reihe Waldschutzgebiete", 3: 29-51

HAAS, H. & G. KOST (1985): Basidiomycetenflora des Bannwaldes "Waldmoor-Torfstich". In: Der Bannwald "Waldmoor‑Torfstich".‑ Mitt. forstl. Versuchs‑ und Forschungsanstalt Bad.‑Württ., Reihe Waldschutzgebiete, 3: 105-123

Oberdorfer, E. (1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil I: Fels- und Mauergesellschaften, alpine Fluren, Wasser-, Verlandungs- und Moorgesellschaften.

Oberdorfer, E. (1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil IV: Wälder und Gebüsche

Glossar, Abürzungen

ASCII - American Standard Code for Information Interchange

Biotop - Charakteristischer Lebensraum in der Natur mit Tieren, Pflanzen und Pilzen

Bulte - Über dem Wasserspiegel zeitweise überschwemmter Moorbereiche (Hoch- und Übergangsmoore) herausragende Erhebungen. Sie sind mit Moosen

(Polytrichum, Sphagnum), Wollgräsern (Eriophorum).und/oder Moosbeeren (Oxycoccus) bewachsen.

BW – Baden-Württemberg

Canvas - Fenster; Landkarte; Anzeige; Leinwand; Kartenfenster

CSV - Comma Separated Values; einfach strukturierte Textdatei

DGFM - Deutsche Ges. für Mykologie

DGM – Digitales Gekändemodell, Gebäude und Bewuchs sind eliminiert

DGMx - Digitales Geländemodell mit x Metern Gitterweite

DHDN - Deutsches Hauptdreiecks-Netz; Bessel-Ellipsoid mit dem Zentralpunkt Rauenberg; geodätisches Bezugssystetem "Datum" Potsdam

DOM – Digitales Oberflächenmodell

EPSG - European Petroleum Survey Group Geodesy

ETRS89 / UTM (Universal transverse Mercator) - Flächengetreues KBS in der Einheit Meter, d.h. geeignet zum Messen von Strecken und Flächen kleinerer Areale, z.B. Strecken- und Flächenmessungen in Größenordnungen, die durch die topografischen Karten 1:25000, 1:50000, 1:100000 abgedeckt sind

Fazies - Aspektwechsel innerhalb gleichartiger Bestände (Dierßen 1990)

Feature-Layer (Eigenschaften-Layer) - Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer (Flächen-Layer)

Gauss-Krüger - Flächengetreues KBS in der Einheit Meter, allerdings inzwischen vielfach durch ETRS89 / UTM ersetzt worden

Geodäsie - Wissenschaft von der Vermessung der Erdoberfläche

Geografische Koordinaten - Sie beschreiben einen geografischen Punkt auf der Erdoberfläche in Grad (z.B. in Grad/Minuten/Sekunden oder Grad mit Nachkommastellen)

Georeferenzierung (Geocodierung, Verortung, Geotagging) - Einen Datensatz, z.B. ein Foto oder eine Karte, mit Koordinaten versehen

GIS – Geoinformationssystem

GNSS - Global Navigation Satellite System

Google Maps - Online-Kartendienst

von Google LLC

GPX (GPS eXchange Format) – für

Datenaustausch mit GPS-Empfängern

GRASS - Geographic Resources Analysis Support System

HTML - Hypertext Markup Language

KBS - Koordinatenbezugssystem

Koordinatenbezugssysteme - Sie bestehen immer aus der Paarung Geodätischen Bezugssystem ("Datum") und dem Koordinatensystem, getrennt durch Schrägstrich. Gebräuchliche KBS:

- DHDN / 3GK = Datum Potsdam / 3 Grad Streifensystem Gauss-Krüger

- WGS84 / Lat-Lon = WGS84-Datum / Breitengrad-Längengrad

-

ETRS89 / UTM = ETRS89-Datum / UTM-Koordinatensystem

KML (Keyhole Markup Language) - Austauschformat für Geodaten, vorgesehen für Google Earth (aber auch für GPS-Empfänger nutzbar)

KMZ - dasselbe wie KML, lediglich in komprimierter Form

Layer - Ebene

Lidar (Light Detection And Ranging) – Laser-Scan der Geländeoberfläche

LiMT – Linke Maustaste

LUBW - Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Map Canvas - Kartenfenster, also der Bereich, in dem die Karte angezeigt wird

m.ü.NN. - Meter über Normal Null

Multipolygon - Wenn die Objekte keine gemeinsame Grenze haben, wird ein Multipolygon-/Multipolylinien-/Multipunktobjekt erzeugt.

NSG, nsg - Naturschutzgebiet

ONB - Obere Naturschutzbehörde

Open Data – Für jedermann frei

nutzbar zur Verfügung gestellte Daten

OSM – OpenStreetMap

Passpunkte – Referenzpunkte beim Georeferenzieren von Karten

PflGes - Pflanzengesellschaft

Plugins - Programmerweiterungen

Projektbereich - Gesamtbereich des QGIS-Projektes im Rechner, beinhaltet das gesamte "Ordnergebäude" inklusive der Projektdateien und aller Daten; hier in der Forumsreihe ist es der Ordner \_QGIS für Pilzfreunde\ mit sämtlichen Unterordnern und Dateien. Will man ein QGIS-Projekt auf einem anderen Rechner laufen lassen, so braucht man lediglich den Projektbereich zu kopieren!

Projektdatei - Datei mit Endung .qgs, über die QGIS gestartet wird. Sie enthält die Projekteigenschaften, die Verknüpfungen zu den im Projekt enthaltenen Layern und vieles mehr. Sie enthält jedoch nicht die Daten

Projiziertes KBS - entsteht durch Kartenprojektion in die Ebene. Beispiele UTM, Gauss-Krüger. Zum Messen geeignet.

QGIS – Kostenfreies, sehr mächtiges

GIS

Pflanzengesellschaft - Spezifische Gruppe von Pflanzen mit gleichen ökolog. Ansprüchen und mit Wechselbeziehungen zueinander

ReMT – Rechte Maustaste

Rasterlayer - Layer, bestehend aus bildhaften, pixelcodierten Geodaten.

Schummerung – Pseudo-3D-Darstellung

durch Schattenwurf.

SQL - Structured Query Language, Sprache für Datenbankstrukturen

SQL-Abfrage (SQL Query) - Wird in QGIS mit Hilfe des Abfrage-Editors erzeugt

Shape, Shapefile - Datei zum Darstellen von Punkten, Linien und Polygonen (Flächen).

Tiles – Karten in Form sogenannter

„Kacheln“.

URL – ein Internet-Link oder die Adresse

einer Website.

Vektorlayer - Layer, bestehend aus vektorcodierten Geodaten, d.h. aus Punkten, Linien und Polygonen (Flächen).

UTM - Universal Transverse Mercator-Koordinatensystem, siehe ETRS89.

Vektorlayer - Layer, bestehend aus vektorcodierten Geodaten, d.h. aus Punkten, Linien und Polygonen (Flächen)

Verschneidung - Überlagerung von zwei oder mehr Layern. Das Ergebnis beinhaltet sozusagen die Gemeinsamkeiten der Eingabelayer.

WFS - Web Feature Service

WGS84 - World Geodetic System 1984. Meistbenutztes Bezugssystem für geografische Koordinaten.

WGS 84 EPSG:4326 – globales KBS, bei

GPS-Empfängern verbreitet, nicht zum Messen geeignet

WGS 84/ Pseudo-Mercator EPSG:3857 – globales

KBS für WMS-Einbindungen, nicht zum Messen geeignet

WMS (Web Map Service) –

Internet-Schnittstelle für Landkarten