Hallo Jan-Arne,

was anderes als pseudocorticola oder meliigena kann das nicht sein.

Vom Gesamteindruck her und auch, weil Du Lilatöne an den Lamellen erwähnst, wäre ich hier ebenfalls bei meliigena.

Wie schon erwähnt, die Länge der Auswüchse der Cheilos ist kein zuverlässiges Merkmal. Die sind ziemlich variabel, sicherlich auch altersbedingt und zusätzlich neigen viele Mycenas dazu, am Übergang von der Lamellenschneide zum Hutrand längere Auswüchse zu haben als in der Mitte der Lamelle. Besonders extrem ausgeprägt z.B. bei silvae-nigrae, da meint man zwei Arten vor sich zu haben, aber das nur nebenbei.

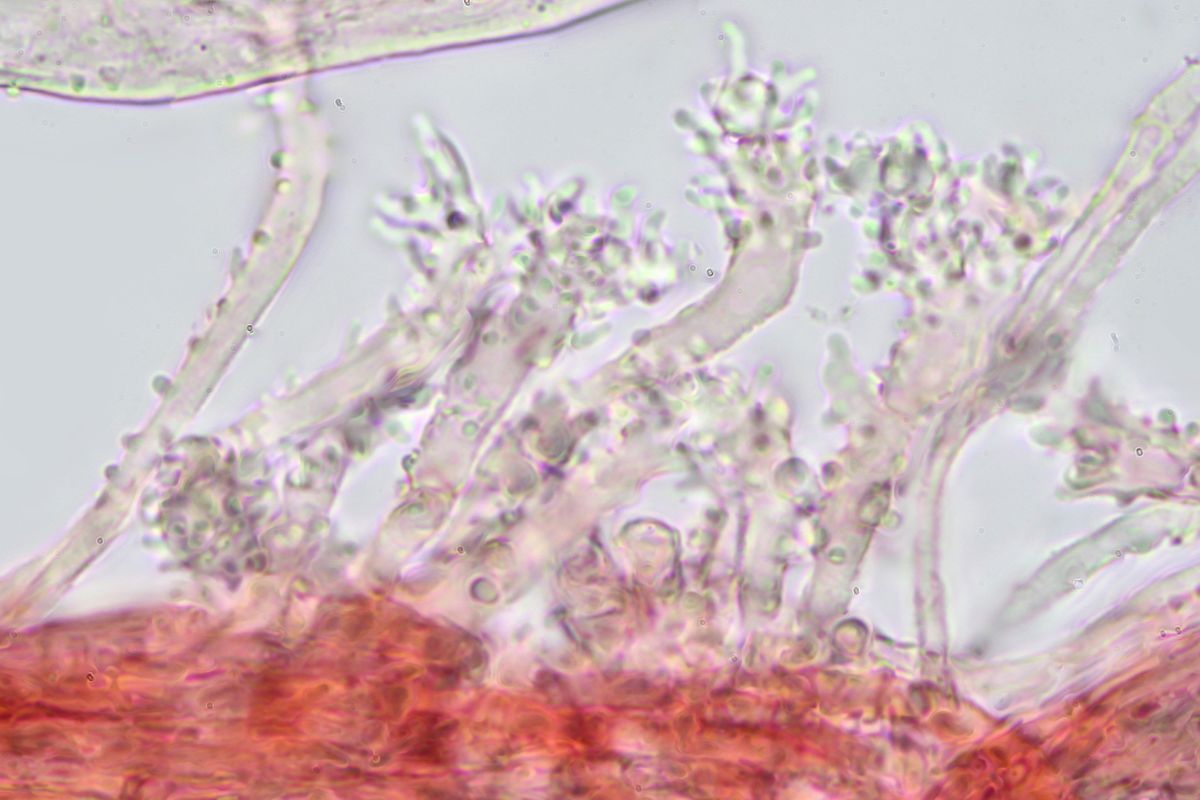

Das einzige recht zuverlässige Mikromerkmal zur Unterscheidung meliigena - pseudocorticola sind die Kaulozystiden. Dein Foto zeigt allerdings ausgerechnet eine, die eher für pseudocorticola typisch wäre. Man müsste hier schauen, wie die Mehrzahl der Kaulos aussieht, einzelne können da durchaus abweichen.

Die von meliigena sind viel langgestreckter, sehen typischerweise so aus:

Wenn solche Kaulos vorhanden sind, dann ist es endgültig eindeutig, wenn nur solche knubbeligen, kurzen, wie auf Deinem Foto zu sehen sind existieren, dann müsste es pseudocorticola sein, wobei dann aber Lilatöne seltsam wären.

Solche Rindenhelmlinge ohne typische Farbausprägung können ziemlich verzwickt sein, wie man hier ja schön sieht.

Viele Grüße,

Matthias

PS: Dein Foto der Huthaut zeigt Zellen unterhalb der eigentlichen Deckschicht, die HDS selbst besteht aus Zellen mit starken igeligen Auswüchsen, ist aber für die Bestimmung nicht entscheidend, da das bei beiden Arten so ist.