Guten Abend zusammen!

Es ist in dieser gegend noch nicht so wirklich prall, aber wenn man ein paar Kilometer rumläuft (an zwei Tagen letzte Woche so gemacht) läppern sich ein paar Funde zusammen.

Die Artenvielfalt nimmt allmählich zu, und hier und da habe ich dann sogar die Kamera gezückt.

Also nur mal zum Gucken, was momentan so im Pfälzer Wald rumsteht (unter anderem, weil ich nur ein paar Funde fotografiert habe).

Völlig durcheinander, also in alphabetischer Reihenfolge, die Beobachtungen.

Boletinus cavipes = Hohlfußröhrling

Cantharellus cibarius = Echter Pfifferling (alles voll davon. überall.):

Hier mal mit Albinofruchtkörper (auch Cantharellus cibarius

Cantharellus friesii = Samtiger Leistling

Cantharellus pallens = Bereifter Pfifferling

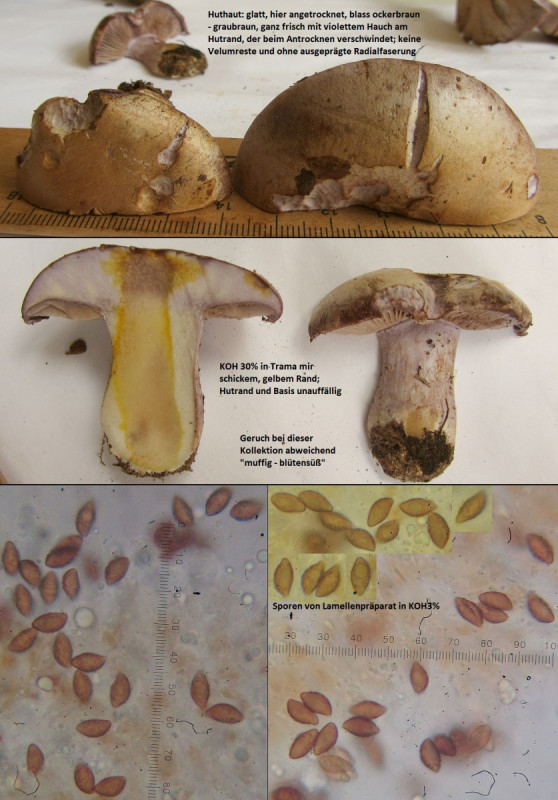

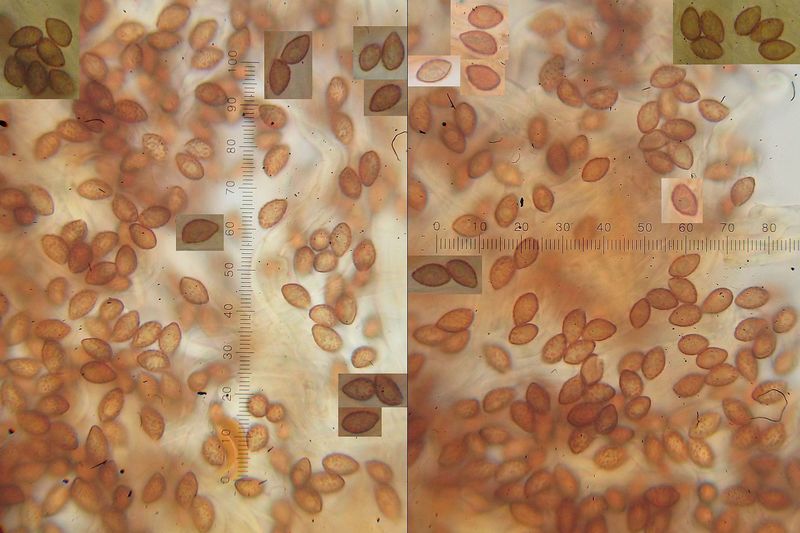

Die ersten Phlegmacien sind da! Sehen aber komisch aus, so früh im Jahr wachsend. Bei richtigem Sommerwetter verwittern die fruchtkörper offenbar etwas anders, als bei Herbstwetter.

Den einen würde ich für Cortinarius largus (Blasser Schleimkopf) halten, auf dem ersten Bild mit Wegrand - Nexe:

Den anderen würde ich mal für Cortinarius luhmannii halten, auch wenn der Fundort komisch ist (eigentlich kein kalkhaltiger Boden):

Aber auch Craterellus cornucopioides (Herbsttrompete) wächst hier auf +/- saurem Untergrund:

Schicker "Doppeldecker" bei Lactarius deterrimus (Fichtenreizker):

Einer der drei Brätlinge (Lactarius volemus s.l.):

Frische Flockis (Neoboletus erythropus):

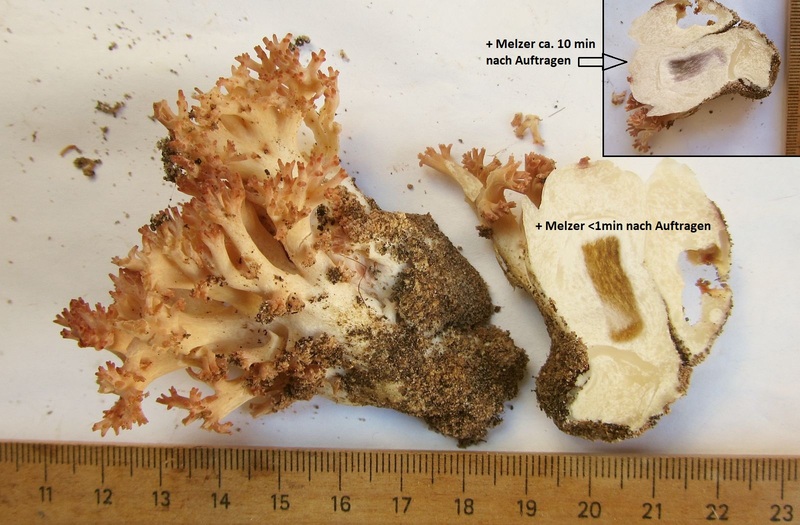

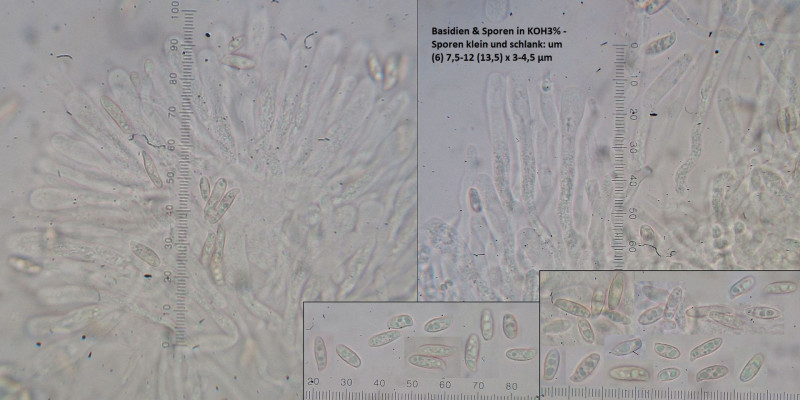

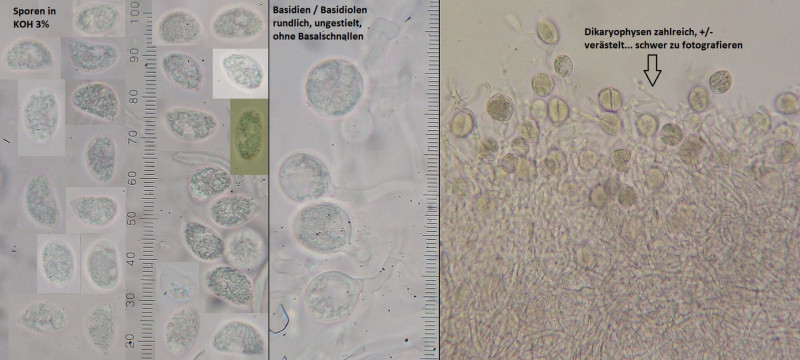

Ramaria pallidosaponaria = Gelatinöse Koralle:

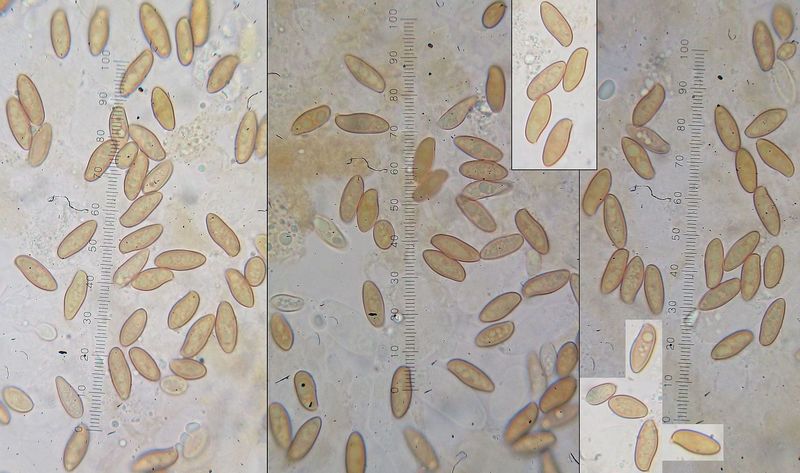

Ramaria rubripermanens = "Kleinsporiger Hahnenkamm", konnte an zwei veschiedenen Stellen beobachtet werden:

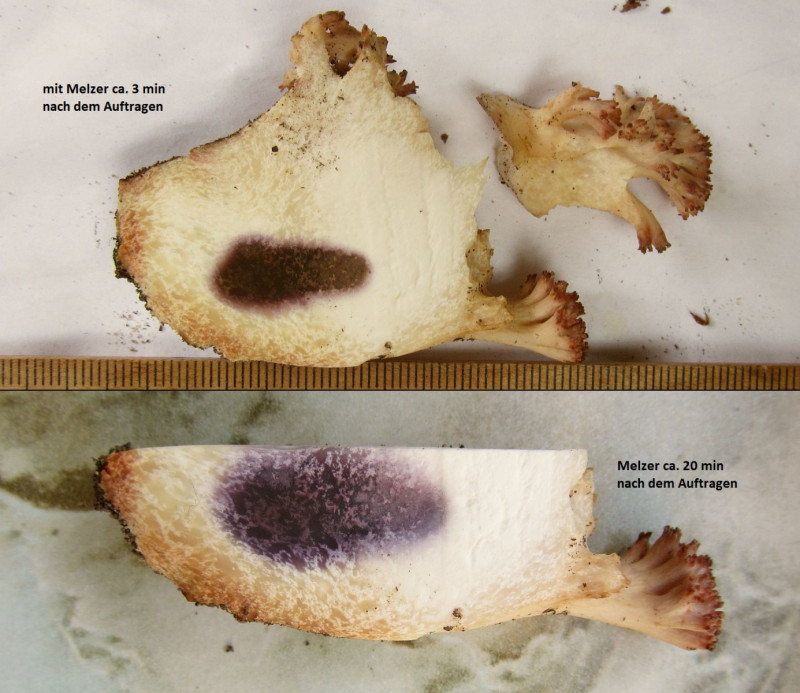

Rhodonia placenta = Rosafarbiger Saftporling:

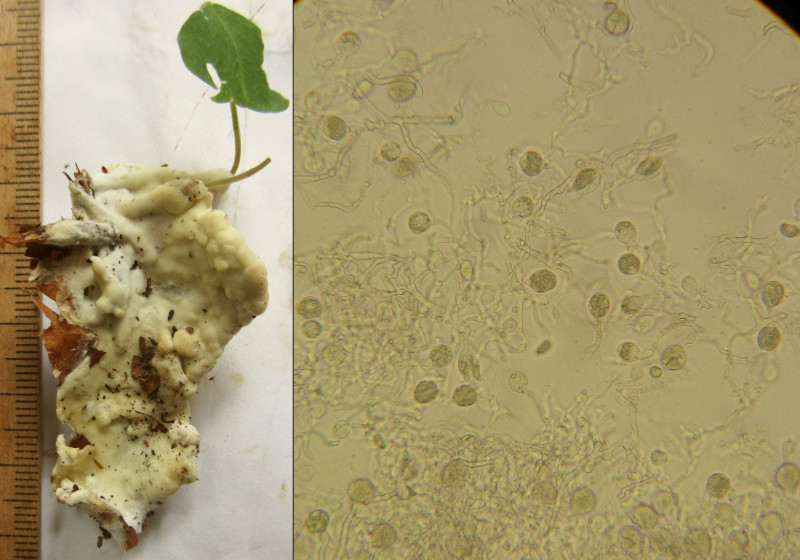

Sebacina incrustans = Erdwachskruste:

hier mit Tollkirsche, auch die gab's in Massen.

Strubbelköpfe (Strobilomyces strobilaceus) auch in größeren Trupps:

Suillellus mendax = Kurznetziger Hexenröhrling

Suillus viscidus = Grauer Lärchenröhrling:

Bin mal gespannt, ob's so weiter geht. IMmerhin gab's noch ein paar Tropfen Regen die letzten Tage...

LG; Pablo.