Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.

Gallertfleischiger Fältling

Synonyme:

- Merulius tremellosus Schrad.

- Xylomyzon tremellosum (Schrad.) Pers.

Familie: Meruliaceae

Ordnung: Polyporales

Klasse: Agaricomycetes

makroskopische Eigenschaften: Fruchtkörper sehr variabel in der Form, meistens mit deutlich abstehenden Hütchen, effus-reflex bis fast pileat, selten resupinat (dann meist bei Wuchs auf Substratoberseiten), vom Substrat gut ablösbar, Einzelhüte oft dachziegelig übereinander und nebeneinander erscheinend, manchmal (vor allem auf unregelmäßigen Oberflächen) zu seltsamen Formen und Gestalten zusammenfließend; in der Konsistenz jung und frisch fest gelatinös, vor allem an den frischen Zuwachsrändern, bald knorpelig; alt und vertrocknet hart und brüchig; Ränder frisch breit fransig bis grob gezackt, im Wachstum glasig durchscheinend und gelatinös; Hutoberseiten anfangs aus milchig –“ hyalinen, groben Fransen, die sich bald zu einer dichten, striegeligen Behaarung umwandeln; Hymenium von wachsartiger Konsistenz, in unregelmäßig anastomosierenden, groben Falten, bei manchen Kollektionen fast irregulär poroid; bisweilen überzieht das Hymenium nur die Unterseiten der Hüte, die resupinaten Fruchtkörperteile bleiben +/- glatt; Fruchtkörper im Schnitt zweischichtig mit der wachsartigen Hymenialschicht und darüber gelatinös –“ knorpeligem Kontext; farblich recht variabel von hyalin-weißlich über cremefarben, ockergelb, lachsfarben, rötlich - fleischfarben bis violett und violettbraun (im getrockneten Zustand).

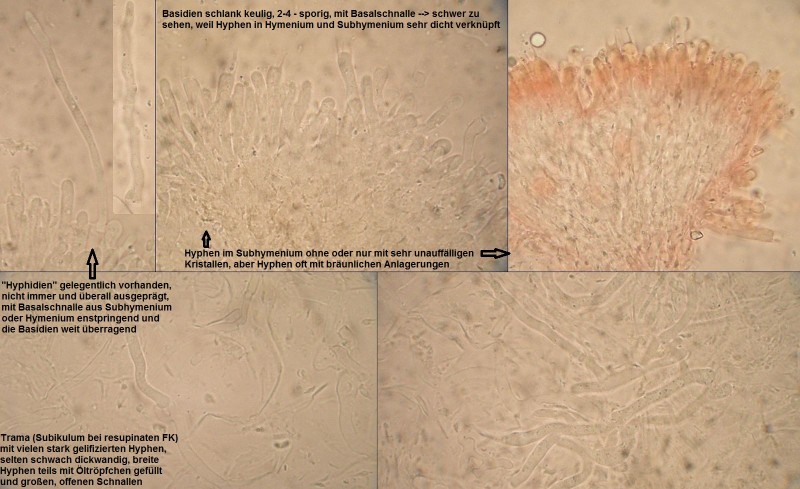

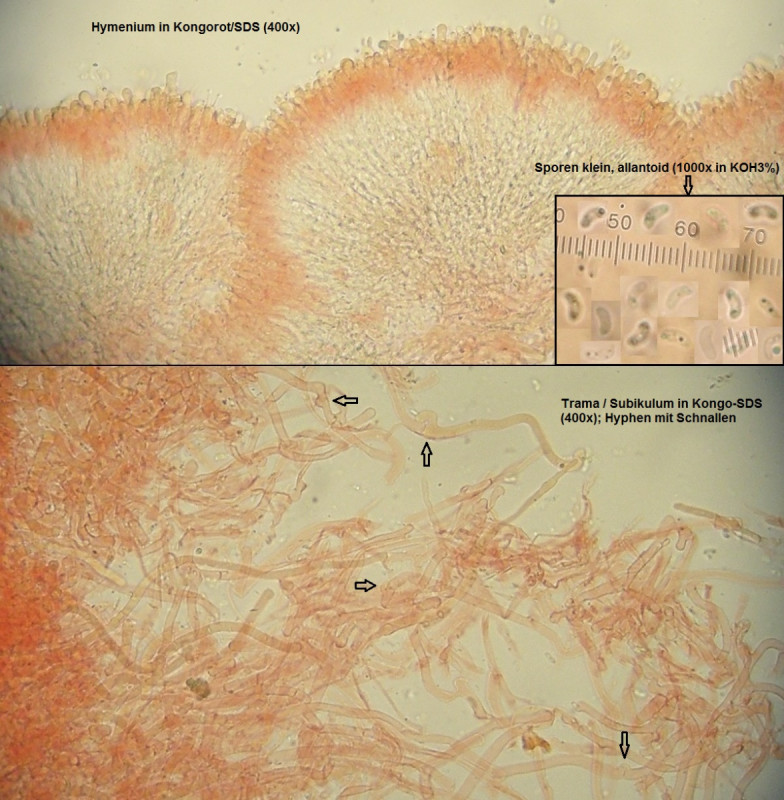

mikroskopische Eigenschaften: Hyphenstruktur monomitisch; Hyphen im Subhymenium dicht verflochten und verklebt, im Fleisch locker verknüpft, Hyphen vor allem im Fleisch (Hutfleisch oder –žSubikulum–œ bei resupinaten Wuchsformen) stark gelifiziert, dazwischen mit breiten, oleiferen Hyphen (mit Inhalt aus Öltröpfchen) mit großen, offenen Schnallen; Basidien in dichter Palisade, schlank keulig, mit Basalschnalle (Schnallen in Hymenium und Subhymenium schwer zu beobachten), im Hymenium gelegentlich mit herausragenden Leptozystiden / Hyphidien (diese sollen auch bisweilen inkrustiert sein, selbst so noch nicht beobachtet); Sporen um 3,5-5 x 1,2-1,8 µm (eigene Messungen) , allantoid, dünnwandig, inamyloid, glatt, vital oft mit Inhalt aus zwei SBs (Spore-Bodies) im Bereich der Pole

Vorkommen: Die Art ist in ganz Deutschland (und Europa) überall verbreitet und häufig, ohne besondere Ansprüche an Boden- oder Waldtypen. Meistens bewohnt der Pilz dickeres, totes Laubholz wie liegende Stämme, Baumstümpfe oder dicke Äste. Bevorzugt wird Substrat mit Bodenkontakt, seltener wird auch Totholz –žim Luftraum–œ besiedelt, oder auch dünnere Äste. Funde an Nadelholz sind durchaus möglich, wenn auch eher ungewöhnlich.

Vor allem bodennah wachsende Fruchtkörper gehen gerne auf Detritus um das eigentliche Substrat über, umwachsen dabei Moose, Gräser, Laub und Zweige.

Bilder (anklicken für volle Auflösung):

An Pinus sylvestris (Waldkiefer):

Alt und angetrocknet:

Mikros:

Verwechslungen: Die Art lässt sich normalerweise schon makroskopisch im Feld gut erkennen und sicher bestimmen. Einzig sehr junge, stark verwitterte und / oder resupinat wachsende Kollektionen können kritisch sein.

Effus –“ reflex oder pileat wachsende Kollektionen können eventuell mit Arten mit ähnlicher Wuchsweise verwechselt werden, wie Byssomerulius corium (Gemeiner Lederfältling) oder >Cylindrobasidium laeve (Ablösender Rindenpilz)< , die aber beide eine andere Konsistenz und ein weniger grob faltiges Sporenlager haben. Natürlich sind auch die mikroskopischen Unterschiede deutlich.

Ablösende Ränder und damit ein annähernd effus –“ reflexes Wachstum können wohl auch Fruchtkörper von Phlebia albida (Weißlicher Kammpilz) entwickeln, doch diese Art hat neben der ganz anderen Sporenform und Sporengröße meist eher ein warziges als faltiges Hymenophor, jedenfalls nie so ausgeprägt wie Phlebia tremellosa.

Untypisch gefärbte Kollektionen von >Phlebia radiata (Orangeroter Kammpilz)< können entfernt ähnlich sehen, vor allem wenn man eingetrocknete Fruchtkörper vergleicht. Im Zweifel kann man Phlebia radiata an der etwas anderen Sporenform und den breiten, im Hymenium und Subhymenium eingebetteten Zystiden unterscheiden.

Bei älteren Kollektionen von Phlebia centrifuga (Heidelbeerfarbiger Kammpilz) besteht ein ähnliches Problem, hier helfen die viel größeren Sporen von Phlebia centrifuga für eine sichere Trennung.

Gelegentlich können Porlinge mit daedaloidem oder labyrinthischem Fruchtlager ein Anlass zur verwechslung sein, also Arten wie zB Abortiporus biennis (Rötender Saftwirrling), Cerrena unicolor (Aschgrauer Wirrling) oder Climacocystis borealis (Nordischer Schwammporling), die sollten aber durch die dickeren Fruchtkörper, Konsistenz des Fleisches und Haptik der Fruchtschicht unschwer zu unterscheiden sein.

Anmerkungen: Die Verwandschaftsbeziehungen sind bei vielen corticoiden Pilzen teilweise etwas nebulös. Das betrifft mitunter nicht nur die Gattungszugehörigkeit, sondern auch Familien und Ordnungen. –žCorticoide Pilze–œ sind alles andere als eine einheitliche Gruppe, sondern gehören zu recht verschiedenen Ordnungen und Familien. Durch detaillierte morphologische Betrachtungen, Kulturversuche und genetische Untersuchungen entwickelt sich unser Verständnis dieser Verwandschaftsbeziehungen immer weiter. Das mag auf den ersten Blick verwirrend sein, spiegelt aber im grunde vor allem wieder, daß wir als Betrachter dieser Organismen unser Verständnis immer weiter entwickeln und dabei zu neuen Erkenntnissen kommen.

Die einzelnen Arten bleiben aber weitestgehend die Gleichen. Nur unsere Sichtweise dazu verändert sich. Bezogen auf den Gallertfleischigen Fältling ist es also nicht so wichtig, ob man ihn als Merulius oder als Phlebia einordnet (letzteres wäre der aktuelle Stand); es ist ja immer noch der selbe Pilz.