N'Abend!

Ich hatte es ja angedroht. Noch mehr Gartenröhrlinge.

Nach den ersten, relativ stimmigen Kollektionen nun ein paar Funde, die eben nicht mehr so einfach einzuordnen sind.

Den Anfang der Riege macht "Kollektion 5", der ich auch vorerst keine Artbezeichnung zuweisen werde.

Wichtig: Die besteht aus nur zwei Fruchtkörpern, die potentiell eben noch nicht ausgereift waren. Und: Die beiden fruchtkörper fanden sich in unmittelbarer Nähe zu den Fruchtkörpern von Kollektion 4, nur etwa einen bis zwei Meter entfernt.

Also natürlich das gleiche Funddatum (04.08.2017), Mannheimer Hauptfriedhof, mit Esskastanie als Mykorrhizapartner und vergesellschaftet mit Hortiboletus engelii (Kollektion 4 im Startbeitrag).

Mitgenommen natürlich weil eben makroskopisch doch deutlich anders als alle Fruchtkörper der oben vorgestellten engelii - Kollektion.

Sieht nebeneinandergelegt so aus:

Im Einzelnen so:

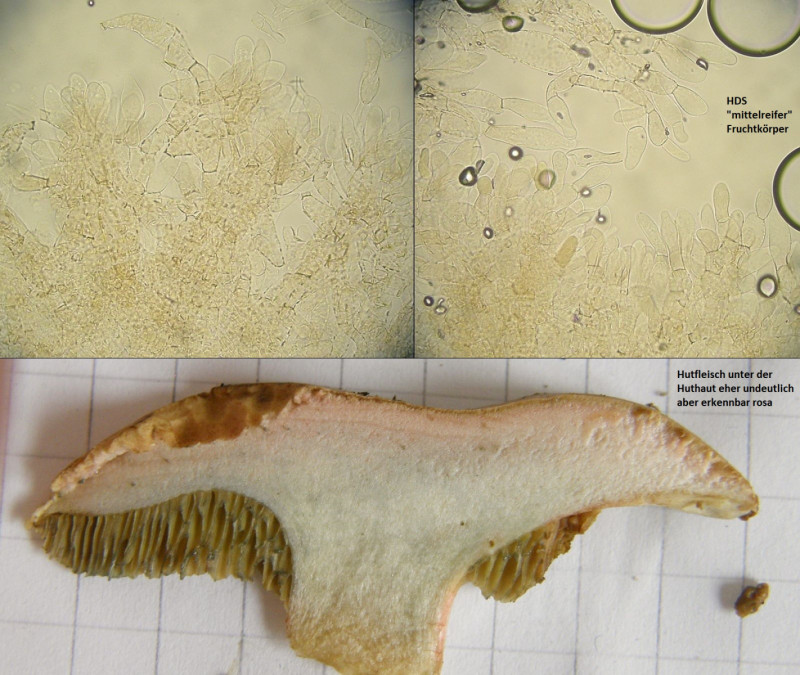

Man beachte auch den "zweifarbigen" Hut mit dunkler (ziemlich glatter!) Mitte und starken Aufhellungen zum Rand hin. Das rosaliche Verfärben des Hutfleisches unter der Huthaut war eher undeutlich, aber vorhanden, im "Nachschnitt" zuhause mit "Studiolicht" und Weißabgleich sieht man es besser:

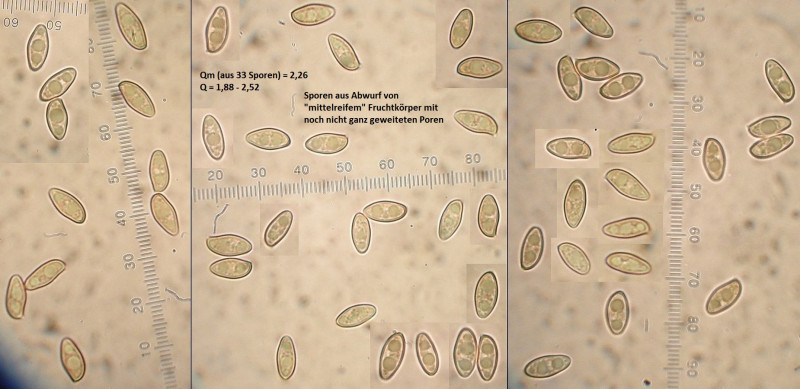

Sporen:

...die sind schon weit weg von den "normalen" Q-werten von H. bubalinus, auch wenn die Kollektion makroskopisch einen sehr starken bubalinus-Eindruck erweckt.

Aber hier muss man sicher auch berücksichtigen, daß der untersuchte Fruchtkörper vermutlich eben noch nicht reif war.

Also wie an anderen stellen schon vielfach erwähnt, das Röhrlingssporen-Problem: Erst mit Vollreife des Fruchtkörpers erreichen die Sporen ihre volle Länge (Breite ist dagegen jung wie alt recht konstant). Wenn also ein Fruchtkörper zu früh vom mycel getrennt, wird auch gerade ein Abwurf generell eher zu kurze Sporen hervorbringen.

Ob das aber auch bei einem jungen bubalinus so kurz sein darf? Zweifel...

Zumal da ja die unmittelbare Vergesellschaftung mit eindeutigen H. engelii ist.

Kollektion 6 wäre dann die letzte vom legendären "Gartenröhrlingstag" am 04.08.2017 auf dem Monnemer Hauptfriedhof.

Es ist zugleich die üppigste und schönste Kollektion. Der Standort ist auch interessant.

Die naheliegendsten in Frage kommenden Mykorrhizapartner wären Kiefer und Eibe. Drumrum stehen aber auch einige Exoten, sowie dieser größere Baum rechts im Hintergrund, den ich nicht einordnen kann. Vielleicht hat noch jemand eine Idee zu, vom Habitus erinnert er (siehe obiges Bild) an eine Pappel.

Die Rinde sieht so aus:

Und die Blätter so:

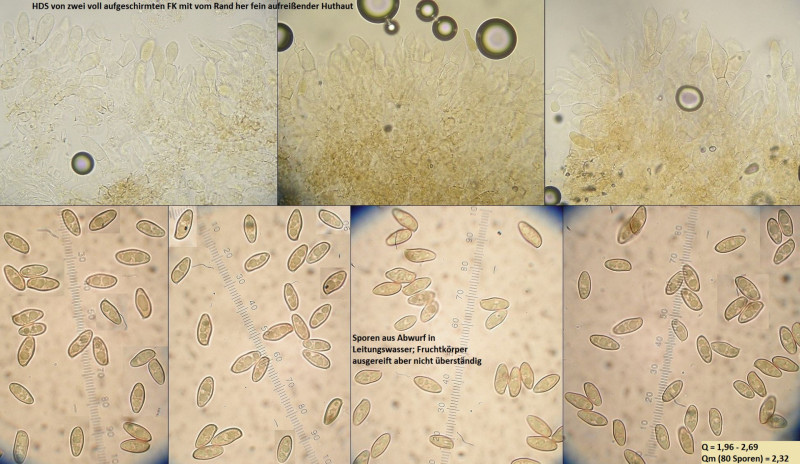

Die Pilze sind recht variabel, die Hüte teils mit recht deutlichen Rottönen in der Kollektion, mit rosa färbendem Hutfleisch unter der Huthaut (nicht bei allen fruchtkörpern deutlich), stark blauend, stark längsstreifige Stiele, Hüte in der Mitte recht glatt aber nicht so deutlich zweifarbig, wie bei manchen glasklaren bubalinus - Kollektionen zu sehen.

Sporenquotient ist hier natürlich wieder viel zu niedrig für bubalinus, zumindest wenn man sich nach den gängigen Literaturwerten richten wöllte.

Notiert habe ich "Fruchtkörper ausgereift aber nicht überreif"; blöd nur, daß ich nicht mehr weiß, von welchem der Fruchtkörper auf dem Bild der Abwurf stammt.

Aber: Weil da schon einige Sporen mit einem Quotienten von 2,5 oder höher dabei waren, würde ich den zusammen mit den weiteren, makroskopischen merkmalen schon recht zuversichtlich als Hortiboletus bubalinus einordnen wollen.

Denn momentan vermute ich eher, daß Hortiboletus engelii einen Quotienten von mehr als 2,5 nicht mal als extremwert bei einzelnen Sporen kaum zustande bringt.

Jedenfalls: Da hätten wir mal zwei solche Kollektionen, wo sich makroskopische Merkmale und Sporenquotient zumindest nach gängiger Literatur bestimmungstechnisch widersprechen.

LG, Pablo.