Hallo miteinander!

Vor zwei Jahren hatte ich mir einige Kollektionen von Filzröhrlingen angeguckt. Oder genauer gesagt: Von Gartenröhrlingen, also das, was heute die Gattung "Hortiboletus" bildet.

In erster Linie ging es mir darum, die Unterscheidung zwischen Hortiboletus bubalinus (Blassgelbbrauner Filzröhrling) und Hortiboletus engelii (Eichenfilzröhrling) besser zu verstehen.

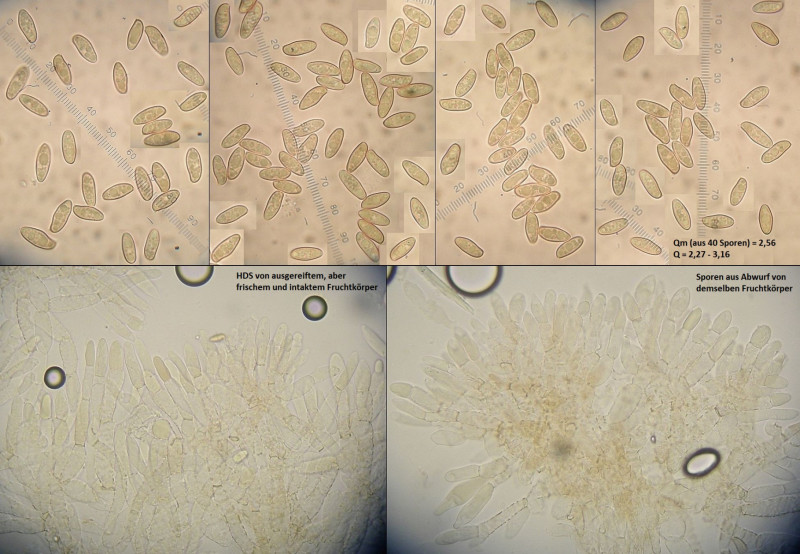

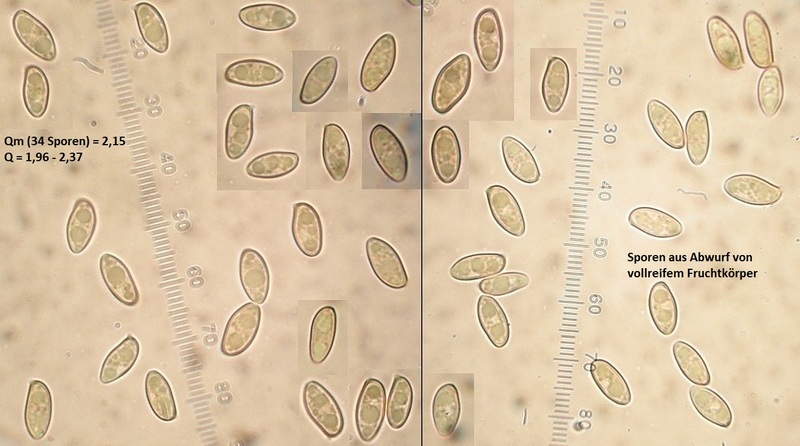

Literatur macht es sich da wie so oft recht einfach: Man messe ein paar Sporen aus; wenn der Qm (mittlerer Sporenquotient) über 2,7 liegt, ist es Hortiboletus bubalinus, wenn er darunter liegt, ist es Hortiboletus engelii.

Klappt natürlich in der Praxis nicht. Oder jedenfalls: Bei mir nicht, bzw. bei meinen Funden. Zumindest nicht mit diesem Grenzwert (2,7).

Eine Kollektion mit einem Qm über 2,7 hatte ich bislang keine einzige (konnte aber in 2018 und bisher in diesem Jahr nicht weiter suchen, weil's hier keine Gartenröhrlinge in vernünftigen Kollektionen mehr gibt).

Aber Hortiboletus bubalinus war dennoch dabei, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.

Nimmt man sich die Originalbeschreibung mal vor, ist es auch rätselhaft, wie spätere Schlüssel zu diesem Schlüsselwert kommen. Oolbekkink jedenfalls gibt in der Erstbeschreibung von Boletus bubalinus folgende Werte an: Q = 2,7 +/- 0,2 (2,2-3,4)

Das erscheint erstmal relativ mager, es ist nicht ersichtlich, aus wie vielen untesuchten Kollektionen sich diese Zahlen zusammensetzen. Der Spielraum (2,2-3,4) ist alelrdings beachtlich, und auch der Qm schwankt nach dieser Angabe zwischen 2,5 und 2,9.

Damit wären die zwei folgenden Kollektionen zwar am unteren Rand, aber eben durchaus noch im Rahmen dessen, was lt. Originalbeschreibung möglich ist.

Zumal die weiteren Merkmale einfach zu gut passen, also Struktur der Hutoberfläche, Farben, Farbverläufe der Fasern am Stiel, Verfärbungsmuster, fehlende karottenrote Punkte in der Stielbasis.

Alors, demnach im folgenden zwei Kollektionen, die ich trotz Qm < 2,7 für Hortiboletus bubalinus halte.

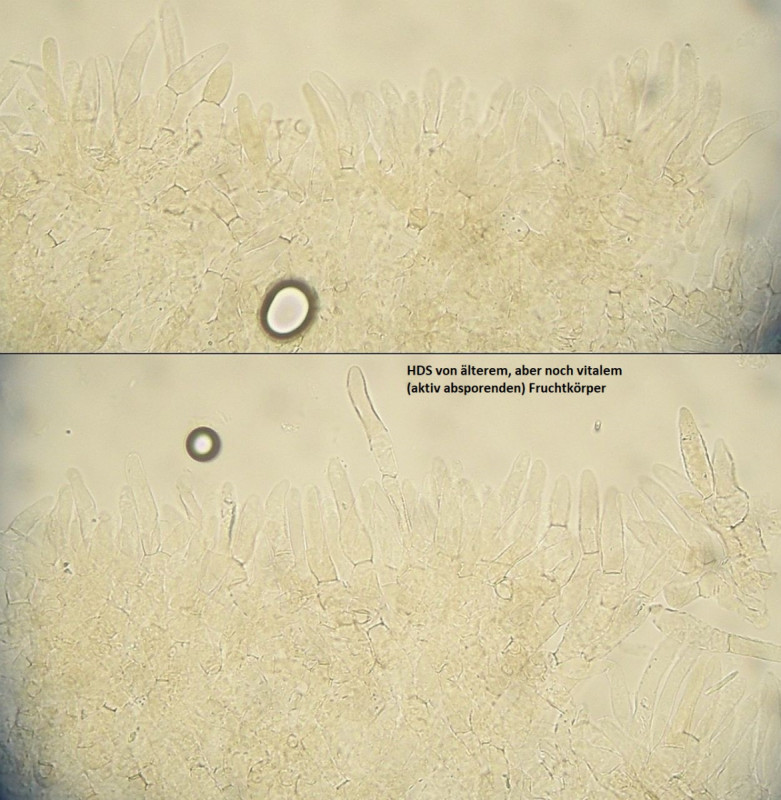

Kollektion 1 stammt aus der Viernheimer Heide, auf sandigem Boden bei Eichen und Rotbuchen, nicht allzu trockener Standort, weil verdichteter Boden (am Parkplatzrand) und kleiner See in der Nähe. Gefunden am 08.08.2017.

Kollektion 2 stammt aus der Umgebung des NSG Hirschacker, ebenfalls auf sandigem, aber noch trockenerem Boden. Potentielle Mykorrhizapartner in der Umgebung: Birke, Kiefer, Rotbuche, Hainbuche.

Die Fruchtkörper dieser Kollektion sind deutlich älter, weisen aber auch deutlichere rötliche Töne am Hut auf.

Gefunden am 04.10.2017

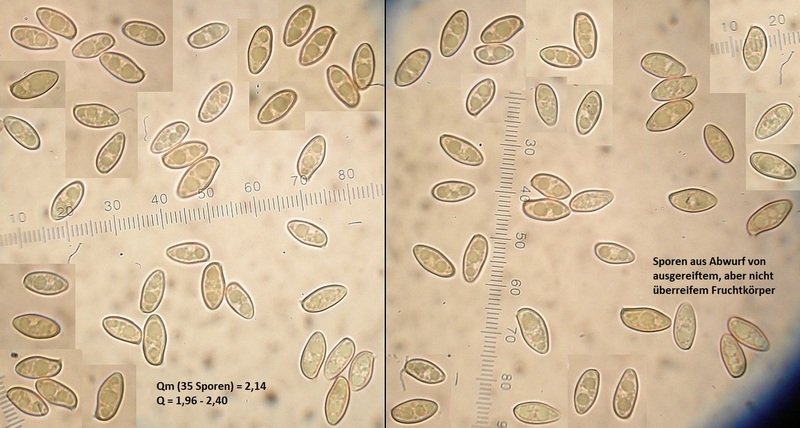

Im Vergleich dazu noch zwei Kollektionen, die für mich sehr deutliche Hortiboletus engelii sind. Man achte auch auf den deutlich anderen Sporenquotienten, der Unterschied ist schon ohne Messungen beim ersten Blick durchs Okular erkennbar. Da kommen später allerdings noch Fälle, wo es längst nicht so eindeutig ist.

Auch die Huthaut sieht etwas anders aus, aber das ist womöglich noch diffuser und benötigt noch mehr Übung in der Einschätzung.

Kollektion 3 stammt vom Mannheimer Hauptfriedhof, Mykorrhizapartner: Linde, Birke oder Eibe. Gefunden am 04.08.2017; die feruchtkörper sind zwar schon älter und teils etwas angeschimmelt, gaben aber noch einen ordentlichen Sporenabwurf ab. Hier wäre das recht deutliche Blauen zu beachten bei gleichzeitigem Fehlen von roten Pünktchen in der Stielbasis. Die Kollektion ist insgesamt ziemlich hell, aber ich könnte mir vorstellen, daß die jungen fruchtkörper zumindest bei den Hutfarben dunkler und vielleicht auch ein wenig rötilch waren.

Kollektion 4 stammt ebenfalls vom Mannheimer Hauptfriedhof, Standort unter einer Esskastanie (kommt auch nix anderes als Mykorrhizapartner in Frage), gefunden ebenfalls am 04.08.2017.

Diese Fruchtkörper blauen teilweise gar nicht, haben dafür schön ausgeprägte karottenrote Pünktchen in der Stielbasis.

Soweit, so gut. Das also mal als einigermaßen typische (auch mikroskopisch typische) Kollektionen; 1+2 = Hortiboletus bubalinus, 3+4 = Hortiboletus engelii.

Meint ihr, das kommt so weit hin?

Oder könnte ich hier schon Fehler gemacht haben?

PS.: Alle Bilder zum Anklicken, Öffnen in neuem Fenster ---> dann groß!

LG; Pablo.