Hallo zusammen,

angespornt vom letzen Fund einer (wohl) Opegrapha demutata habe ich mich an eine Flechte aus dem Urlaub gemacht.

In einer Burgruine in Nordhessen habe ich innerhalb des Gemäuers (wohl meist bis dauerschattig) eine etwas unter Handtellergroße graue sehr in den Stein eingesunkene Flechte mit lirelliformen Apothecien gefunden die überwiegend sternförmig gruppiert waren. Ich habe eine ganz kleine Probe mitgenommen, in der Hoffnung sie irgendwann einmal bestimmen zu können. Mein Versuch möchte ich mit euch teilen. Wie immer hoffe ich auf Feedback (und schiele mal freundlich zu KaMaMa - aber auch allen anderen Flechtenbegeisterten)!

Ich sehe eine vorwiegend endolithisch wachsende Krustenflechte mit lirelliformen schwarzen Ap die das Lager überragen. Ich bin mir bei der Ansprache des Steins nicht sicher. In der Gegend findet sich hauptsächlich Kalkstein. Das muss aber nicht heißen das dieser dort in der Burg verbaut wurde.

Chemie (an sehr kleinen Stücken) C-, K-?, KC wie K, P-.

Sporen sind 4 Zellig/3-Septiert mit 12.7-13.9 x 3.4-3.8 µm Größe.

Ap. Länge 415 µm (min-max 288-598) (Ende zu Ende ohne ggf. Krümmung mit einzubeziehen)

Ap. Breite 136 µm (min-max 103-160)

Nach Italic und Wirth (1994) komme ich zu Arthonia calcarea. Bzw. Opegrapha calcarea bei Wirth.

Könnt ihr das nachvollziehen?

Vielen Dank

Peter

(1) Flechtenlager mit vielen lirelliformen Apothecien. Darum einige weitere vor dem Hintergrund einer weiteren staubig gelben, weitgehend soridiös aufgelösten Flechte.

(2) Übersichtsaufnahme des Lagers.

(3) Detail. Die Apothecien stehen etwas über, der Thallus sinkt überwiegend zwischen kleine Steinchen (Quartz?) ein.

(4A) An Teilen dieses Fragments lief die Chemie

(4B) Weitere Fragmente (hier nicht verwendet). Ich wollte eigentlich nur ein Fragment in Größe 4A entnehmen. Der Stein ist so mürbe gewesen, dass sobald ich ihn mit der Taschenmesserspitze berührt habe diese 3 Fragmente abgeplatzt sind. Manche Flechten begünstigen Verwitterung.

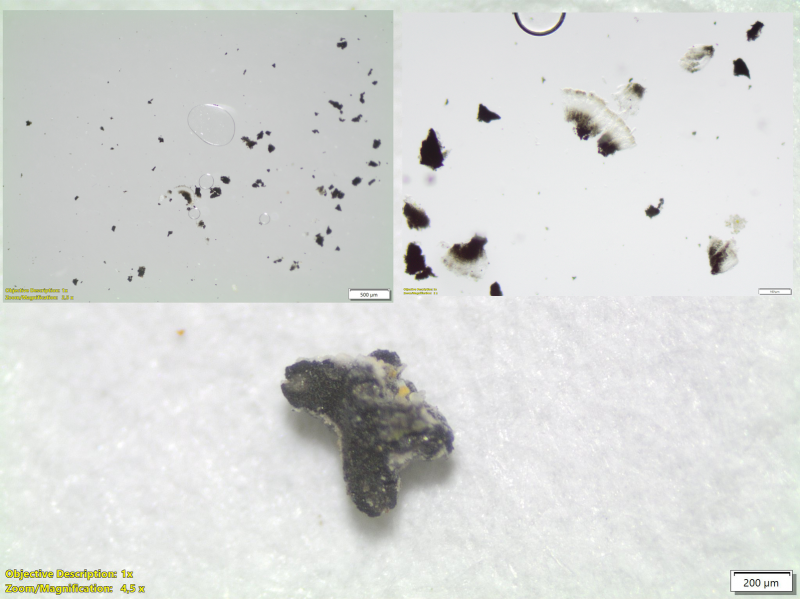

(4C) Vorwiegend habe ich auf diesem Brösel gearbeitet der sich noch im Tütchen fand. Dieser wurde in Wasser unter einem Deckglas zerrieben.

Oben links noch unter dem Stereomikroskop, oben rechts ein erster Blick durchs Mikroskop.

(5) Die Probe war immer noch recht körnig, also wurde ein gutes Fragment mit einer Präpariernadel (Akupunkturnadel) auf einen neuen OT abgeschoben.

Das Hymenium ist farblos. Das Excipulum wohl geschlossen pigmentiert (auch unter dem Subhymenium der Bruchstücken ist Pigment). Die Asci sind sehr dicht gepackt. Sehen interessant aus.

(6) Wie die Sporen nun aussehen ist mit noch ein Rätsel.

(7A) Nach Zugabe von KOH Keine Farbreaktion, es entpackt sich aber zur Freude ein Ascus.

(7B) Ich sehe 3-fach septierte Sporen, keulig. Mit etwa 12.7-13.9 x 3.4-3.8 µm Größe, eingeschränkt beurteilbar da ich nur 3-4 Sporen messen konnte.

(8A) Nach Zugabe von J färbt sich das gesamte Hymenium, zumindest die Paraphysen.

(8B) Detail zu 8A

(9) Photobiont ist Threntepohlia sp. (Grünalge mit organgenem Pigment)