Hallo Pilzfreunde!

Die letzten zwei Wochen hat das Wetter sich gedreht und es regnet immer wieder.

Beim Gang durch den Wald lassen sich zu meiner Freude immer mehr Pilze finden.

Es tut so gut, dass es nicht mehr bei jedem Schritt im Wald untern den Füßen knischt und staubt.

Ich konnte etliches Neues entdecken und freue mich über die schönen Formen und Farben der Funde!

Ob ich mit meinen Bestimmungen richtig liege, wird mir hoffentlich der eine oder andere von euch verraten, allerdings habe ich ein relativ gutes Gefühl.

Hoffentlich verstoße ich hier nicht gegen die gute Sitte, Pilze einzeln anzufragen.

Da ich die Pilze aber schon bestimmt habe, und auch hoffe richtig zu liegen, stelle ich meine Funde mal so ein.

Die beiden Waldstücke, in denen ich unterwegs war, bestehen aus Laubwald mit hohem Rotbucheanteil, mit Eichen, Ahorn, Eschen, Kirsche etc., mit stellenweise eingestreuten Nadelhainen aus Fichten, Kiefern und Douglasien.

Bild 0 Schon naht der Herbst

Mein besonderes Interesse diesmal galt den Röhrlingen; die Ausbeute war allerdings gering.

Ich konnte nur zwei unterschiedliche Rotfußröhrings-Arten finden:

PILZ 1

Die eine Sorte zeigt rotes Stielfleisch und blaut nicht, weder im Querschnitt, noch an den gedrückten, groben Röhren.

Ich vermute Xerocomellus chrysenteron, den Gemeinen Rotfußröhrling.

Bild 1a Röhring am Fundort (Waldweg) mit rötlichen Rissen im Hutfilz

Bild 1b Querschnitt im Wald (überbelichtet). Der Stiel zeigt im Inneren die gleiche Färbung wie außen

Bild 1c Querschnitt (zuhause im Tageslicht)

PILZ 2:

An den gleichen Fundstellen ein sehr ähnlicher Pilz, der sich in Schnitt anders verhält.

Er blaut langsam im Stiel (entfärbt sich allerdings wieder nach einer Weile) und an den gedrückten Röhren.

Die Röhren sind etwas feiner als beim ersten Fund und laufen den Stiel etwas herab.

Es könnte sich um Xerocomellus cisalpinus, den Starkblauenden Rotfußröhrling handeln:

Bild 2a Pilz am Fundort

Bild 2b Blauende Röhren

Bild 2c Stiel

Bild 2d Querschnitt etliche Minuten später - spätes Blauen im sonst gelben Stielfleisch

Das war's denn auch schon mit Röhrlingen...

Andere Pilze gab's auch, und die sind ja nicht minder interessant und hübsch anzusehen:

PILZ 3

So z.B. eine schön blaugrüne Anamorphe mit weißem Rand, die gerade überall auf den liegenden Hölzern auftritt - eine sicher ohne Mikroskopie sehr verwegene Zuordnung: vielleicht eine Penicilliumart oder Anamorphe von Trichoderma spec (Dank an Beli für den Vorschlag)?

Ich werde mir das noch genauer anschauen!

Bild 3 Blaugrüne Anamorphe

PILZ 4:

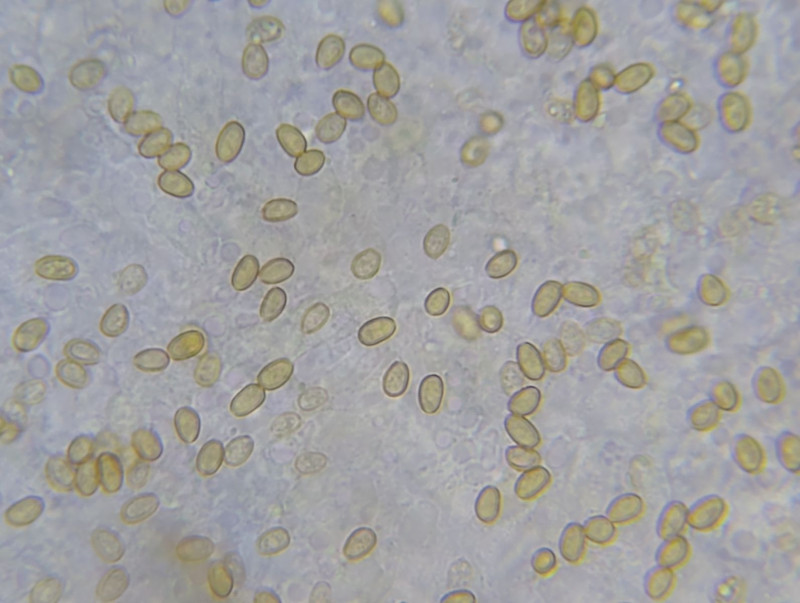

Ein lachsroter Lamellenpilz mit weißlichem Sporenabwurf und dickwandigen, stacheligen, Kugelsporen mit Durchmesser 8-10µm.

Weit stehende, sich verzeigende, rosa Lamellen!

Ich vergleiche hier mit Laccaria (laccata var.) pallidifolia / tetraspora, dem Rötlichen Blassblättrigen Lacktrichterling (Danke Pablo für die Richtigstellung!).

Ein sehr schönes Pilzchen, bei dem mir besonders die Sporen gut gefallen haben.

Bild 4a Pilz am Fundort (Waldweg)

Bild 4b Pilz von unten (ja, das muss sein, ich weiß)

Bild 4c Stachelige Sporen in Wasser (Durchmesser um 9µm)

PILZ 5:

Tintlingesverwandte gibt es etliche, hier meine ich das Hasenpfötchen gefunden zu haben, Coprinopsis lagopus.

Bild 5a Fundstelle mit Tintlingsverwandten

Bild 5b Pilz vor dem Aufspannen des Schirmes

Dieser Pilz ist sehr fotogen, dem wird meine geringe Kunst leider gerecht!

Bild 5c Voll entfaltete Schirme, transparent, nicht zerfliesend

PILZ 6:

Etwas, was ich schon einmal gefunden hatte und damals als Gelbstieligen Dachpilz einsortieren konnte, meine ich auch hier zu sehen:

Pluteus romellii - ein Pilz mit radialfasrigem Hut, hellen, freistehenden Lamellen, gelbem, verdrehtem Stiel, bräunliche Sporen am liegendem Holz.

Bild 6a Gelber Pilz in Bildmitte - leider unscharf

Bild 6b Pilz von oben

Bild 6c Pilz von unten mit freien Lamellen gelbem, verdrehtem Stiel

PILZ 7:

Ein sehr farbenfreudiger, merullioder Pilz in Höhlungen eines Kiefernstumpfes fällt mir schon von weitem auf.

Das könnte gut Leucogyrophana mollusca, der Orangene Kiefernfältling sein, auf jeden Fall auch ein Erstfund für mich.

Bild 7a Dottergelb/orangener Pilz mit weiß-fasrigem Hof

Bild 7b Gefältelte Fruchtschicht, fasriger Außenbereich (Wachstumszone)

PILZ 8

Auf die Krause Glucke, Sparassis crispa, stoße ich gerade häufig.

Mal blass, im dunklen Wald, mal fast dottergelb auf einer kleinen Lichtung.

Die sollen ja richtig lecker sein. Nächstes Mal wandert sowas in den Korb und wird probiert!

Bild 8a

Bild 8b

PILZ 9:

Die folgenden pittoresken, flockenstieligen Pilzchen wuchsen mitten auf dem Waldweg; echte Schönheiten!

Die Pilzchen traten tw. verwachsen-büschelig auf.

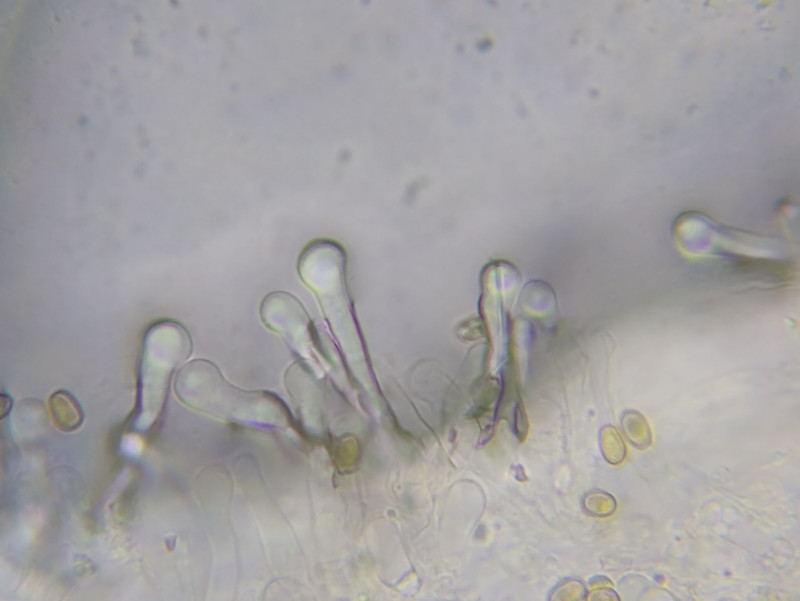

Sporenabwurf zimtbraun; Sporen braun, dickwandig, mit Keimporus; Größe um 5,5 x 3,5-4 µm.

Cheilozystiden kopfig, Stiel von Basis sich keulig verbreiternd bis Köpfchen.

Ringzone am Stiel faserig, sporenbelegt.

Gelbliche Pleurozystiden, die bei Pholiota auftreten sollen, konnte ich aber nicht entdecken.

Pholiota gummosa, der Gummischüppling, sollte hier passen.

Worauf der blöde Name Gummischüppling beruht, verstehe ich nicht.

Bild 9a

Bild 9b

Bild 9c

Bild 9d Sporenabwurf

Bild 9e Braune Sporen mit Keimporus

Bild 9f Kopfige Cheilozystiden in Luftblase, deshalb durch Totalreflexion schöner Kontrast

PILZ 10:

Der folgende Fund gefliel mir am besten:

Ein hygrophaner, dunkelbrauner Pilz mit orangenem Zentrum in der Hutmitte eines sehr fasrigen Hutes, Velumreste am Hutrand.

Dunkle, marmorierte Lamellen; im Kontrast dazu helle Lamellenschneiden.

Leider sehr zerbrechlich.

Der Sporenabwurf war schwarz, zumindest sehr sehr dunkelbraun.

Die Sporen selbst sind in etwa zitronenförmig, dickwandig, braun mit Keimporus und messen um 9,5 x 6 µm.

Die Sporenoberfläche ist warzig ornamntiert.

Es lassen sich inkrustierte Zystiden und Hyphen finden.

Schnallen waren nicht zu finden, weder in den Lamellen, noch in der Huthaut.

Ich halte den Pilz nach meiner Recherche für den Tränenden Saumpilz, Lacrymaria lacrymabunda, den Tränenwunden.

Bild 10a: Voll entwickelte Pilze, untersucht habe ich allerdings den folgenden Fruchtkörper (10b), der der hoffentlich gleichen Art angehören sollte:

Bild 10b Fasriger Hutoberfläche, etwas kleineres und trockeneres Exemplar

Bild 10b Marmorierte, angewachsene Lamellen

Bild 10c Mitbringsel

Bild 10d Cheilozystiden in Kongorot

Bild 10e Warzige, dunkelbraune Sporen mit Keimporus

Damit ich hier eure Geduld nicht zu sehr überstrapaziere, muss ich irgendwann aufhören, obwohl ich noch viele mehr finden konnte...

Ich bin ganz happy über die vielen Funde und bin mal gespannt, ob sich meine Bestimmungen teilweise bestätigen lassen.

LG, Martin

Zusammenfassung:

1 Xerocomellus chrysenteron, Gemeiner Rotfußröhrling

2 Xerocomellus cisalpinus, Starkblauender Rotfußröhrling

(3 Außer Konkurrenz: Penicillium spec)

4 Laccaria laccata, Rötlicher Lacktrichterling

5 Coprinopsis lagopus, Hasenpfote

6 Pluteus romellii, Gelbstieliger Dachpilz

7 Leucogyrophana mollusca, der Orangene Kiefernfältling

8 Sparassis crispa, Krause Glucke

9 Pholiota gummosa, Gummischüppling

10 Lacrymaria lacrymabunda, Tränender Saumpilz