Hallo an alle Flechtenfreunde!

Letztes Wochenende bin ich zum zweitenmal auf eine Cladonienform gestoßen, die ich nicht recht bestimmt bekomme.

Ich bin ziemlich sicher, es handelt sich um die gleiche Art, die ich vor einiger Zeit schon in den Vogesen fand.

Eventuell handfelt es eine Formvarietät einer bekannten Cladonie - oder um eine eigenständige Art.

Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee dazu:

1. Fund in den Vogesen (Chaume de Balveurche), anno 2022

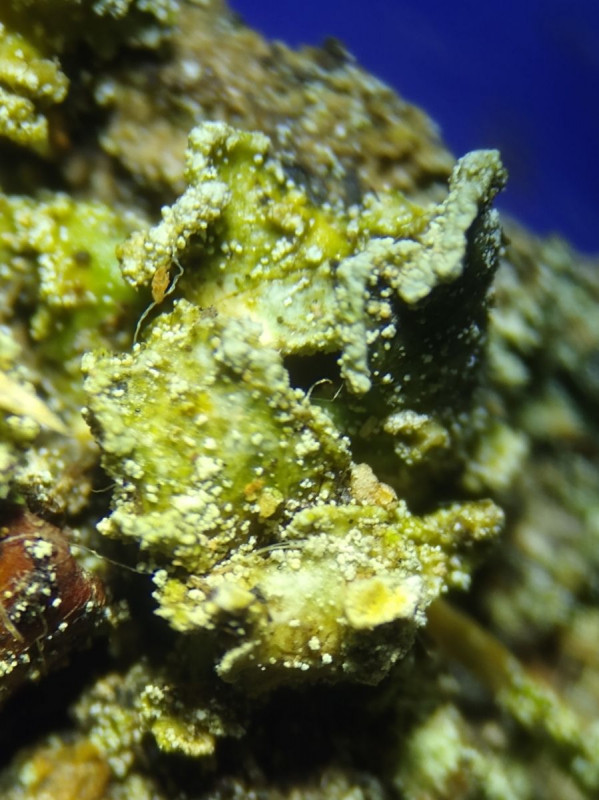

Bild V1 Liegender, endmorscher Baumstamm am Wegesrand an lichtreicher Stelle mit auffällig massigen Podetien

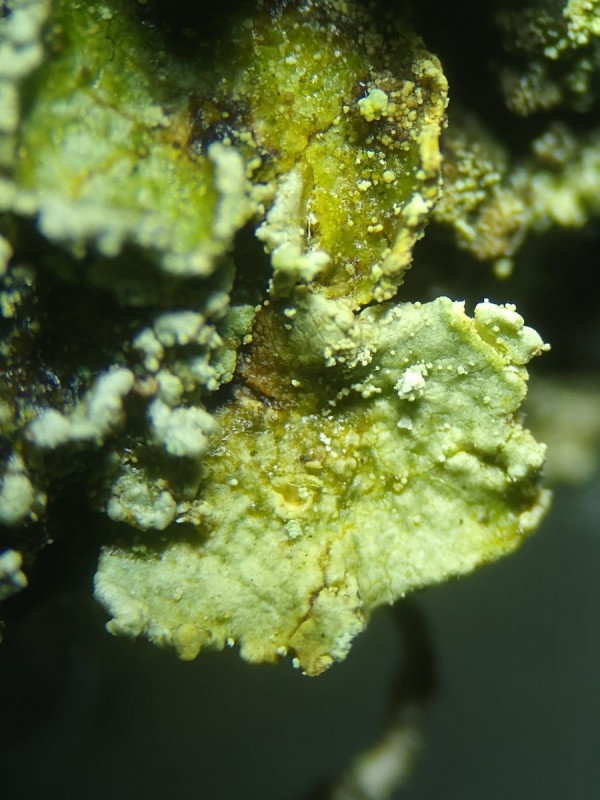

Bild V2: Dicke Podetien mit etwas breiteren Bechern, deren Ränder vorzugsweise nach innen weisen.

Die Becherränder sind mit dunklen (braunen) Pyknidien gezähnt.

Der Stiel ist über die gesamte Länge graugrün sorediös.

Die Grundschuppen stehen nur vereinzelt.

Bild V3: Alle Podetien besitzen diese Becher

Bild V4 Das Bercherinnere ist berindet; die braunen Pyknidien weisen wie Zähne nach innen!

Bild V5 Die Grundschuppen sind sorediös, grün und wirken etwas matschig / verrottend

Bild V6 Blich auf Unterseite der Grundschuppen

Bild V7: Rektion K+ gelb bis (rot)braun

Bild V8: Reation P+ gelb-orange bis orange-rot

2. Fund nahe Burg Brauneck bei Creglingen, 2023

Bild C1: Liegende, endmorsche Baumstämme am Wegesrand (wieder)

Bild C2: Diverse Cladonien, u.a. wieder der Typ mit den breiten Podetien (hier Handybild)

Bild C3

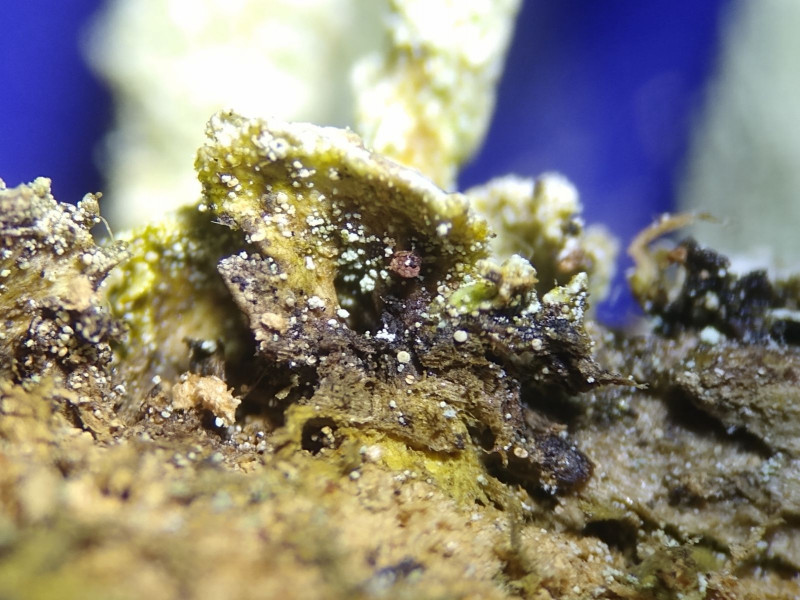

Bild C4: Dicke, sorediöse Podetien (3-4mm) mit Bechern, deren Ränder nach innen gebogen sind.

Bild C5: Sehr breite, sorediöse Podetien (Höhe um max. 2cm) mit Bechern, Ränder nach innen gebogen.

Manche Becher sind sprossend.

An der Becherbasis finden sich wenige, kleine Schuppen.

Es gibt auch dünnere, säulenartige Podetien mit einem braunen Pyknidienring, die zur gleichen Flechte gehören könnten.

Diese Säulen enden in kleinen schmalen Bechern und sind ebenfalls sorediös über die gesamte Höhe, wie die dicken Podetien.

Einige wenige rotfüchtige Cladonien sind unterstreut.

Bild C6: Pyknidien braun, aber teils mit roten Mündungen - das habe ich noch nie gesehen.

Gelten die Cladonien jetrzt als braunfrüchtig, oder als rotfrüchtig?

Bild C7: Anderer Becher mit schwärzlichen Pyknidien

Bild C8: Grundschuppen (um 4mm breit) wieder merkwürdig grün und sehr weich (vgl. Bild V5-6).

Die Chemie ist wie beim Vogesenfund:

Bild C9: Reaktion K+ gelb-braun

Bild C10: Reaktion P+ orange(-rot)

Bild C11: Reaktion C+/- gelblich (?)

Im UV bei 365nm sehe ich keine Floureszenz (UV-).

Könnte es sich um C. ochrochlora handeln, die eventuell eine Formvariante zu C. coniochraea ist?

Vergleich 1 - Lichenology.info

Vergleich 2 - Lichenportal.org

Vergleich 3 - Lichemaritimes.org

Hat schon jemand hier solche Cladonien beobachtet?

Welche Art könnte vorliegen?

Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.

LG, Martin