Hallo,

ich mache gerne den Anfang und stelle einige wenige Internetseiten ein, die Stand 2024 sehr gut zum Bestimmen von Flechten, nicht lichenisierten, aber "flechtenartigen" Pilzen und flechtenbewohnenden Pilzen geeignet sind.

1) Übersichten

Eine der derzeit wohl besten europäischen Online-Flechtenbestimmungsseiten ist die Seite ITALIC des italienischen Dryades-Projektes der Universität Trieste.

Hier wird man mit Text und Bild - was manchmal sehr hilfreich sein kann - durch die Bestimmungsfragen geführt.

Die einzelnen Flechtenseiten fassen das Wissen zu der Art erschöpfend zusammen (Name, Synonyme, Verbreitung, Nachweise, allgemeine Beschreibung (Aussehen, Habitat, Mikroskopie, Chemie, ...), viele Fotos.

- The Lichens of Italy - An Interactiv Guide Project Dryades

siehe https://italic.units.it/index.php?procedure=idkeys

- British Lichen Society, u.a. Bestimmungsschlüssel (bislang nicht alle Gattungen)

siehe https://britishlichensociety.org.uk/

- Association française de Lichénologie (AFL), nur auf französisch

siehe https://www.afl-lichenologie.fr/

2 ) Gattungsschlüssel

Da man als erstes eine Bestimmungsschlüssel für eine bestimmte Flechtengattung bzw. Formgruppe ähnlicher Flechten braucht, eignet sich für

Flechten:

- "General Key" bei ITALIC funktioniert auch ohne die Gattung zu kennen.

Der Schlüssel deckt alle Gattungen aund Arten ab!

siehe https://dryades.units.it/home/…&key_id=1692&key_type=lic

Kennt man die Gattung / Klade, so lässt sich die Suche gattungsspezifisch einschränken:

- Bei ITALIC

siehe https://italic.units.it/?procedure=idkeys

- "Liches of Great Britain and Ireland" der British Lichen Society bietet Bestimmungsschlüssel in Form von downloadbaren PDF-Dateien, derzeit Version in 3.

siehe https://britishlichensociety.org.uk/identification/lgbi3

Leider sind (noch) nicht alle Gattungen abgedeckt...

Trotzdem eine gute Fundgrube!

Lichenicole Pilze:

Etliche lichenicole Pilze und visuell flechtenartige Pilze werden von den Bestimmungsschlüsseln für Flechten mit abgedeckt. Wer tief(er) in die Materie eintauchen möchte, dem seine folgende PDF-Dateien empohlen:

- Das vorzügliche mehrbändige Werk "Flora of lichenicolous Fungi"

von Paul Diederich, Ana M. Millanes, Mats Wedin & James D. Lawrey

published by the National Museum of Natural History, Luxembourg (bislang

Band 1 Basidiomycota und Band 2 Hyphomyceten erhältlich) ist noch im Entstehen. Es enthält textbasierte, dichotome Bestimmungsschlüssel zu lichenicolen Pilzen weltweit, Artbeschreibungen mit Farbfotos inkl. Mikroskopfotos, Zeichungen und ausführliche Beschreibungen sowie Verbreitungskarten. Wenn man es nicht gleich in gedruckter Form kaufen möchte, ein kostenloser Downloadlink zu den PDF-Dateien befindet sich am unteren Seitenende.

- "Artifical Keys to the Lichenicolous Fungi of Great Britain, Ireland, the Channel Islands, Iberian Peninsula, and Canary Islands" von DL Hawksworth, 2010 (http://www.ascofrance.com/uplo…e/LichenKeys2010-0001.pdf) ist ein rein textbasierter Bestimmungsschlüssel für die lichenicolen Pilze in der in der Überschrift genannten atlantischen Inselwelt.

(Vorsicht, die Seitenanordnung wirkt stellenweise etwas eigentümlich, so wird z.B. entgegen der Darstellung im Inhaltsverzeichnis Key 2 vor Key 1 abgehandelt).

- "Lichenicolous fungi occurring on Xanthoriaparietina in the United Kingdom", British Lichen Society, Edited by Fay Newbery (2024) legt den Schwerpunkt auf die Parasiten von Xanthoria parietina, eine leicht kenntliche Flechte, die in sehr vielen Landstrichen in großer Zahl zu finden ist. So fällt der Einstieg in die lichenicolen Pilze leichter. Die beigefügten Verbreitungskarten beschränken sich auf die Britischen Inseln. Textbasierter Bestimmungsschlüssel, einseitige Artbeschreibungen mit farbigen Makro- und Mikrofotos, Verbreitungskarte.

3) andere Bestimmungschlüssel

- Auch hier sei auf die Flechtenseite des Dryades-Projektes Italic verwiesen (s.o.), die eine Sammlung vieler Bestimmungsschlüssel auflistet und verlinkt. (https://italic.units.it/?procedure=idkeys)

Hat man die Flechtengattung herausgefunden, sucht man auf der Übersichtseite den passenden Schlüssel (s.o.) und legt los.

Weiß man nicht, welche Gattung vorliegt, kann man mit dem universellen Schlüssel arbeiten (https://dryades.units.it/home/…&key_type=lic&key_id=1692). Man muss hier ein paar Fragen mehr beantworten, muss aber nichts über Gattungszugehörigkeiten wissen.

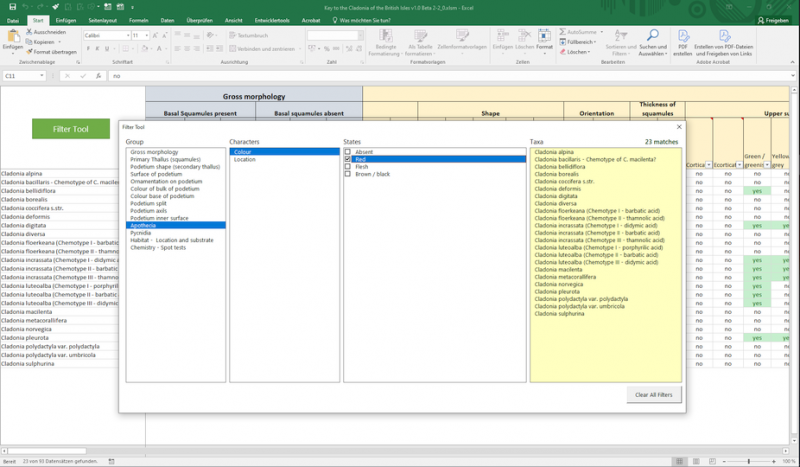

- Interessant ist der Ansatz der British Lichen Society (https://britishlichensociety.org.uk/) mit einer Excel-Datei zum Herunterladen zum Bestimmen von Cladonien (https://britishlichensociety.o…ntification/cladonia-keys).

- Aus Kananda ein Schlüssel, der sich auf Makroflechten beschränkt - gut zum Gegenchecken. Aufpassen, in Kanada gedeihen teils andere Flechten als hierzulande!

Der Schlüssel enthält sehr gute Zeichnungen, welche die Fragen des Schlüssels begleiten und teils wesentlich erleichtern (z.B. Peltigera-Unterseiten):

Goward, McCune, Meidinger: The Lichens of British Columbia: Illustrated Keys in zwei PDF-Dateien:

Teil 1 Foliose and Squamulous Species (https://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/docs/srs/srs08.htm)

Teil 2 Fruticose Species (https://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/docs/srs/srs09.htm)

4) Alphabetische Listen mit Fotogallerien und Beschreibungen

Weitere sehr gute Seiten mit Flechtenbeschreibungen z.B. zum Gegenprüfen, aber auch einfach zum Blättern und Stöbern sind u.a.

- Referenz ITALIC (siehe oben) - Beispiel X. parietina (https://italic.units.it/?procedure=idkeys)

- Lichens marins (bretonische Seite, französisch und englisch) - Beispiel X. parietina (https://www.lichensmaritimes.o….php?task=accueil&lang=en)

- Irish Lichens (der Name sagt alles) - Beispiel X. parietina (https://www.irishlichens.ie/)

- Association français de Lichénologie, AFL (nur französisch), siehe Menupunkt "Fiches/Fotos/Lichens" - Beispiel X. parietina (https://www.afl-lichenologie.fr/)

- Catalogue des Liches de Suisse - Schwerpunkt Verbreitung in der Schweiz, Beispiel X. parietina (http://www.ville-ge.ch/musinfo…cataloguelichen/recherche)

- TH Mittelhessen, Ulrich Kirschbaum

Lichen Gallery (https://www.thm.de/lse/ulrich-kirschbaum)

- Felix Schumms "Archive for Lichenology" mit einer stetig wachsenden Anzahl von PDF-Dateien, die z.B. über über die BLAM-Mailingliste verteilt werden.

Zuletzt Sammlungen zum Thema "Images of various Lichens" mit hervorragenden Makro und Mikrofotos, sowie häufig zugehörige HPLC-Tafeln (high-performance liquid chromatography):

sehe http://fschumm.de/Archive/

- Nicht unerwähnt lassen möchte ich folgende sehr gute Seite aus Nordamerika:

Ways of Enlichenment mit Schwerpunkt British Columbia, u.a. mit einem "morphologischen Schlüssel" und 12 lesenswerten Beiträgen unter "Reading the Thallus" - Beispiel X. parietina

Die Seite kann zur groben Bestimmung herangezogen werden, indem man sich in der Fotogallerie durch den morphologischen Index klickt:

siehe https://www.waysofenlichenment…ns/morphogroup_index.html

5) Schwerpunktseiten

- Cladoniarium - Cladonien in Italien (Blog)

- Australien Lichens - Flechten downunder, mit vielen Basis-Informationen!

- Lecanomics - Lecanora i.w.S.

6) Kartierung

- Das Portal Flechten Deutschlands (vom Rote Liste-Zentrum) zur Flechtenkartierung (nur nach Registrierung) exisitiert seit 2024 und wächst stetig:

siehe https://flechten.rotelistezentrum.de/

- Das Portal Die Flechten Deutschlands zur Flechtenkartierung (nur nach Registrierung) enthält Stand derzeit (Dez. 2024) etwa 20x mehr Meldungen, ist aber bereits erheblich länger online.

siehe https://www.flechten-deutschland.de/

LG, Martin

Ich freue mich auf weitere Beiträge!

Bei Bedarf ergänze ich auch gerne...

![]()