Hallo!

Die aktuelle "Peltigeramanie" als Aufhänger nehmend, möchte ich zwei Funde vorstellen, die ich neben/auf/unter (schwer zu sagen) dem Thallus einer vergammelnden Peltigera aus dem Ködnitztal am Großglockner gemacht habe.

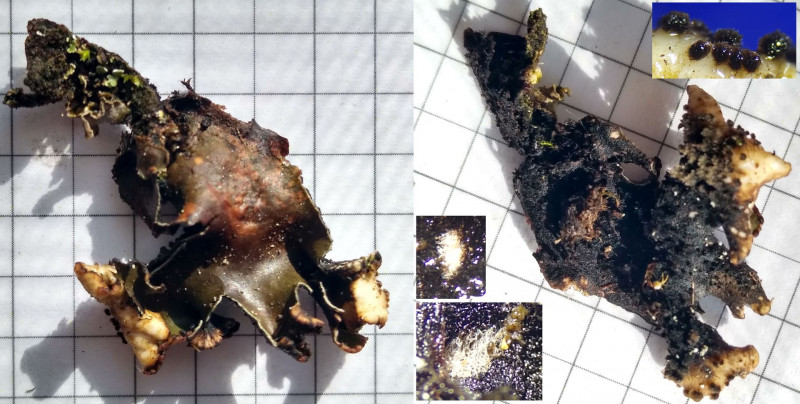

An dem Weg, an welchem P. rufescens, P. elisabethae, P. neckeri, ev. auch P. canina und P. hymenina zu finden waren stieß ich auf diesen Flechtenhaufen, der sich um und auf einer gammelnden Peltigera versammelte:

Ein Stückchen Thallus der braunen Peltigera in der Bildmitte wanderte ab in die Schachtel.

Die hochstehenden Apothecien links und rechts im Bild gehören zu einer anderen Peltigeraart mit sehr dichtem Tomentum.

Bild 1 Peltigeren, Cladonien und diverses anderes Kleinzeug in schattig feuchtem Moos

Bei der Peltigera selbst bin ich mir nicht sicher, was aber bei dem Alter und Zustand der Flechte nicht verwundern muss.

Interessanter sind eigentlich die Beifänge. Aber dazu später mehr.

Erst mal kurz zur Peltigera selbst, vielleicht hat ja doch jemand eine zündende Idee, denn ich schwanke zwischen P. neckeri und P.elisabethae:

- Thallus derb, dicklich, Ränder wellig

- Oberseite braun, glänzend, ohne Tomentum

- Unterseite ohne deutliche Adern; mittig schwarz filzig mit kleinen, weiß filzigen Flecken

- Unterseite randlich mit kurzen, rasierpinselartigen Rhizinienbüscheln, nur teilweise in radialer Anordnung (da braucht man viel Fantasie); weiter mittig im Filz längere, dunkle Rhizinien.

P. elisabethae passt hier nicht gut, eventuell eher eine sterile P. neckeri.

Aber: hat P. neckeri auch diese filzigen weißen Flecken auf der Unterseite (siehe Bildeinsatz unten in Bild 3)?

Bild 2 Trockene Peltigeraprobe mit Ästchen auf Unterseite

Bild 3 Feuchte Prob, Ästchen herausoperiert

Interessanter als diese Blattflechtenleiche ist das vergammelte Ästchen, das sie für mich festhielt:

Bild 4 Peltigeraprobe mit Blick auf Unterseite, horizontal durch die Bildmitte ein morsches, aber noch berindetes Ästchen

Hierauf finden sich u.a. folgendes:

1. Fund

Agonimia tristicula, die "Grüne Tönnchenflechte", eine pyrenocarpe Krustenflechte, sitzt auf der Rinde des Ästchens.

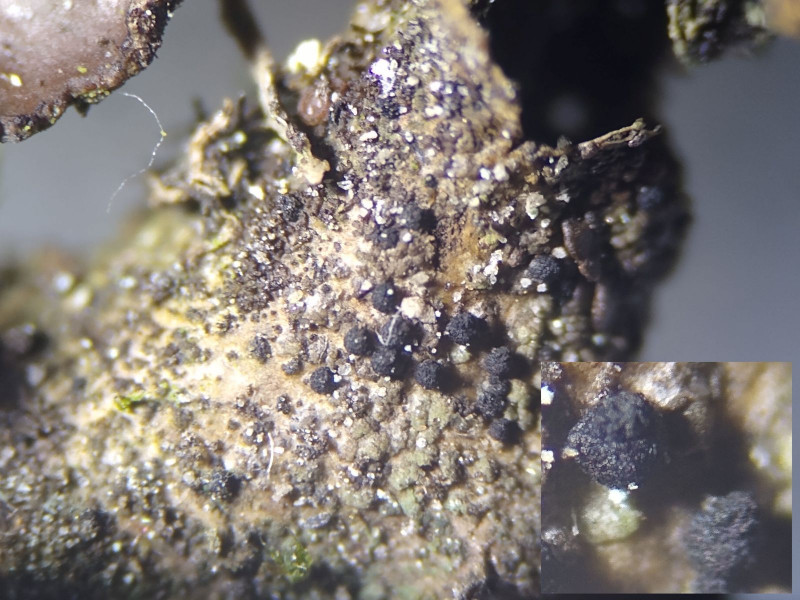

Bei ihr fallen unter der Lupe erst nur die runden, schwarzen Fruchtkörper auf.

Beim zweiten oder dritten Blick erkennt man die trockenen, braun-grünen Schüppchen neben den Perithecien, den zugehörigen Thallus.

Bild 5 Schwarze Perithecien mit runzeligen Scheitel.

Die Perithecien sind bei dieser Probe viel größer als die flachen Thallusschuppen

Den Thallus erkennt man im feuchten Zustand sehr viel besser. Erstaunlich die Farbänderung nach gelblich grün!

Bild 6 Agonimia tristicula im nassen Zustand - grüne Thallusschüppchen und schwarze Perithecien.

Die Perithecien stehen verkippt zu Unterlage, ihr Scheitel weist im Bild etwa auf den Betrachter zu.

Bild 7 Größenvergleich mit Präpariernadel, "Spitze" etwa 400 µm breit:

die Perithecien sind um 200-300 µm groß, mit bloßem Auge ist die Flechte nicht zu erkennen

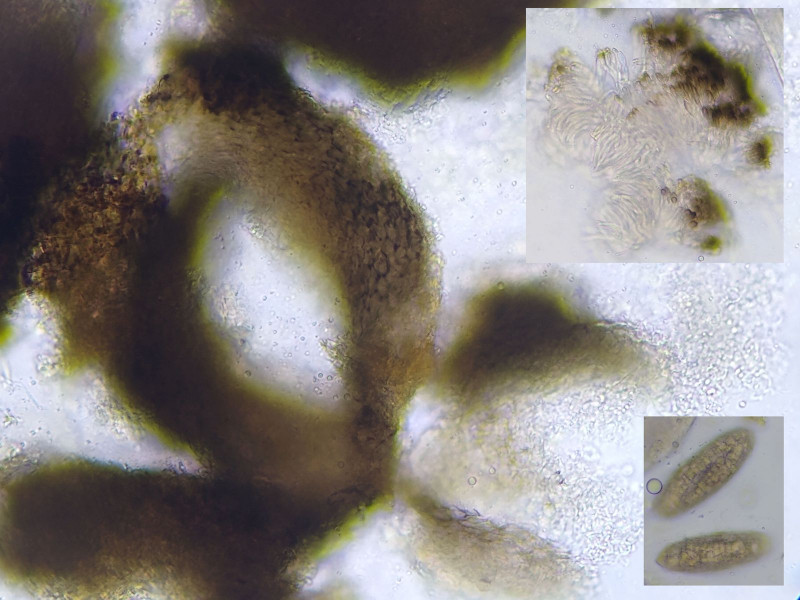

Unter dem Mikroskop bleibt es ungewöhnlich.

Bild 8 Braunes Excipulum mit rundlichen Zellen, Inhalt mehreitlich gallertig.

Die Asci sind zweisporig, die Sporen sind leicht bräunlich, reichlich groß (75-95 x 25-38 µm) und vielzellig gemauert.

Zuerst wusste ich gar nicht, was ich hier genau sehe: Die hohe Anzahl der Zellen lies mich erst an kleine Würmer o.ä. denken.

Bild 9 Gequetsches Hymenium mit Sporen gemauerten Sporen, (1-)2 Sporen pro Ascus. Hymenium gelatinös auflösend

Bild 10 Das Hymenium reagiert J+ kräftig rot

Die Flechte Agonimia tristicula ist wohl ziemlich häufig in Kalkgebieten auf Moosen und Flechten über kalkhaltigem Gestein oder seltener auf Moosen und Flechten über schwach saurer Rinde zu erwarten.

Sie wird aufgrund ihrer geringen Größe kaum gefunden und beachtet. Die Gattung war mir bis dato unbekannt.

2. Fund:

Scytinium subtile, die "Zarte Gallertflechte" sitzt direkt daneben auf der Rinde.

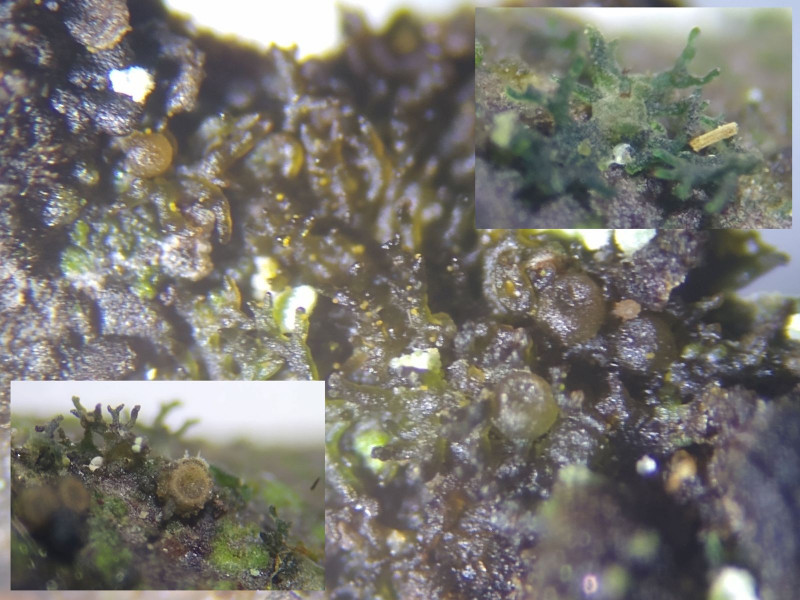

Sie verrät sich durch ähnlich winzige, fast kugelrunde Apothecien (150-200 µm):

Bild 11 Helle, rundliche Fruchtkörper in trockenem Zustand

Unter einem flacheren Betrachtungswinkel und stärkerer Vergrößerung wird auch der Thallus erkennbar.

Die Fruchtkörper sitzen in der Mitte kleiner rosettiger Läppchen, die in finger- bis geweihartige Auswüchse auslaufen.

Die Auswüchse ragen empor.

Bild 12 Scytinium subtile - Fruchtkörper und Thallus in trockenem Zustand

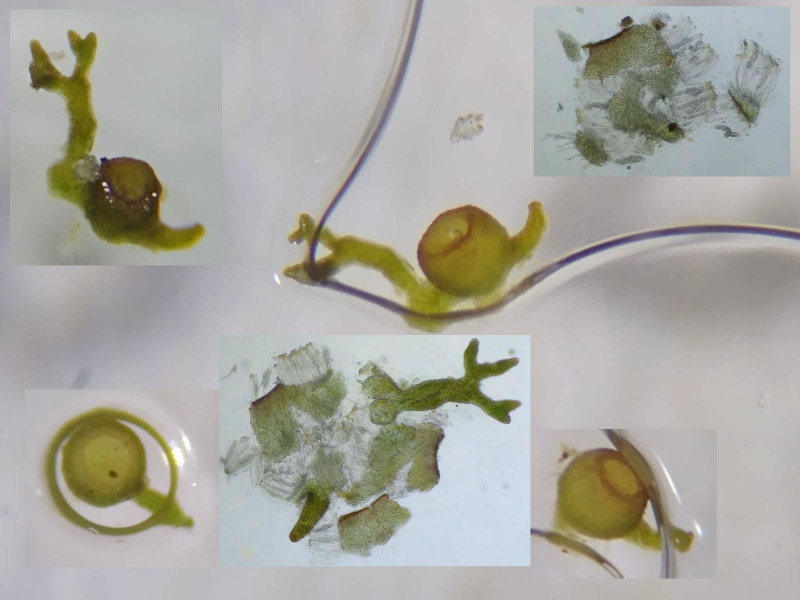

Angefeuchtet werden die Strukturen gallertig durchscheinend, die Farbe ändert sich nach allen möglichen Grüntönen:

Bild 13 Angefeuchtete Flechte mit aufsteigenden koralloiden/geweihartigen Ästchen am Rande des Thallus.

Der Thallus ist feucht oliv bis weinflaschen-grün gefärbt.

Bild 14 Zwei typisch kugelige Fruchtkörperchen in Wasser: Die Apothecien zeigen einen dunklen, bräunlichen Rand

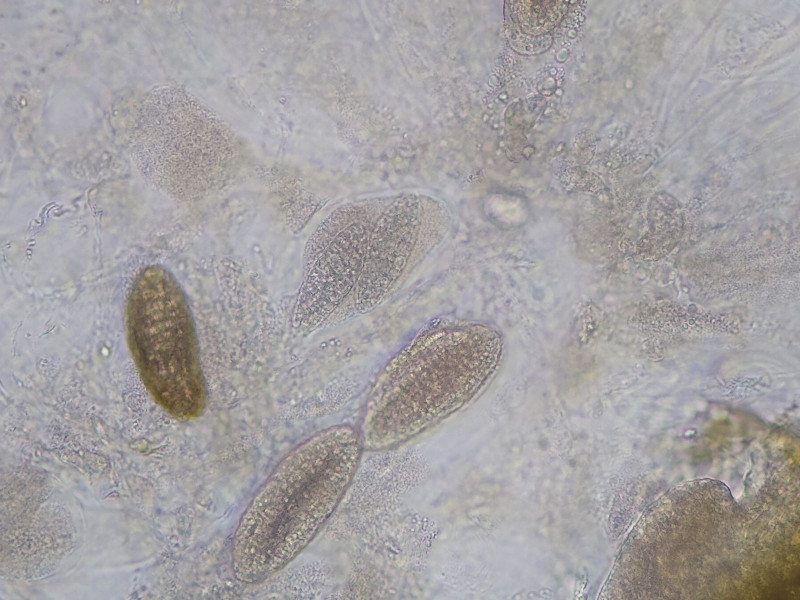

Scytinium (früher Leptogium) verrät sich durch die deutlich zellige Struktur der Rinde und die gemauerten Sporen.

Der Photobion ist Nostoc.

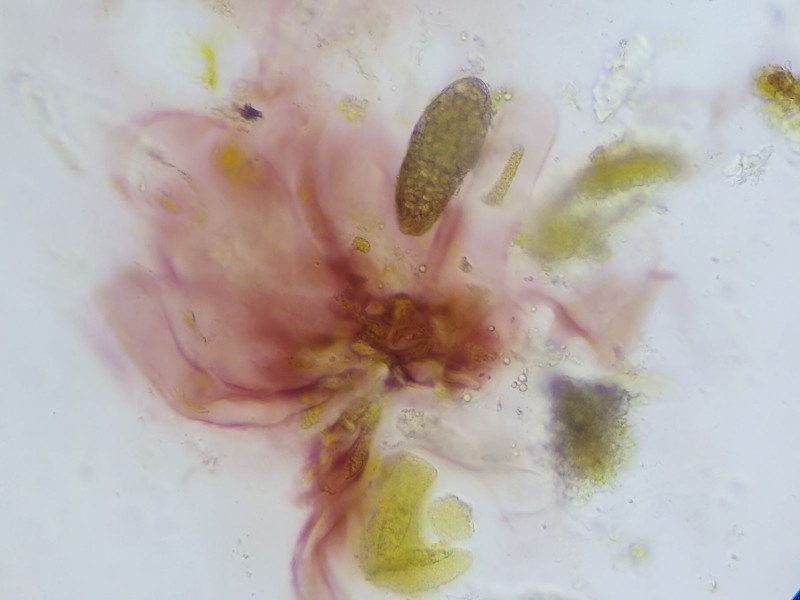

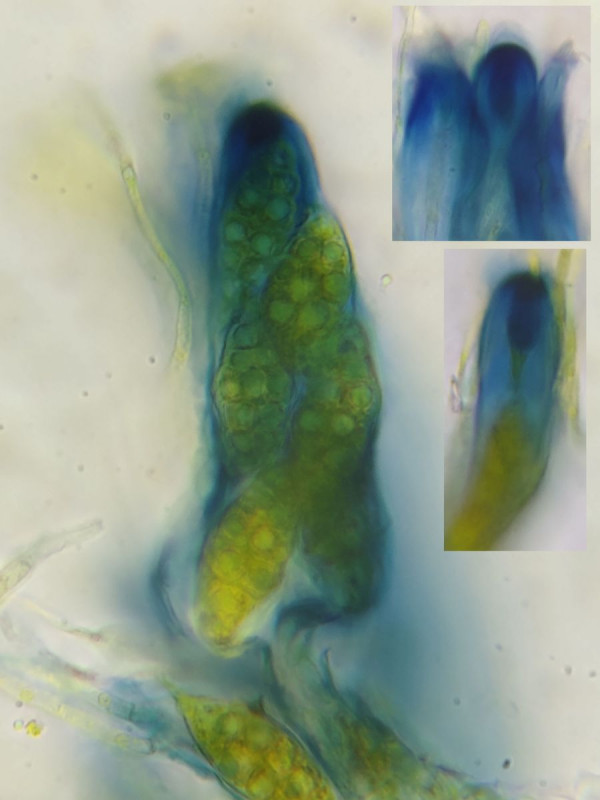

Bild 15 Quetschprobe des Apotheciums: unten paraplektechymatische Rinde, darüber austretendes Hymenium mit 8-sporigen Asci, spindelförmigen, gemauerten Sporen und Nostoc-Cyanobakterien.

Die schwach spindelförmigen Sporen sind farblos bis schwach bräunlich gefärbt. Sie haben eine Größe von 27-33 x 13-15,5 µm.

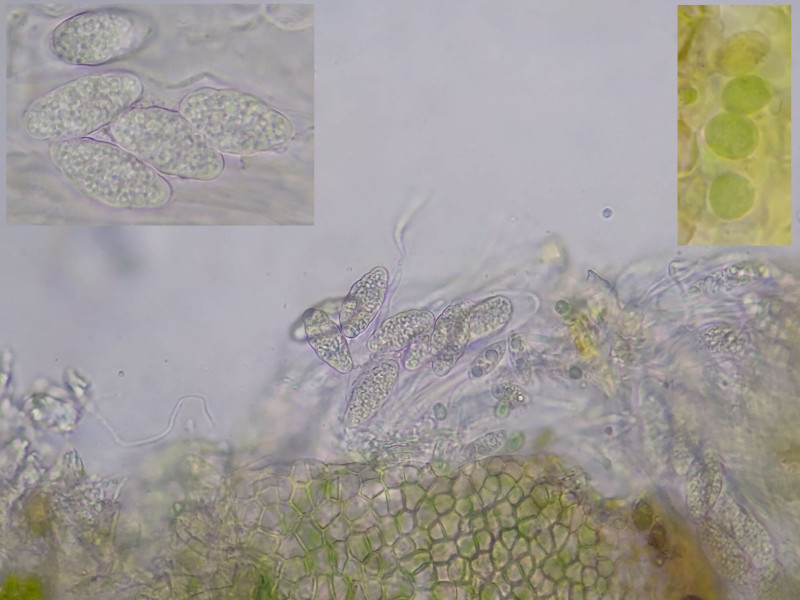

In Lugol reagiert die Ascuswand blau; ein tief reichender, dunkelblauer, zylindrischer Apikalapparat ist gut erkennbar.

Die Sporen färben sich nur gelb:

Bild 16 Ascus in Lugol (J+blau) gefärbt, Ascuswand und tief reichender, zylindrischer Apikalapparat, Paraphysen und Sporen J-.

Scytinium subtile lebt auf alter Borke, altem Holz (Basis toter und absterbender Bäume) und Pflanzenresten.

Es ist eine weitere, hübsche kleine Flechte, die ich ohne die Peltigera nie gefunden hätte.

Das Stöckchen war also lohnender als die Peltigera selbst.

Aber das kann man vorher nie wissen.

Also: Peltigeren genau(er) anschauen - es wartet vielleicht manch unbekannter Schatz auf die Entdeckung!

LG, Martin

![]()

![]()