Willkommen in Teil 21 der Forumsreihe „QGIS für Pilzfreunde“!

Hier die Übersicht über alle Teile dieser Forumsreihe

In Teil 19 hatten wir ein Shapefile-Layer, und zwar ein Punktlayer baeume erstellt, Eingaben gemacht und die Darstellung bearbeitet.

Teil 20 ist die Fortsetzung von Teil 19: Kategorisierte Darstellung nach der Baumart und komfortable Eingabe durch eine Eingabemaske.

Ziel für heute ist das Erstellen sogen. Puffer um Punktobjekte. Bei den hier behandelten Punktobjekten handelt es sich um die in Teil 19 und teil 20 behandelten Bäume (Punkt-Vektorlayer baeume).

Puffer sind Bereiche gleichen, einstellbaren Abstands um Punkt-, Linien- oder Flächenobjekte.

Beispiele aus dem Bereich der Pilze: Bei Punktobjekten Flächen um Mykorrhzabäume, bei Linienobjekten Einflussbereiche kalkgeschotterter Wege in den Wald hinein, bei Flächenobjekten Uferbereiche von Seen.

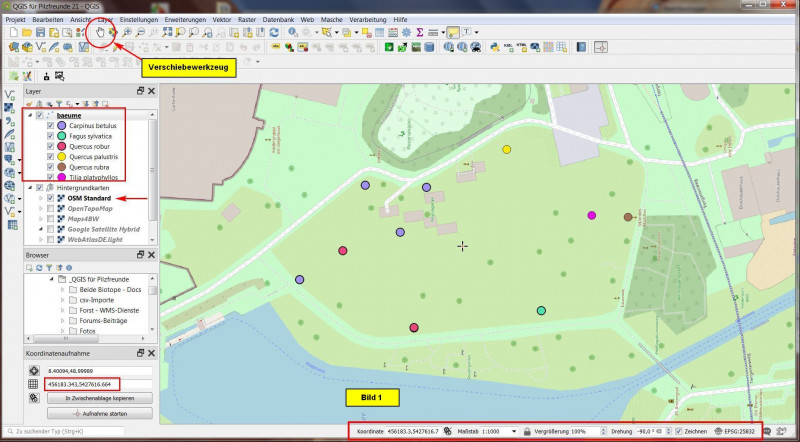

Ausgangspunkt ist der letzte QGIS-Stand von Teil 20. Den Punktlayer baeume, den wir ja bearbeiten wollen, halten wir als obersten Layer aktiv und sichtbar. Hintergrundkarte: OSM-Standard, KBS: EPSG:25832 ETRS89 / UTM zone 32N.

Dieses KBS ist aktuell und besitzt die Einheit Meter, was für Puffer wichtig ist!

Wir beginnen in QGIS mit dem in Bild 1 dargestellten Kartenfenster. Man kann dies leicht nachträglich realisieren, indem man die im Bild unten mit Rechteck versehenen Werte im QGIS-Kartenfenster eingibt und dann mit dem Verschiebewerkzeug die Karte korrekt positioniert.

Wir werden in folgenden Schritten vorgehen:

A) Farbe der Kategorie Quercus palustris ändern

B) Objekte nach dem Wert selektieren

C) kreisförmige Puffer um die Punktobjekte realisieren

Auf geht’s:

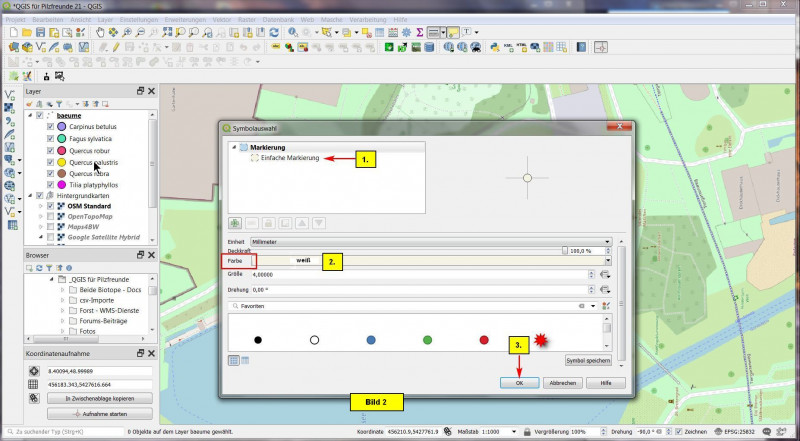

A) Farbe der Kategorie Quercus palustris ändern

Da selektierte Objekte in QGIS gelbe Farbe annehmen, werden wir erst einmal die Farbe von Quercus palustris in Weiß umändern. Dazu doppelclicken wir im Layerfenster auf Quercus palustris. In der erscheinenden Symbolauswahl clicken wir auf Einfache Markierung, wählen die Farbe Weiß und akzeptieren mit OK:

B) Objekte nach dem Wert selektieren

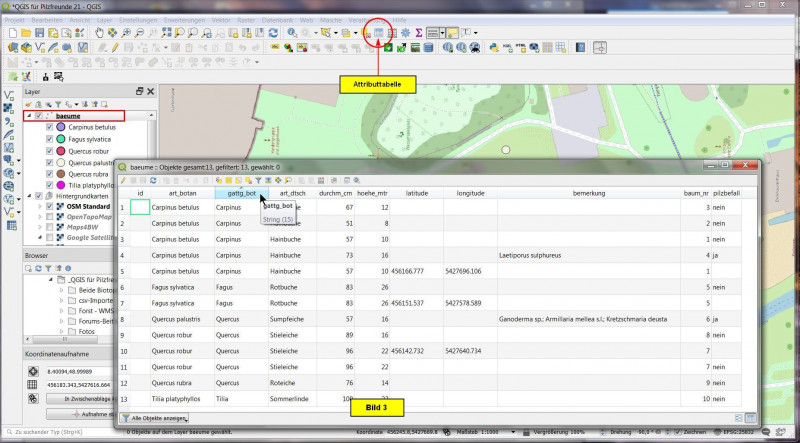

Für unsere Puffer wollen wir alle „Mykorrhiza-Bäume“ vorsehen, die einem Durchmesser > 75 cm besitzen. Dazu schauen wir uns die Attributtabelle des Layers baeume an. Wenn man auf einen Spaltenkopf clickt, wird nach dieser Spalte sortiert. Es ist zu erkennen, dass sechs Bäume einen Durchmesser > 75 cm aufweisen. Diese werden also später einen Puffer bekommen.

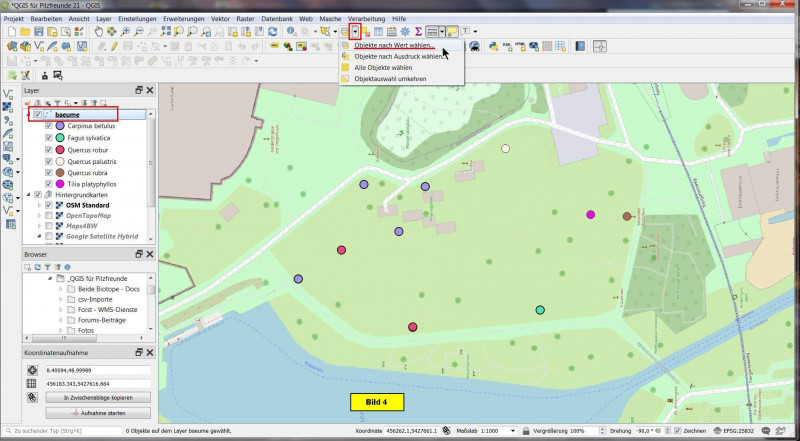

Um Objekte mit einem Puffer zu versehen, muss man diese erst einmal selektieren. Das geeignete Werkzeug ist Objekte nach Wert wählen, welches wir jetzt aktivieren:

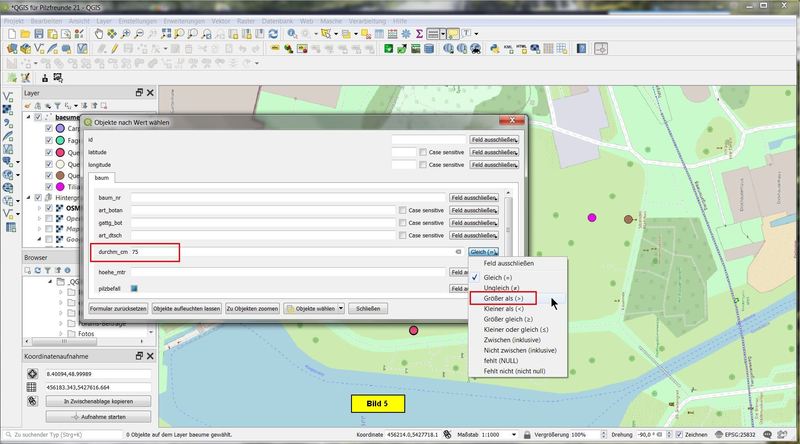

Da wir die Bäume mit einem Durchmesser > 75 cm selektieren wollen, interessiert uns im erscheinenden Menü nur die Zeile durchm_cm. Hier tragen wir den Wert 75 ein und selektieren ganz rechts in der auswahlliste Größer als (>):

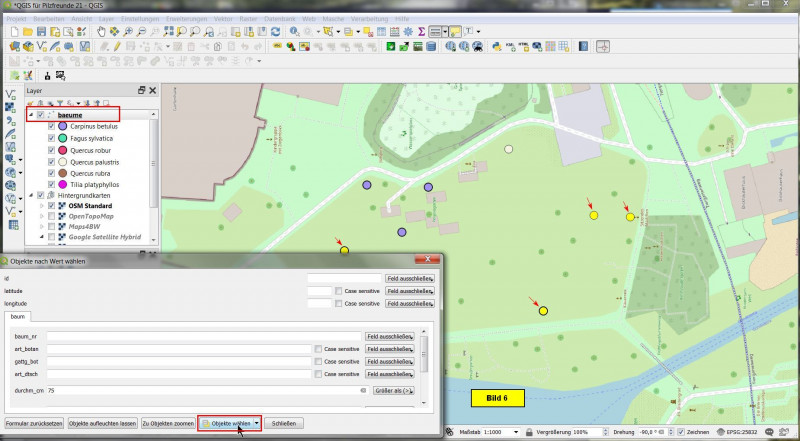

Dann noch im selben Menü den Button Objekte wählen clicken. Im Kartenfenster sind daraufhin alle selektierten Objekte in Gelb zu sehen:

C) Kreisförmige Puffer um die Punktobjekte realisieren

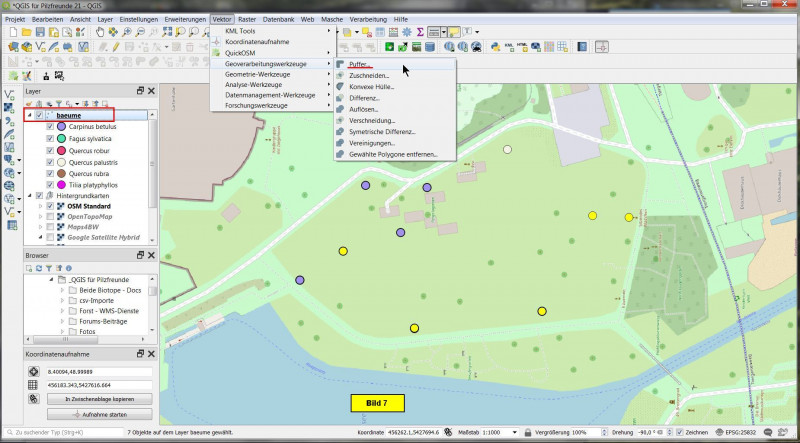

Um jeden der sechs selektierten Bäume wollen wir einen Puffer mit Abstand 20 Meter erstellen, was als Mykorrhiza-Einzugsbereich für große Bäume durchaus realistisch ist. Wir selektieren im Menü: Vektor > Geoverarbeitungswerkzeugr > Puffer:

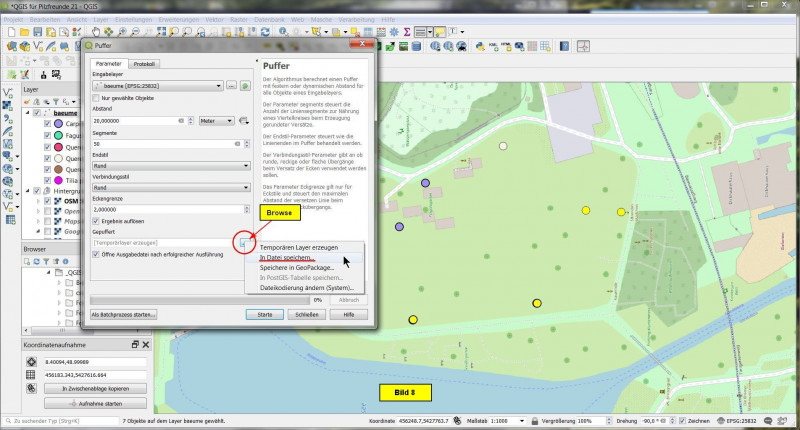

Im erscheinenden Puffer-Menü clicken wir zuerst auf den Browse-Button und wählen aus der Liste: In Datei speichern. Im erscheinenden Speicher-Menü navigieren wir zum vorgesehenen Ordner, tragen einen passenden Dateinamen (Shapefile) ein und akzeptieren mit Speichern.

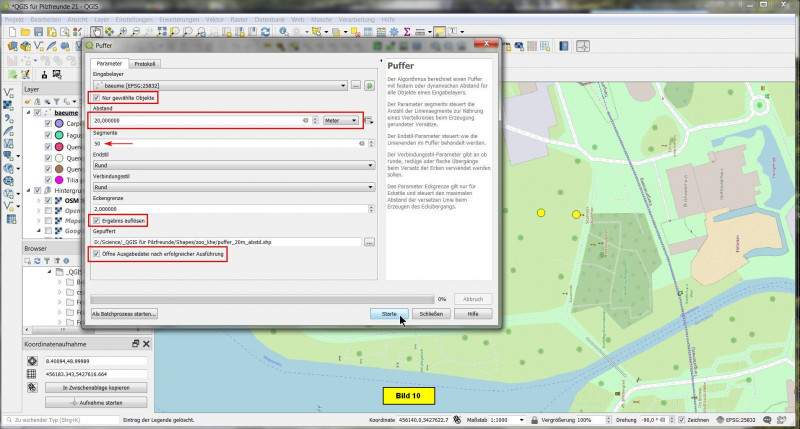

Zurück im Puffer-Menü muss nun alles aus Bild 10 übernommen werden:

Wählt man bei Segmente weniger als 50, erscheinen die Puffer eckig. Der Haken bei Ergebnis auflösen bedeutet, dass überlappende Bereiche zu einem gemeinsamen Bereich vereinigt werden. Der Haken bei Öffne Ausgabedatei nach ... bedeutet, dass nach Generierung der Puffer der neue Shapefile-Layer in QGIS geöffnet wird.

Da QGIS den Abstand in KBS-Einheiten definiert, und da wir ein KBS mit der Einheit Meter gewählt haben, ist die Zahl 20 hier als 20 Meter zu interpretieren.

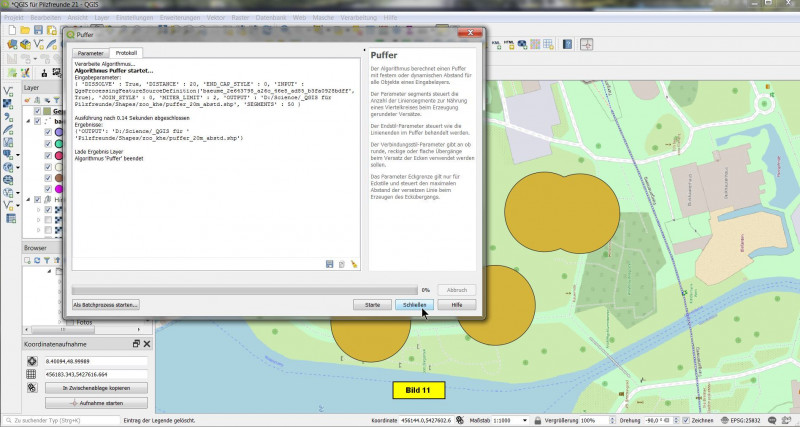

Haben wir alle Eingaben gemacht, clicken wir auf den Button Starte, wodurch die Puffer generiert werden:

Anschließend können wir das Menü schließen.

Da sich bei mir der neue Layer Gepuffert sichtbar als oberster Lyer mit gefüllten Kreisflächen installiert hat, ist von den Bäumen selber nichts zu sehen.

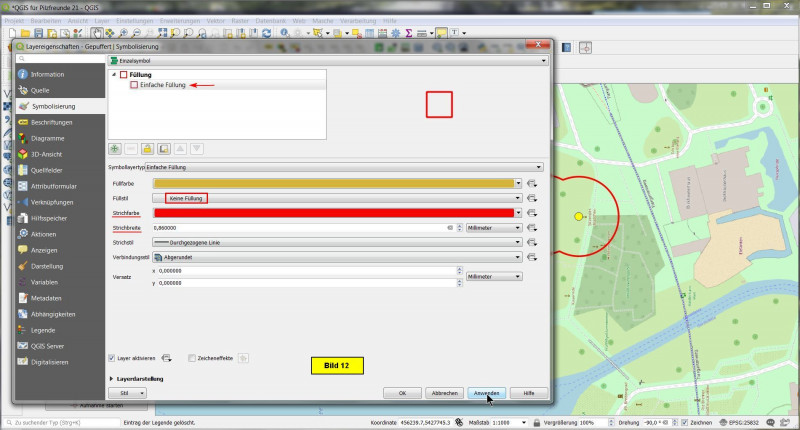

Um das zu ändern, kann man den Layer baeume wieder ganz nach oben ziehen. Hier wollen wir anders vorgehen: Ein Doppelclick im Layerfenster auf den Layer Gepuffert öffnet dessen Layer-Eigenschaften. Wir clicken auf Einfache Füllung, wählen weiter unten Keine Füllung, Strichfarbe rot, Strichbreite 0,86 mm.

Clicken wir auf Anwenden, ist das recht attraktive Ergebnis zu sehen. Sind wir damit zufrieden, clicken wir abschließend auf OK:

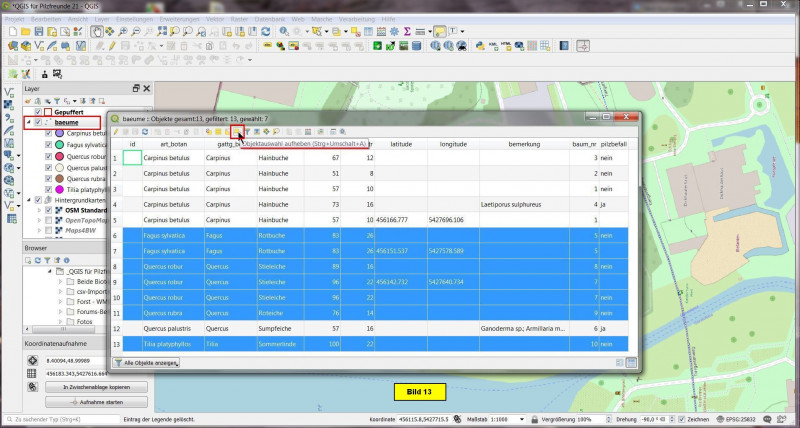

Um die Originalfarbe der Bäume wieder zu bekommen, muss die Selektion aufgehoben werden. Dazu clicken wir im Layerfenster auf den Layer baeume und öffnen die Attributtabelle. Die Zeilen der selektierten Bäume sind blau hervorgehoben. Um die Selektionen aufzuheben, clicken wir auf den zugehörigen Button:

Sobald die Tabelle geschlossen ist, erscheinen sämtliche Bäume wieder in ihrer Originalfarbe, außerdem weisen alle Bäume ab 76 cm Durchmesser einen rot berandeten, kreisförmigen Puffer auf. Es ist auch schön zu sehen, dass die Puffer der beiden nahe beieinander stehenden Bäume rechts oben zu einem gemeinsamen Puffer zusammenfließen:

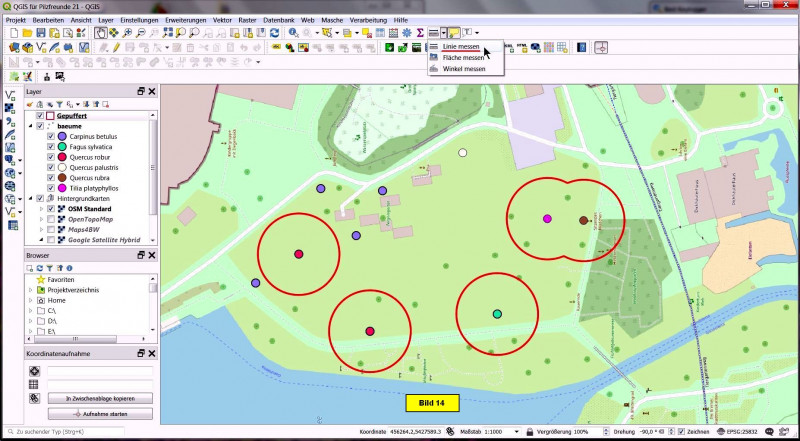

Nun wollen wir noch nachprüfen, ob der eingegebene Abstandswert von 20 Metern auch stimmt. Wir wählen dazu das Werkzeug Linie messen (Bild 14).

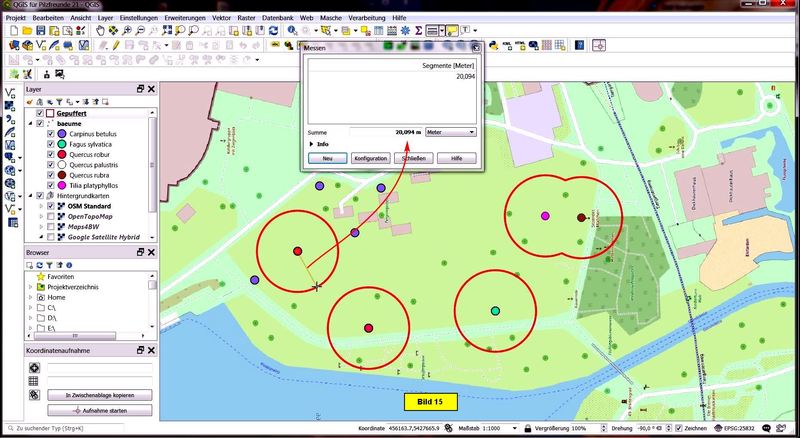

Wie man im folgenden Bild sieht, beträgt der Abstand der Puffer um die Punktobjekte, d.h. um die Mittelpunkte der Bäume, exakt 20 Meter:

Das wär’s für heute

Übungen:

Puffer um Linienobjekte und um flächige Objekte erstellen.

Über Fragen und Anregungen würde ich mich sehr freuen!

Viel Erfolg!

Bernd

Glossar, Abürzungen:

ASCII - American Standard Code for Information Interchange

BW – Baden-Württemberg

Canvas - Fenster; Landkarte; Anzeige. siehe auch unter: map canvas, QGIS canvas

CSV - Comma Separated Values; einfach strukturierte Textdatei

DGM – Digitales Gekändemodell; engl. DTM - Digital Terrain Model

DGMx - Digitales Geländemodell mit x Metern Gitterweite

DLM - Digitales Landschaftsmodell

DOM – Digitales Oberflächenmodell; engl. DSM - Digital Surface Model

EPSG - European Petroleum Survey Group Geodesy

ETRS89 / UTM (Universal transverse Mercator) - Flächengetreues KBS in der Einheit Meter, d.h. geeignet zum Messen von Strecken und Flächen

Features - gemäß Giswiki abstrahierte Modelle der realen Welt. Z.B. werden Straßen als Linienzüge, Gebäude als Flächen oder Bäume als Punkte abstrahiert und dargestellt.

Featurelayer - Layer, welches die o.a. Features enthält. So handelt es sich also bei Punkt-, Linien- oder Flächenlayern/Polygonlayern um Featurelayer

Gauss-Krüger - Flächengetreues KBS in der Einheit Meter, allerdings inzwischen vielfach durch ETRS89 / UTM ersetzt worden

Georeferenzierung (Geocodierung, Verortung, Geotagging) - Einen Datensatz, z.B. ein Foto oder eine Karte, mit Koordinaten versehen

Geopackage - Daten-Container, der viele Shape- und Rasterdaten in einer einzigen Datei vereint.

GeoTiff - Georeferenzierte Bilddatei, quasi ein Standard für Rasterdaten; entspricht TIFF, besitzt aber zusätzlich Informationen über die Georeferenzierung. Diese sind in den Metadaten des bildes abgespeichert.

GIS – Geoinformationssystem

GNSS - Global Navigation Satellite System

Google Maps - Online-Kartendienst von Google LLC

GPX (GPS eXchange Format) – für Datenaustausch mit GPS-Empfängern

GRASS - Geographic Resources Analysis Support System

HTML - Hypertext Markup Language

KBS – Koordinatenbezugssystem

KML (Keyhole Markup Language) - Austauschformat für Geodaten, vorgesehen für Google Earth (aber auch für GPS-Empfänger nutzbar)

KMZ - dasselbe wie KML, lediglich in komprimierter Form

Lidar (Light Detection And Ranging) – Laser-Scan der Geländeoberfläche

LiMT – Linke Maustaste

Map Canvas - Karte; Kartenfenster, also der Bereich, in dem die Karte angezeigt wird

m.ü.NN. - Meter über Normal Null

Open Data – Für jedermann frei nutzbar zur Verfügung gestellte Daten

OSM – OpenStreetMap

Passpunkte – Referenzpunkte beim Georeferenzieren von Karten

Plugins - Programmerweiterungen

Projektbereich - Gesamtbereich aller Programme und Daten eines QGIS-Projektes im Rechner, beinhaltet das gesamte "Ordnergebäude" inklusive der Projektdateien und aller Daten. Hier in der Forumsreihe ist es der Ordner \_QGIS für Pilzfreunde\ mit sämtlichen Unterordnern und Dateien. Will man ein QGIS-Projekt auf einem anderen Rechner laufen lassen, so braucht man lediglich den Projektbereich zu kopieren!

Projektdatei - Datei mit Endung .qgs, über die QGIS gestartet wird. Sie enthält die Projekteigenschaften, die Verknüpfungen zu den im Projekt enthaltenen Layern und vieles mehr. Sie enthält jedoch nicht die Daten

QGIS – Kostenfreies, sehr mächtiges GIS

QGIS canvas - QGIS-Arbeitsfläche, QGIS-Kartenfenster

Rasterlayer - Layer, bestehend aus bildhaften, pixelcodierten Geodaten

ReMT – Rechte Maustaste

Schummerung – Pseudo-3D-Darstellung durch Schattenwurf

Shape, Shapefile - Grafikdatei zum Darstellen von Punkten, Linien und Polygonen (Flächen). Shapes sind georeferenziert.

TIFF - Tagged Image File Format - Dateiformat für hochauflösende Bilder, ist verlustfrei und nicht komprimiert.

Tiles – Karten min Form sogenannter „Kacheln“

URL – ein Internet-Link oder die Adresse einer Website

UTM - Universal Transverse Mercator, siehe auch ETRS89

Vektorlayer - Layer, bestehend aus vektorcodierten Geodaten, d.h. aus Punkten, Linien und Polygonen (Flächen)

Vertex (Plural Vertices) - Scheitelpunkt, Punkt im 3-dimensionalen Raum

WFS - Web Feature Service

WGS84 - World Geodetic System 1984

WGS 84 EPSG:4326 – globales KBS, bei GPS-Empfängern verbreitet, nicht zum Messen geeignet

WGS 84/ Pseudo-Mercator EPSG:3857 – globales KBS für WMS-Einbindungen, nicht zum Messen geeignet

WMS (Web Map Service) – Internet-Schnittstelle für Landkarten