Flammulina velutipes (Curtis) Singer

Gemeiner Samtfußrübling

Synonyme (Auswahl):

Samtfuß

Winterpilz

Enoki

Enokitake

Agaricus atropes Schumach.

Agaricus fuscipes Vahl

Agaricus sphinx Batsch

Agaricus velutipes Curtis

Collybia eriocephala Rea

Collybia veluticeps Rea

Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm.

Collybidium velutipes (Curtis) Earle

Gymnopus velutipes (Curtis) Gray

Myxocollybia velutipes (Curtis) Singer

Pleurotus velutipes (Curtis) Quél.

Basidiomycota --> Agaricomycetes --> Agaricales --> Physalacriaceae --> Flammulina --> Flammulina velutipes

Etymologie (=Übersetzung des wissenschaftlichen Namens):

"Samtfüßiges Flämmchen"

Kurzbeschreibung:

Orangefarbener Lamellenpilz mit schmierigem Hut und schwarzsamtigem Stiel, der im Winter in großen Büscheln an Laubholz wächst.

Makroskopische Merkmale:

Hut 2-7 cm breit. Orangegelb bis rostorange, am Rand heller gelb. Schmierig-klebrig, jung halbkugelig, dann abgeflacht, relativ dünnfleischig. Manchmal durchscheinend gerieft. Fleisch elastisch, blass gelblich.

Stiel zäh, schwarzbraun samtig, besonders an der Basis, oben gelblich. Bis 7 (10) cm lang. Ringlos.

Lamellen bogig am Stiel angewachsen, untermischt. Blass weißlich bis cremefarben.

Geruch schwach pilzartig (lt. Literatur "laugenartig").

Geschmack mild.

Sporenpulver weiß, inamyloid (nicht mit Melzers Reagenz anfärbbar).

Mikroskopische Merkmale:

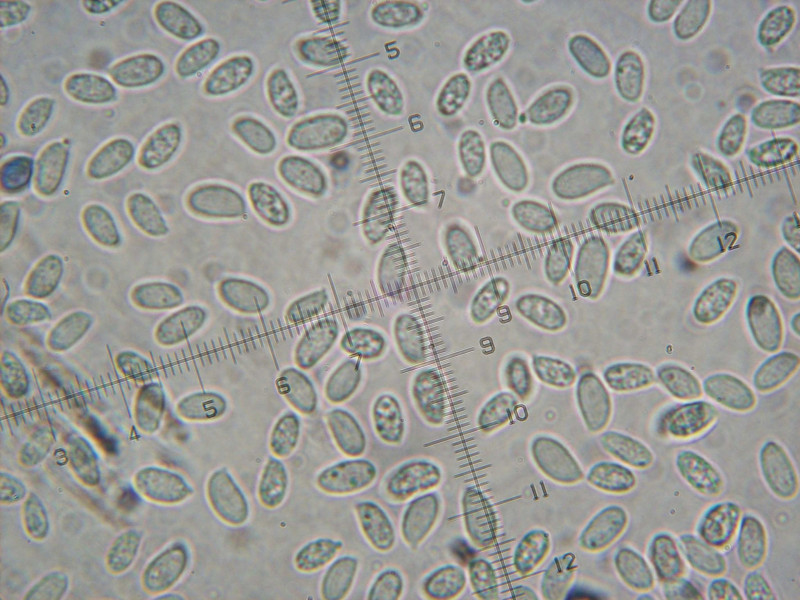

Sporen elliptisch, länglich, glatt, ohne Keimporus. 6-9,5 x 3-4,5 µm. Länge-Breite-Quotient 2-2,3.

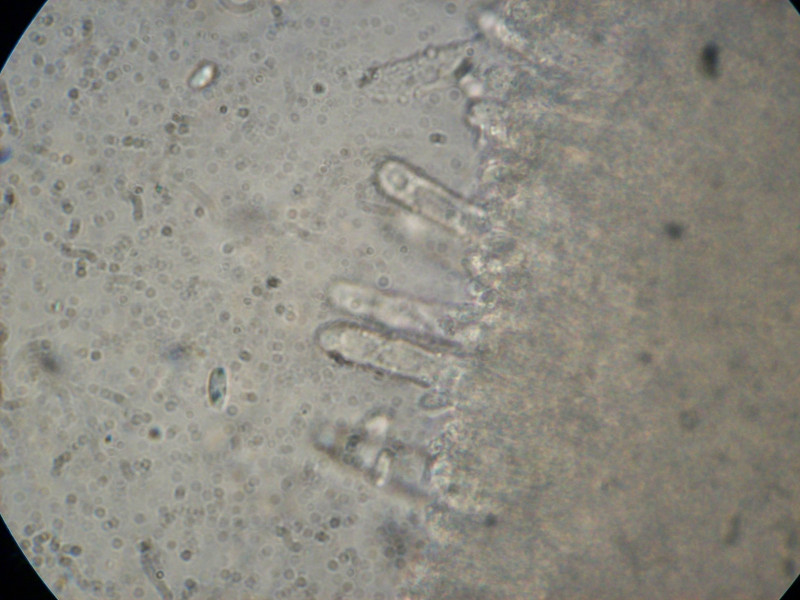

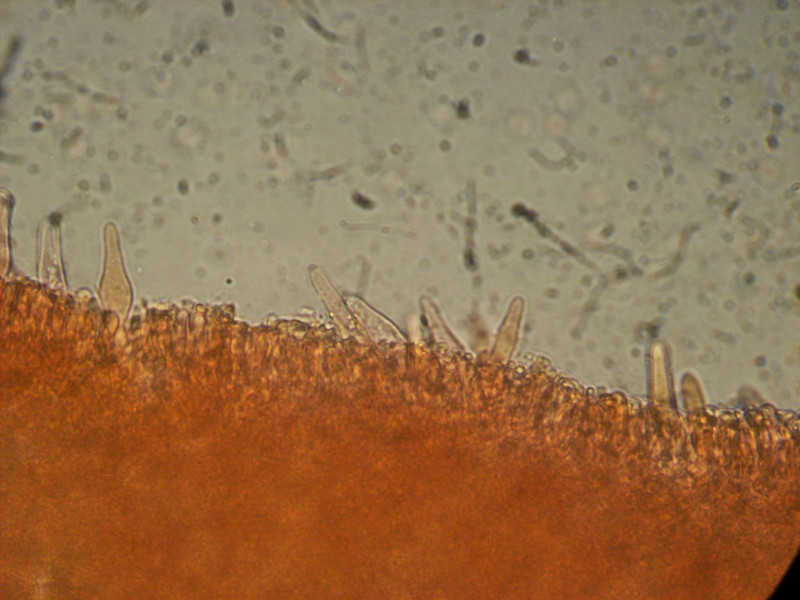

Cheilozystiden flaschenförmig bis fingerförmig.

Hyphen mit zahlreichen Schnallen an den Septen.

Huthaut ein Ixotrichoderm (gelatinös). Hyphidien meist verzweigt.

Vorkommen:

Saprobiont oder Schwächeparasit an absterbendem oder totem Laubholz (bevorzugt Weide, Pappel, Buche und Esche), ganz selten auch an Nadelholz. Büschelig in den Wintermonaten. Häufig.

Speisewert:

Essbar, recht guter Speisepilz. Wird, besonders in Japan, kommerziell in großen Mengen angebaut.

Verwechslung:

Mit (giftigen) Vertretern aus anderen Gattungen ist die Art wegen ihres charakteristischen Erscheinungsbildes und des Vorkommens im Winter kaum zu verwechseln.

Schwefelköpfe (Hypholoma) unterscheiden sich durch einen trockenen, blasser gelbbräunlichen Hut, einen nicht samtigen, hellen Stiel und gräuliche Lamellen.

Schüpplinge (Pholiota) haben braune Schuppen auf dem Hut, sind größer und dickfleischiger oder haben andere Farben. Der Stiel ist bei ihnen nicht schwarzsamtig.

Flämmlinge (Gymnopilus) haben orangefarbene Lamellen, einen trockenen Hut und einen nicht schwarzsamtigen Stiel.

Das Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis) hat einen trockenen, weniger intensiv gefärbten Hut und einen braun geschuppten, beringten Stiel.

Der Gift-Häubling (Galerina marginata) hat einen nicht schwarzsamtigen, sondern silbrig faserigen, beringten Stiel und einen trockenen Hut.

Außerdem haben alle genannten Gattungen braunes Sporenpulver.

Schwieriger ist es, Flammulina velutipes von anderen Arten der Gattung Flammulina zu unterscheiden. Da alle Arten essbar sind, ist dies für Speisepilzsammler weniger von Bedeutung.

Der Langsporige Samtfußrübling (Flammulina elastica) unterscheidet sich von F. velutipes nur durch die längeren Sporen (allerdings ist auch dieses Merkmal manchmal nicht zuverlässig; hier ist noch Einiges unerforscht). Die Sporen werden 8-11,5 µm lang und haben einen Länge-Breite-Quotient von 2,5-3. Die fast ebenso häufige Art wurde früher nur als Form von F. velutipes angesehen (f. longispora), ist aber nicht mit F. velutipes kreuzbar und muss als eigene Art gelten.

Weniger leicht zu verwechseln sind folgende Arten:

Der Blasshütige Samtfußrübling (Flammulina fennae) wächst wurzelnd auf dem Erdboden und hat einen cremeweißlichen Hut. Außerdem hat er etwas kleinere Sporen mit einem Länge-Breite-Quotient von unter 1,8.

Der Hauhechel-Samtfußrübling (Flammulina ononidis) ist ein kleiner Pilz mit 2 cm großem Hut, der einzeln auf dem Erdboden bei Hauhechel (Ononis) wächst.

Der Mediterrane Samtfußrübling (Flammulina mediterranea) wächst im Sand bei Strandhafer (Ammophila litoralis).

Andere Arten der Gattung wie Flammulina populicola (Pappel-Samtfußrübling) und Flammulina rossica (Russischer Samtfußrübling) sollten in Deutschland wohl nicht vorkommen und unterscheiden sich unter Anderem durch eine anders aufgebaute Hutdeckschicht (hymeniform).

Links zu Portraits von ähnlichen Arten:

Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis)

Gift-Häubling (Galerina marginata)

Weitere nützliche Links

[url=http://forum.pilze-bayern.de/index.php/topic,395.msg4215.html#msg4215]Bestimmungsschlüssel für die Gattung Flammulina[/url]

The Genus Flammulina

Kurzer Artikel von Gernot Friebes

Bilder:

Die Exemplare auf folenden Bildern wuchsen auf Linde (Tilia) und Weide (Salix):

Cheilozystiden in Wasser:

Cheilozystiden in Kongorot:

Schnallen der Huthauthyphen in Wasser:

Sporen in Wasser:

Zum Vergleich Sporen von Flammulina elastica: