MoinMoin!

Hm, an der Konsistenz erkennen? Das kann ich aus eigener Erfahrung von mir nicht behaupten. Die Konsistenz bei beiden Arten ist sehr ähnlich, und in erster Linie abhängig vom Entwicklungsstadium der Fruchtkörper und äußeren Einflüssen (Witterungsverläufe).

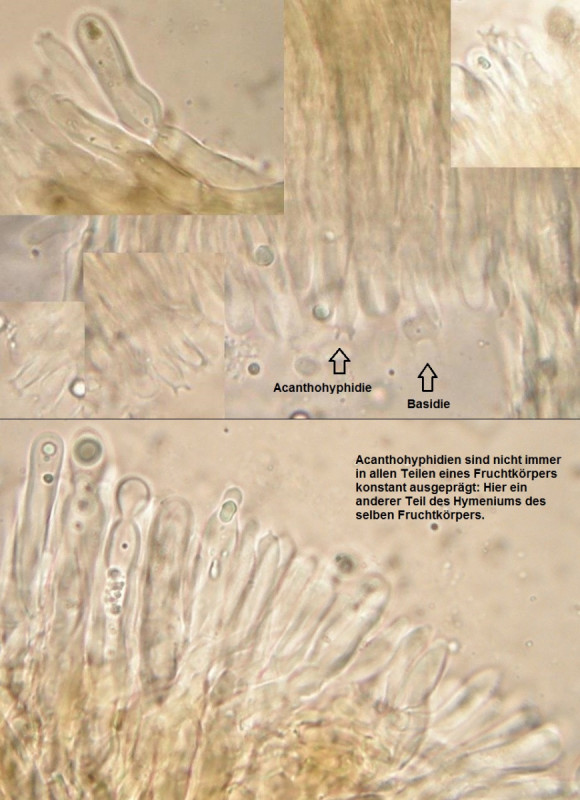

Die Acanthohyphidien sind auf jeden Fall das sicherste Trennmerkmal - aber da muss man schon genau hingucken. Bei Stereum insignitum sind die nicht konstant ausgeprägt, also es gibt auch normale Hyphidien ohne Auswüchse (sogar mehr als Acanthohyphodien), und zudem sind die kleinen, fingerartigen Spitzen oft ganz schön unscheinbar.

Die Sporen geben nichts her, die Variationsbreiten beider Arten sind nach meinen Erfahrungen nahezu identisch.

Makroskopisch geht allerdings durchaus eine relativ solide Voreinschätzung: Stereum insignitum ist nach eigenen Beobachtungen schon deutlich "bunter" als Stereum subtomentosum, vor allem die warmen, satten, Rot-, Braun- und Orangebraunen Farbtöne sind auffällig. Die Fruchtkörper von Stereum insignitum werden auch tendenziell etwas größer und die Kollektionen sind oft üppig, ganze Stämme dicht überziehend. Auch interessant: Bei frischen, feuchten fruchtkörpern von Stereum subtomentosum gilbt das Hymenium beim Kratzen normalerweise ziemlich deutlich. Das von Stereum insignitum gar nicht oder nur schwach und unauffällig. Die Ökologie spielt auch noch eine Rolle: Das Hauptsubstrat von Stereum insignitum ist Rotbuche, jedenfalls in Südwestdeutschland. Stereum subtomentosum kann auch an Rotbuche, weicht aber in den Gebieten, wo sich Stereum insignitum stark ausgebreitet hat, mehr an andere Substrate aus.

Oberrheingebiet und angrenzende Hügelländer, bzw. thermophile Vorbergzonen der Mittelgebirge: Da ist Stereum subtomentosum an Rotbuche nahezu völlig verschwunden, Stereum insignitum ist hier an Rotbuche mittlerweile die wesentlich häufigere Art. In Waldstücken um Mannheim rum, wo Rotbuchen stehen und das Totholz auch mal liegen bleiben darf, ist Stereum insignitum ein Massenpilz und kann auf Ansage eingesammelt werden.

So vom äußeren Erscheinungsbild her, vor allem angesichts des Farbspektrums, der Fundgegend und des Substrates: Ich würde den oben gezeigten Fund schon eher für Stereum insignitum als für Stereum subtomentosum halten.

Solche ganz dunkelroten, fast blutroten Fruchtkörper sind allerdings eher selten. Das normale Farbspektrum geht eher ins Braune, aber möglich ist das schon - wenn nicht da noch eine weitere Art drinstecken sollte (die roten und die braunen nehmen sich aber mikroskopisch nix, haben beide Acanthohyphidien und kommen auch am selben Substrat vor, eventuell sogar vom selben Mycel gebildet:

normal dann eher so:

LG; Pablo.