Hallo, Dieter!

Das ist jetzt schade, daß niemand gegen dich gewettet hat. Und ich bin froh, daß ich den Pilz untersucht habe und somit keinen Einsatz bringen konnte.

Meine Zweifel sind ausgeräumt: Der, den du mir geschickt hast, ist Clitocybe vibecina.

Jedenfalls nach Ludwig, Funga Nordica, Großpilze BWs und PdS sehe ich keine sinnvolle Alternative.

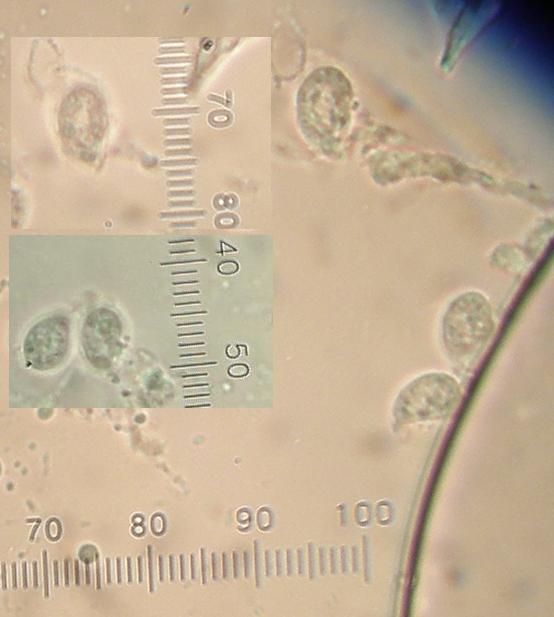

Mikroskopisch wäre da eine HDS aus liegenden, etwas verflochtenen Hyphen, Schnallen an ziemlich allen Septen, Keinerlei Hymenialzystiden, irregulärer Lamellentrama und glatten, etwa 5,5-7,5x3-4,5 µm großen (inamyloiden) Sporen.

Sporen:

Nicht irritieren lassen, die sind nicht warzig. Das ist der Inhalt (Sporen nicht mehr vital), die Sporenhülle ist glatt.

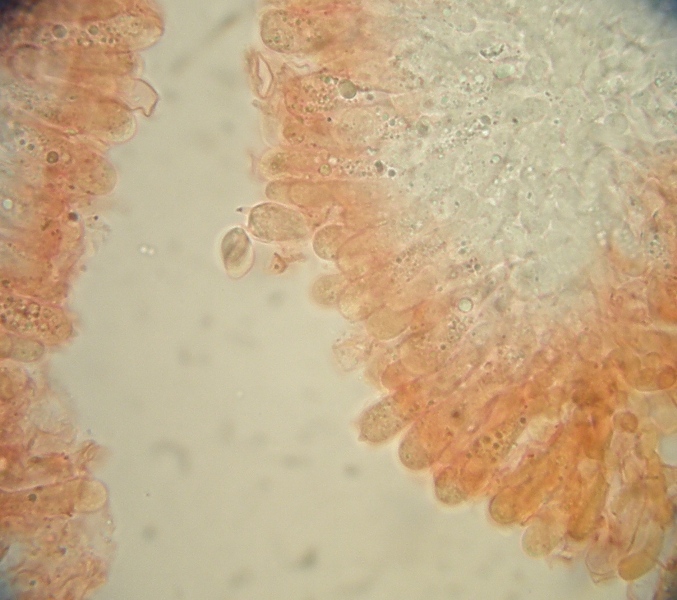

Ein Blick aufs Hymenium, Basidien viersporig:

Clitocybe ditopa hätte kleinere Sporen, andere, optisch ähnliche Trichterlinge riechen nicht nach Mehl oder sind nicht hygrophan.

Verschiedene Graublätter (Gattung Lyophyllum, Untergattung Tephrocybe) hätten einen anderen Habitus bzw. anderen Lamellenansatz und sehen auch mikroskopisch etwas anders aus.

Fayodia bisphaerigera ist optisch sehr ähnlich, riecht auch nach Mehl und ist hygrophan, hat aber runde, stachelige Sporen.

Hier ein grausig schlechtes Bild von meinem Fund der Art aus dem Vorjahr:

LG, Pablo.