Hallo, Leute!

Am Samstag haben Anna und Stefan mich zu einem kleinen Ausflug in einem hübschen Waldstück in der Rheinebene nahe Wiesloch mitgenommen.

Mit recht unterschiedlichen ökologischen Charakteristika, da war also einiges geboten.

Und das ganze bei wuderbarem, warmem Frühlingswetter, in dem sich sogar erste Bärlauchspitzen an die Sonne wagten.

Mit der ganzen Nässe im Boden stellte sich so nebenbei auch ein ganz enormes Spektrum an verschiedensten Pilzen zur Schau.

Ein paar Rindepilze und Porlinge habe ich mal eingesammelt und versucht, denen einen Namen zu geben.

Der eine oder andere name wird dabei schon stimmen.

Kritik und Korrekturhilfen dazu werden gerne gelesen.

Anfangen wir mal mit was Anderem, nämlich dem Glibberkram. Da bestimmt sich vieles auch im Vorbeigehen, wie zum Beispiel Tremella encephala = Alabaster - Kernling

an Fichtenast, Fruchtkörper von Stereum sanguinolentum ebenfalls am Substrat

Dacrymyces lacrymalis agg. = Gewundene Gallertträne

Die habe ich mitgenommen, sah komisch aus diese ziemlich fetten Gestalten an Nadelholz (Fichtenzweig). Und optisch passte das nicht zu Dacrymyces stillatus (Zerfließende Gallertträne), was sich dann mikroskopisch auch bestätigt hat, denn da wären die reifen Sporen erkennbar dickwandig und hätten auch dickwandige Septen.

Außerdem relevant zu Bestimmungs ind die schnallenlosen Hyphensepten und daß die Sporen maximal 3-fach septiert sind.

Für mich ist das momentan ein Aggregat, denn je mehr ich dazu lese, desto diffuser erscheinen mir die Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen D. capitatus, D. minor und D. lacrymalis.

An einem Kiefernstamm eine witzige Kollektion von

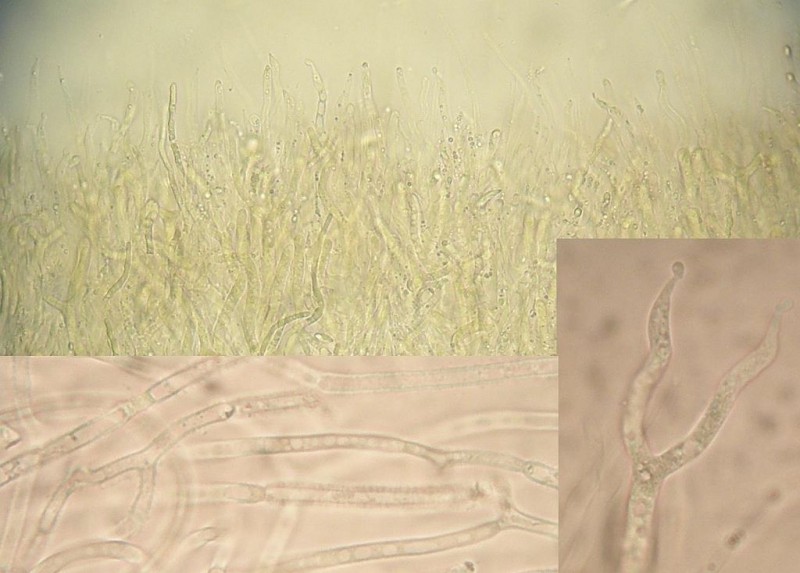

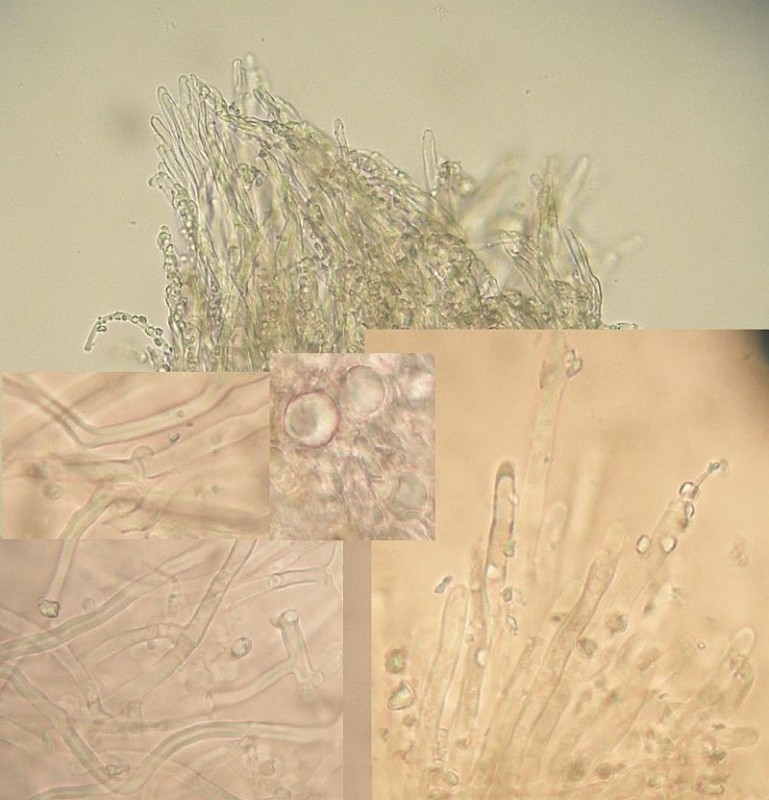

Mucronella calva = Rasiges Pfriempilzchen

Auffällig sind hier die Sporen, die ich bei anderen Kollektionen der Art etwas schlanker erlebt habe. Diese hier sind schon ganz schön breit elliptisch. Im grunde wäre das ein Hinweis auf die Nachbarart (Mucronella bresadolae), aber das sollte bei der Sporengröße ausgeschlossen sein, die von Mucronella bresadolae müssten schon deutlich größer (vor allem breiter) sein.

Um da in die richtige Gattung zu kommen, sind die isolierten (auch wenn gedrängten), konischen Stacheln, das monomitische Hyphensystem mit Schnallen und das völlige Fehlen von (Gloeo-)Zystiden relevant.

Porlinge gab es natürlich massenhaft. Da nehme ich mal nur eine kleine Auswahl von Pilzen.

Zunächst an liegenden Kieferstämmen

Skeletocutis carneogrisea = Fleischgrauer Knorpelporling

Neulich hatten mich die stark gekrümmten Sporen reichlich irritiert. Nachdem ich nun weiß, daß das ok ist, war diese Kollektion kein Problem mehr.

Diplomitoporus flavescens = Ockergelbe Kieferntramete

Die Sporen sind hier erneut am oberen Rand des Möglichen, passen aber nun in die Variationsbreite der Art.

In diesem Fall also einfacher als bei >dem älteren Fund<, den mittlerweile Frank bestimmt hat.

Makroskopisch scheint das erstmal total unterschiedlich auszusehen, aber Porenform, Form der Einzelhütchen und Hutoberfläche: Da gibt es schon Parallelen.

Substrat auch hier natürlich ein Kiefernstamm.

Junghuhnia separabilima (= Junghuhnia lacera) = Weitporiger Resupinatporling

Um in die richtige Gattung zu kommen, sind erstmal mikroskopische Merkmale relevant: Der Pilz muss dimitisch sein (echte Skeletthyphen), an den Septen der generativen Hyphen gibt es Schnallen und im Hymenium finden sich grob inkrustierte, dickwandige Pseudozystiden (die aus Trama oder Subhymenium kommen).

Die gleichen Gattungsmerkmale hat Steccherinum, der einzige Unterschied ist die Ausprägung des Hymenophors.

Makroskopisch kaum zu unterscheidende Porlinge gibt es vor allem auch in den Gattungen Schizopora, Ceriporia und Ceriporiopsis.

Bei dem Fund hatte ich noch kurz mit der seltenen Junghuhnia fimbriatella geliebäugelt, die hat allerdings deutlich kleinere Sporen. Die Spoen sind hier extrem ähnlich denen von Junghuhnia nitida (Schönfarbiger Resupinatporling), unterscheiden kann man die beiden Arten vor allem durch die kräftigen Rhizomorphen bei J. separabilima und durch die größeren, mehr irregulär geformten Poren.

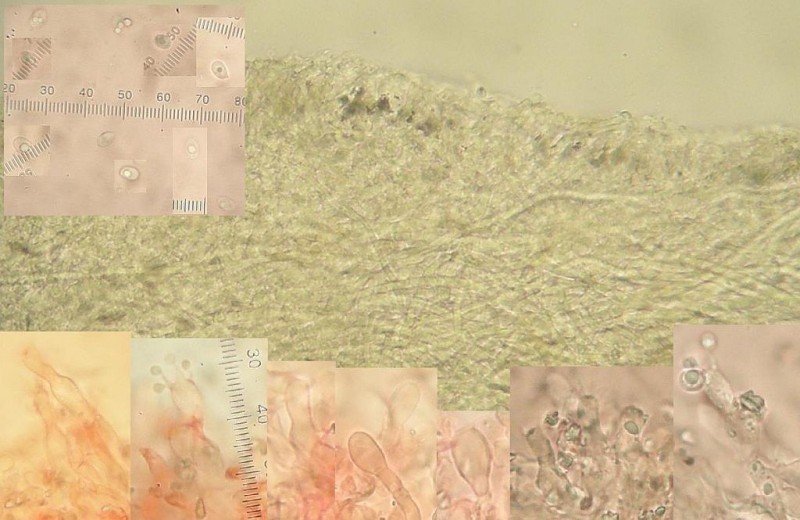

Ceriporiopsis pannocincta = Blassgrüner Wachsporling

Ein außergewöhnlich hübscher Pilz mit dem Farbspiel.

Definiert sich neben optischen Merkmalen (sehr feinporig, irgendwie grünlich-gelb) auch über die teils fast gelatinöse Haptik, eine gelatinöse Schicht zwischen Röhren und Kontext, ein monomitisches Hyphensystem, Septen mit Schnallen und die extrös dünnen Sporen, die denen von Skeletocutis nivea (engporiger Knorpelporling) sehr ähnlich sehen.

Von den Porlingen zu den Rindenpilzen, auch da hat man es oft mit gut ansprechbaren Arten zu tun, wie zB

Serpula himantioides = Wilder Hausschwamm

an Fichte

Noch öfter aber geht ohne Mikroskop nichts mehr, wie zB bei den meisten Arten, die so aussehen wie

Peniophora lycii = Lilagrauer Zystidenrindenpilz

Die rissig - feldrig aufreißende Oberfläche ist nicht bestimmungsrelevant. Bestimmungsrelevant sind hier eher die verscheidenen, hübschen Zystiden und zystidenartigen Elemente. Als da wäre: Dünn- bis dickwandige, breit keulige bis spitz zulaufende Gloeozystiden, deren Inhalt sich in Sulfovanillin komisch lilagraugrün verfärbt + dickwandige und breit kopfige, inkrustierte Lamprozystiden, die sich größtenteils recht weit unten in den hauchdünnen Fruchtkörpern versteckeln + fein inkrustierte, hyaline Dendrohyphidien, die teils aus verdickten Hyphen, teils aber scheinbar (?) auch aus Basidiolen herauszuwachsen scheinen und ziemlich zerbrechlich sind.

An nicht näher bestimmtem Laubholz - Ast im Bärlauch - Buchenwald.

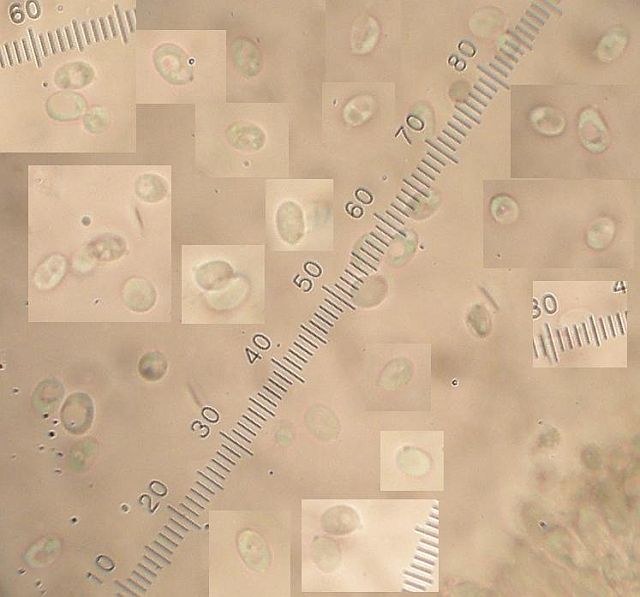

Radulomyces confluens agg. = Zusammenfließender Reibeisenpilz:

Das sind zwei unterschiedliche Kollektionen an zwei verschiedenen Laubholzästen. In der Haptik sind sich beide ähnlich (Phlebia - artig wachsig) und so unterschiedlich beide Kollektionen optisch wirken, mikroskopisch ist beides die gleiche Art. Wenn nicht...

Also: Mikroskopisch sind da keine Unterschiede erkennbar: Beide haben ein monomitisches Hyphensystem, Septen mit Schnallen, generative Hyphen stzark verzweigt, Basidien groß und unregelmäßig keulig, Basidiolen auch annähernd zylindrisch, keine Zystiden. Sporen breitellipsoid bis kugelig, teils etwas dickwandig (oder doppelwandig?), bei dickwandigen Sporen vereinzelt mit ganz fein warzigem Epispor. Insgesamt eher klein für die Art: Kollektion a bei 7-10 x 6,5-8; Kollektion b (der rissige) mit 6-9,5 x 5,5-7.

Mit den Merkmalen landet man recht zielstrebig bei Radulomyces confluens. An Nadelholz sollte es noch ähnliche Arten geben mit größeren Sporen (Globulicium hiemale) und kleineren Sporen sowie Leptozystiden (Flavophlebia sulfureoisabellina & Flavophlebia sphaerospora).

Allein die teils kugeligen und gelegentlich fein warzigen Sporen sind merkwürdig. Zwar wird beschrieben, daß das bei Radulomyces confluens vorkommen darf, aber ich bijn momentan nicht in der Lage, dann die trennung von Radulomyces rickii nachzuvollziehen. Wenn ich das richtig verstehe, kann das genauso gut diese Art sein, aber dann könnte jede Aufsammlung von R. confluens mit teils fein warzigen Sporen R. rickii sein?!?

Ich mache da mal ein Aggregat draus, dann kann niemand meckern.

Wie man sich's so schwer machen kann...

Neben dem zweiten (rissigen) Radulomyces confluens sitzt dicht an dich ein weiterer Rindenpilz, der seinen Fruchtkörper mit einer hübschen Trennlinie abgegrenzt hält:

Das ist Radulomyces molaris = Gezähnter Reibeisenpilz

Der sich neben der Gestalt des Hymenophors von Radulomyces confluens auch durch etwas mehr elliptische Sporen unterscheidet. Und an den Spitzen der Satcheln natürlich mit zylindrischen Hyphenenden (steril).

Ein Stückchen weiter hat man ein Stück Glück, da sitzt an einigen Ästen von Wildkirschen der klassische Doppelgänger von Radulomyces molaris, nämlich

Basidioradulum radula = Reibeisen-Rindenpilz

Das ist also der mit den länglichen, dünneren Sporen und den moliniformen Zystiden.

Was der halt auch kann ist zu größeren Belägen zusammenwachsen.

Für mich selbst sehe ich momentan die unterschiedliche Haptik (Radulomyces wachsig, zerkratzbar vs. eher fest /stoffartig bei Basidioradulum) als ein halbwegs brauchbares makroskopisches Trennmerkmal. Das Lieblingssubstrat von Radulomyces sollte Buche oder Eiche sein, bei Basidioradulum Kirsche. Aber verlassen sollte man sich darauf nicht.

Wenn man die Fruchtkörper antrocknen lässt, passiert aber etwas Interessantes:

Die Zähnchen von Basidioradulum radula behalten ihre Form, während die von Radulomyces molaris sich zusammenziehen, dünner werden, als würde man ihnen den Saft rausziehen.

Wo wir gerade bei Stacheln sind:

Steccherinum bourdotii = Rundsporiger Resupinatstacheling:

Ich überlege momentan ja auch, ob eigentlich Steccherinum die einzige Gattug ist, wo es effus - reflex wachsende, gestachelte Fruchtkörper mit dimitischem Hyphensystem gibt. Von Mycorrhaphium natürlich mal abgesehen und in Europa.

An liegendem Laubholz.

Der folgende hat mich ewig im kreis herumgeführt.

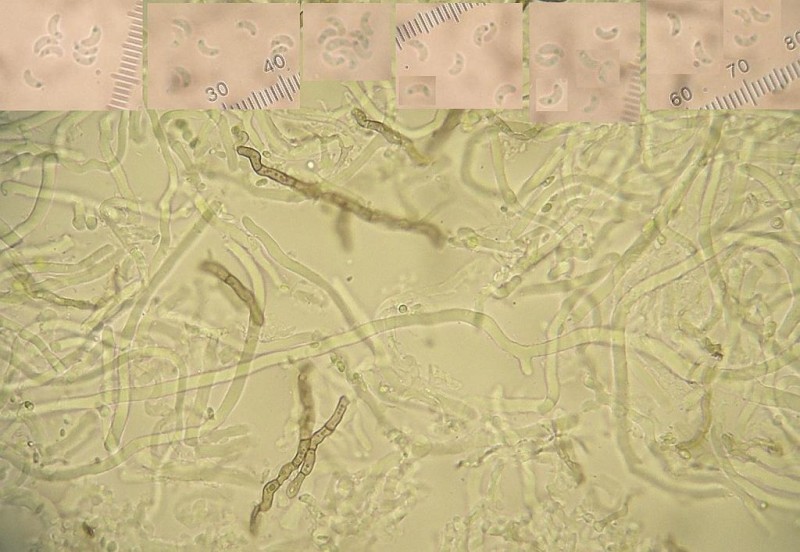

Fibrodontia gossypina = Zähnchen - Rindenpilz ---> Schizopora paradoxa = Veränderlicher Spaltporling (REV.: DÄMMRICH)

Sieht erstmal aus wie eiine Hyphodontia, hat aber erstens gar keine richtigen Zystiden, zweitens eine recht extravagante Basidienform und drittens kein wirklich monomitisches Hyphensystem.

Jedenfalls hielt ich das aus vollster Überzeugung für klar dimitisch, da sind lange, parallel verlaufende Skeletthyphen in der Trama der Zähnchen. Aber die Autoren, die die Art als "pseudodimitisch" bezeichnen, haben wohl recht: Diese "Skeletthyphen" sitzen nämlich im Subikulum an ganz normalen, generativen Hyphen. Mit Schnalle. nur von da aus machen sie sich halt unseptiert auf den weiten Weg bis in die Spitzen der Zähnchen, wo sie allerhand vorwiegend irgendwie platte Kristalle mit sich herumtragen.

Die Hyphen im Subikulum sind übrigens dünn- bis dickwandig, reich verzweigt und tragen reichlich Schnallen.

Die Form der Baisien würde ich schon als urniform bezeichnen, wobei die Form erst im Alter ausgeprägt ist: Junge Basidien sind keulig und werden dann immer "schlabbriger" in der Form.

Maximal irritierend waren bei der Bestimmung diese Hyphenenden mit dicker, harzig-kristalliner Kappe knapp über dem Subikulum in der Trama. Die sind alleridngs nur in Wasser sichtbar, schon in 3% KOH verschwindet diese Kappe, die ein wenig an zu klein geratene Halozystiden von Resinicium erinnert.

Ich habe mich jetzt mal entschieden, diese Dinger zu ignorieren und den Pilz Fibrodontia gossypina (oder gossypium) zu nennen.

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Fibrodontia brevidens eine tropische bis subtropische Spezies. Was ich nicht evrstanden habe, ist wie da eine morphologische Trennung möglich sein soll.

OK, viel zu viel Text. Soll nur heißen: Ich habe eigentlich keine Ahnung von solchen Pilzen. Aber würd's gerne besser verstehen.

Nach wie vor unbestimmt, ein Steccherinum spec.:

keine Ahnung. Die inkrustierten, skeletoiden Hyphidien sind ziemlich diffus, haben ihre Inkrustierung größtenteils verloren. Das Hymenium ist so gut wie weg, da ist keine saubere Basidie mehr zu sehen. Die 5 oder 6 Sporen, die ich finde, können ganz gut dazu gehören, müssen aber nicht.

Pilz ist dimitisch, wächst an manchen Stellen resupinat, bildet aber auch recht regelmäßig kleine Hutkanten und Hütchen. Stacheln fibrös - elastisch, Stachelspitzen teils mehrfach fein geteilt (ausgefranst oder gehört das so?), Schnallen vorhanden, (echte) Skeletthyphen auch.

Ich denke schon, daß das Steccherinum ist. Aber der passt zu keiner Art, dieich bisher angeguckt habe. Wird wahrscheinlich unbekannt bleiben, ist halt schon zu verwittert.

Zum Schluss noch etwas Farbe.

Am Samstag im Wald:

Stammstück von Nadelholz (wohl Fichte).

Am Montag im Döschen:

Heute morgen im Döschen:

Tolles Farbspiel. Ich hoffe mal, der schafft es bis zur Reife und man kann den noch untersuchen und einen Namen geben.

Nachtrag: Zur Identität des Schleimpilzes >siehe hier!<

LG, Pablo.

![]()