Hallo, Chris!

Auch wenn der Pilz in einigen mirkoskopischen Merkmalen nicht ganz typisch ausgeprägt war, ist das Schizopora radula (Schmalporiger Spaltporling).

Zwei makroskopische Aufnahmen habe ich mal noch gemacht:

Das Material ist also gut in Schuss und problemlos zu untersuchen. Makroskopisch sind die rein resupinaten Fruchtkörper auffällig mit größtenteils ganzrandigen Poren, die unregelmäßig eckig bis etwas labyrinthisch sind. Der Pilz ist fest mit dem Substrat verwachsen, hart und etwas bröckelig, keinerlei Rhizomorphen. Die Kohlenbeeren sind nicht das Substrat, sondern werden einfach von der Schizopora überwachsen.

Mikroskopisch passen die Sporen in Form und Größe (nirgendwo über 5,5 µm Länge) gut zu Schizopora radula (Schizopora paradoxa hätte geringfügig größere Sporen, bis 6 µm).

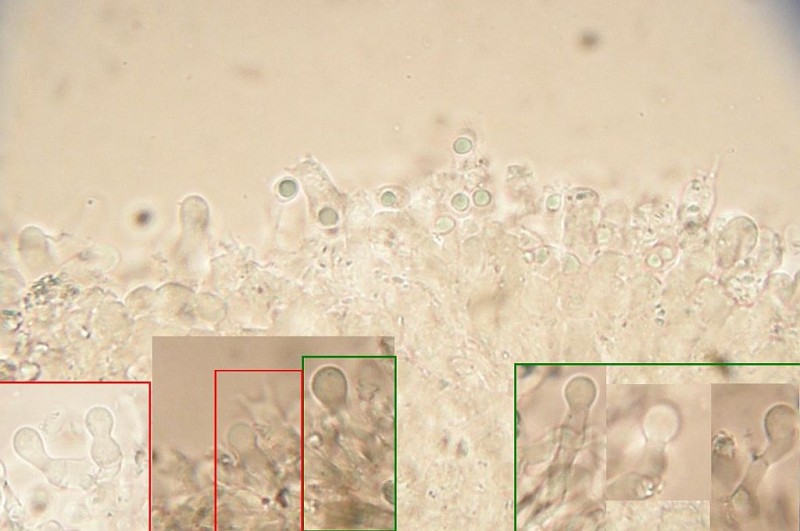

Was mir nicht gefallen hat, war zum Einen, daß ich zunächst mal keine kopfigen Hyphenenden finden konnte. Und die sind erstens ein Gattungsmerkmal, zweitens bei S. radula häufiger anzutreffen als bei S. paradoxa, sollten eigentlich schon zu sehen sein. Was ich gefunden habe sind spindelige Zystidiolen (hier nicht von Bedeutung) und Basidiolen, die bisweilen so getan haben, als wären sie kopfige Elemente (siehe rot eingerahmte Elemente im folgenden Bild).

Basidiolen entstehen aber im Hymenium, haben also ihren Ursprung an den dortigen Hyphen und sind also recht kurz. Die kopfigen Hyphenenden sind im Grunde keine Elemente des Hymeniums, die sind viel länger, sind einfach aus der Trama (Fleisch der Röhrenwände) ins Hymenium hineinragende Enden von generativen Hyphen. Und die sollen eben kopfig sein.

Die waren in den ersten drei Präparaten nicht zu finden. In drei weiteren Präparaten allerings dann deutlich erkennbar, wenn auch nicht so häufig, wie ich sie bei der Art schon gesehen habe (siehe grün eingerahmte Elemente im unteren Bild).

OK, immerhin sind sie da, Punkt für Schizopora.

Was mich auch erst gestört hatte, waren die ausgeprägten skeletoiden Hyphen. Schizopora finde ich da schwer zu beurteilen, weil da eben dickwandige Hyphen lang vom Subikulum durch die Porenwände laufen und es schwer ist, bei denen die Septen zu finden.

Das sieht erstmal so aus:

Und sieht also aus wie echte Skeletthyphen und der Pilz wäre damit echt dimitisch (was Schizopora radula nicht wäre).

Die Septen habe ich dann allerdings auch noch ausfindig machen können. Im Subikulum ist es einfacher abzubilden als in der Röhrentrama, aber auch dort gibt es Septen an den dickwandigen Hyphen.

Septen an Skeletthyphen in blauen Kästchen:

Die Hyphen im Subikulum haben zudem hier immer ein deutliches Lumen, bei S. paradoxa sind sie nahezu voll, ein Lumen oft gar nicht mehr sichtbar.

Schizopora paradoxa sollte auch niemals mit einer solchen Fruchtschicht auftauchen.

Das Problem ist nur, daß es in anderen gattungen durchaus Arten mit so einem Aussehen gibt.

Die waren aber mikroskopisch recht schnell ausgeschlossen, denn die hätten alle entweder gar keine dickwandigen Hyphen in der Röhrentrama, oder hätten keine Schnallen oder ganz andere Sporenformen oder wären eben deutlich dimitisch (mit unseptierten Skeletthyphen) oder hätten auffällige zystidenartige Elemente.

Dann bliebe nur noch Schizopora paradoxa (Veränderlicher Spaltporling) übrig, und die sollte eben makroskopisch auf keinen Fall so aussehen. Nur will man's dann ja auch mikroskopisch noch nachweisen.

LG, Pablo.