Hallo zusammen!

Es haben sich wieder ein paar Pilze bemerkbar gemacht.

Ohne weitere Untersuchungen ist so was vielleicht ganz hübsch:

Dominante Species im Bild ist Trametes ochracea (Ockertramete), zu der auch der umgedrehte Fruchtkörper rechts oberhalb der Bildmitte gehört.

rechts vom umgedrehten Fruchtkörper sitzt eine Trametes suaveolens (Anistramete) und die ältreren, dunkleren Fruchtkörper unter Trametes suaveolens und zwischen Trametes ochracea wären noch Trametes versicolor (Schmetterlingstramete).

Als nächstes eine gut bedeckte Perenniporia fraxinea (Eschen - Baumschwamm):

An einer noch lebenden, stehenden Robinie.

ein Stück weiter in einer Roteichenschonung an einem "Dürrholzständer" findet sich wieder Ceriporia purpurea (Purpurner Wachsporling):

Diesmal in etwas älter, die Fruchtkörper sitzen nicht nur auf dem Holz, sondern überwachsen auch alte Fruchtkörper von Diatrype spec (indet. Eckenscheibchen).

Mikroskopisch ananlog zum zuvor vorgestellten Fund.

Es gibt ja auch so absolut allgegenwärtige Arten, die man immer vermeidet zu untersuchen.

Eine solche wäre Lyomyces sambuci (Holunder - Zähnchenrindenpilz):

Der hieß auch schon Hyphodontia sambuci und Hyphoderma sambuci, ist an so ziemlich jedem abgestorbenen Holunderstamm zu finden, besiedelt darüber hinaus noch zahlreiche weitere Gehölze und kann sicher als eine der häufigsten Arten in unseren breiten gelten. Nur leider ist es wohl eher ein Aggregat, d.h. da stecken möglicherweise noch mehr Arten drin, die aber schwer abzugrenzen sind.

Natürlich können sich auch andere weiße Rindenpilze mit warziger Oberfläche mal auf Holunder verirren. Den makroskopisch anzusprechen, ist somit Glückssache (mit immerhin hoher Gewinnwahrscheinlichkeit). Weitere Arten aus den Gattungen Hyphodontia, Xylodon, Sistotrema usw. können auch so aussehen.

Mit den oft kopfigen, meist mehr oder minder inkrustierten Zystiden und den doch recht breitelliptischen Sporen ist er aber mikroskopisch wohl recht gut ansprechbar.

In meiner Ecke ebenfalls häufig ist Coniophora puteana (Gemeiner Kellerschwamm):

Die besiedelt zwar bevorzugt Nadelholz, kommt aber auch immer wieder an allerlei Laubholz vor. Substrat ist hier ein liegender Rotbuchenstamm. In so hübschen Farben ist sie mir noch nicht begegnet. Vorgestellt hatte ich die in diesem Thema auch schon mal. Was mir immer noch bisweilen kopfzerbrechen bereitet, ist die Unterscheidung zu Coniophora arida, die sich wohl vor allem durch die dünneren Fruchtkörper unterscheiden soll. Was hier keiin Problem war, die Beläge sind teils klar über 1mm dick und gut ablösbar. Allerdings sind mir auch schon so Zwischendinger begegnet, die ich am liebsten links liegen lasse.

Außerdem eingesammelt wurde Scytinostroma hemidichophyticum (Mottenkugel - Lederrindenpilz):

In mehreren Vorkommen an liegenden Buchenholz - Stammstücken und allesamt recht frisch mit kräftigem, charakteristischem Geruch nach Mottenkugeln. Den wollte ich eigentlich gar nicht untersuchen, aber aus aktuellem Anlass habe ich's dann doch gemacht.

Erstmal die Sporen, rundlich und teilweise schwach warzig:

und amyloid, was aber bei dünnwandigen Sporen wie so oft am besten in der Masse darstellbar ist. Hier verzichte ich mal drauf.

So. Und dann hat der Pilz recht charakteristische, dünne und verzweigte Skeletthyphen, die im Hymenium in Dendrohyphidien übergehen. Die sind sehr charakteristisch dextrinoid, was dann ein gutes Merkmal sein soll, wenn der Pilz mal nach nichts riecht.

Das wollte ich nachweisen, und Folgendes ist passiert:

Nix.

Die dünneren Elemente weiter unten sind die Skeletthyphen.

Eine andere Art kann ich nicht draus machen, also muss man mal gucken was schief gegangen ist.

Zwei drei weitere Versuche brachten die Erkenntnis: Die Kalilauge.

Ob es sowas gibt wie eine umgekehrte Hemiamyloidität...

Egal, jedenfalls funktioniert das hier nicht, wenn man das Material zuvor in KOH 3% betrachtet hat. Weder die Amyloidität der Sporen, noch die Dextrinoidität der Skeletthyphen ist dann nachweisbar.

Wenn man das Präparat in Wasser einlegt und dann erst Melzer drüber kippt, sieht das schon besser aus:

Soviel dazu in aller Kürze.

In Beitrag #14 ist ein Steccherinum vorgestellt, der aufgrund der völlig verwitterten Fruchtkörper nicht mehr bestimmbar ist.

Lustigerweise ist mir in einem anderen Gebiet ein makroskopisch sehr ähnlicher Pilz begegnet. Auch da ist mikroskopisch kaum noch was rauszuholen, die meisten Strukturen sind einfach weg.

Aber daneben und darüber wachsen frische Fruchtkörper, und die sind bestimmbar. Nämlich handelt es sich um

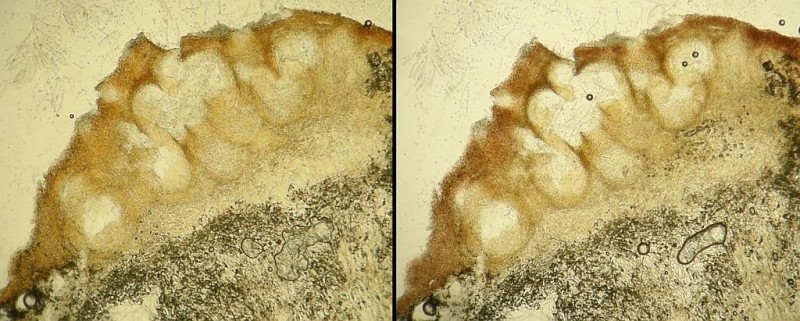

Steccherinum ochraceum (Ockerrötlicher Resupinatstacheling):

Schnallen, dick inkrustierte Skeletohyphidien, elliptische Zwergsporen. Makroskopisch passt es auch.

ich gehe davon aus, daß die alten, kaum mehr bestimmbaren Fruchtkörper zumindest an diesem Buchenast vom selben Organismus gebildet wurde, wie die Frischen.

Und dann ist beides Steccherinum ochraceum.

Achja, und an dem Buchenast hatte sich noch ein beifang eingeschlichen, nämlich

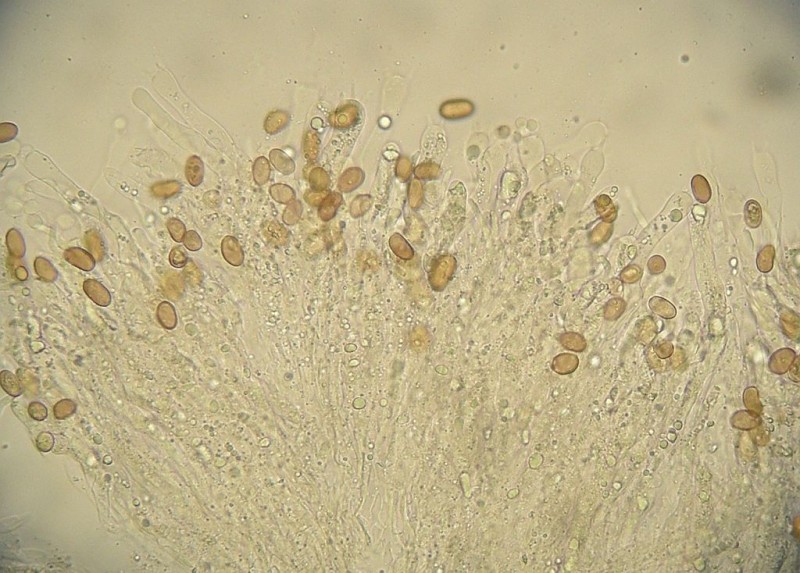

Hypocrea crystalligena (Kristallin - Kissenpustelpilz):

Die Art ist vermutlich nicht selten, wird aber wohl oft nicht erkannt. Wurde ja auch von Jaklitsch erst 2006 beschrieben.

Normalerweise kann ich solche Pilze (Kernpilze) ja gar nicht bestimmen, aber da mir kürzlich dankenswerterweise die wunderbare monografische Bearbeitung von Jaklitsch in die Hände fiel, kann man ja mal...

LG, Pablo.

![]()