Hallo, Ralf!

Mycoacia uda hatte ich neulich eingesammelt, dazu mal eine Kurzdoku:

KOH - Reaktion (3%) nur im Subikulum deutilch, mit KOH 20% überall dunkel weinrot:

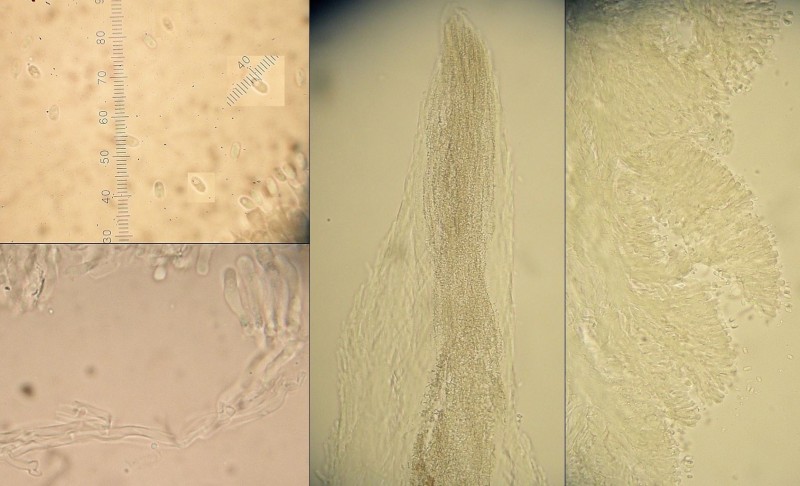

Mikroskopisch ohne Zystiden, mit Schnallen, Hyphen in den Akulei mit stäbchenförmigen Kristallen dicht besetzt, Sporen elliptisch (~ 4-5 x 2,5).

Kristalle sind schon oft relevant, aber nicht immer. Diese großen, groben Kristalle bei dir passen eher nicht zu M. uda, die inkrustierten Zystiden auch nicht.

Die Zystiden könnte man nochmal genauer angucken, ob die dünn- oder dickwandig sind und ob da auch jenseits der Stacheln welche sitzen. Oder ob es vielelicht noch einen weiteren Zystidentyp gibt.

Auch die Hyphenstruktur könnte man sich nochmal genauer angucken (dickwandigekeit, ev. Skeletthyphen im Subikulum, Schnallen).

Ich bin da momentan ratlos, kann deinen Fund nicht zuordnen.

LG; Pablo.

![]()