Hallo in die Runde!

Magellan hat neulich einige Pilze gefunden, darunter auch kleine braune Knubbel auf einem Buchenstamm.

Die Makroaufnahmen des Frischmaterials sind >hier zu sehen<, Pilz Nummer 5.

Nun hat sich eine sehr gut erhaltene Probe bei mir eingefunden. Leider hat sich mein Anfangsverdacht bestätigt, und es ist eine Hypocrea. Kernpilze sind nun nicht so meine Baustelle, dennoch wollte ich versuchen, dem Pilz einen Namen zu geben. Das ist in der Gattung nicht so ganz einfach, wenn man Totmaterial untersucht und keine Anamorphe dabei hat. Orientiert habe ich mich selbstverständlich an der Arbeit von >Walter Jaklitsch<. Wenn man die Schlüsselmerkmale der Anamorphen nicht berücksichtigen kann, ist es allerdings schwer, die Merkmale richtig zu interpretieren, insbesondere die vielen makroskopischen Schlüsselmerkmale.

Gelegentlich bin ich zwei Wege gegangen, am Ende tendiere ich am ehesten zu Hypocrea minutispora, kann aber zB Hypocrea pachybasidioides nicht wirklich ausschließen.

Vielleicht kennt ja jemand sich in der Gattung besser aus als ich und hat noch einen anderen Blick / mehr Erfahrung dazu, für Einschätzungen bin ich dankbar.

Zu den Eckdaten:

Makroskopische Beschreibung und Fundort wäre den Angaben von magellan im Nebenthema zu entnehmen.

Was ich bieten kann:

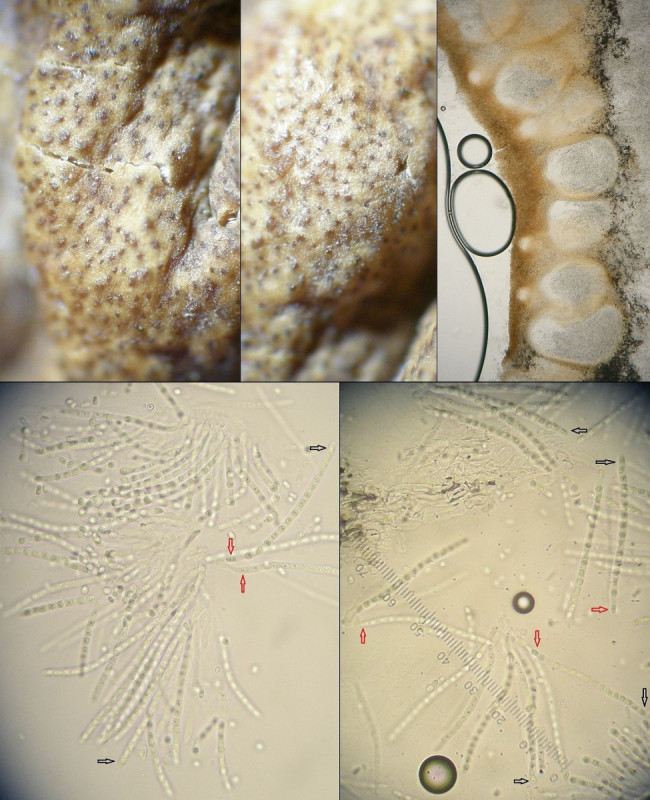

- Fruchtkörper mit weißem Stroma, Oberfläche fleischbräunlich, Perithecien und Öffnungen dicht gedrängt, klein, ostiolen dunkler als die Oberfläche

- keine signifikante Reaktion mit KOH

- Oberfläche unbehaart, glatt, wirkt makroskopisch leicht gelifiziert, was sich aber mikroskopisch nicht nachvollziehen lässt.

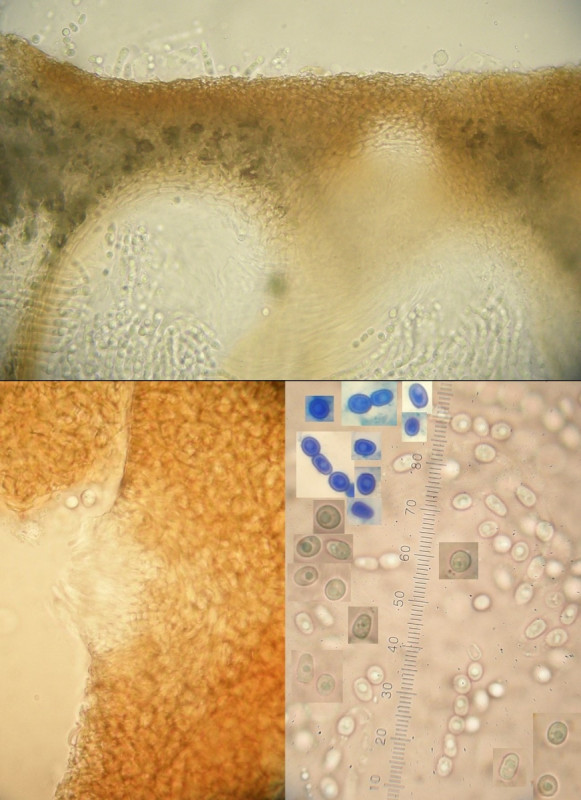

- Sporen hyalin, rund bis zylindrisch, bisweilen projektilförmig, tot (in KOH3%) ca. 3-5 x 2-3,5 µm; apikale Sporen idR. deutlich breiter und rundlicher als basale Spore (diese zumeist schlank, elliptisch bis zylindrisch, in BWB Sporenoberfläche im Profil sehr fein rau (stachelig)

Oberfläche mit Ostiolen, Ostiolen im Schnitt, Asci mit Sporen (rot= basal, schwarz = apikal):

Kruste unbehaart, Ostiole mikroskopisch im Schnitt, Sporen:

Alle Bilder werden beim Anklicken größer.

LG, Pablo.