Cudoniella tenuispora (Cooke & Massee) Dennis

Backenzahn - Kreisling

Synonyme:

- Sarcoscypha tenuispora Cooke & Massee

- Pseudombrophila tenuispora (Cooke & Massee) Boud.

- Cudoniella bataillei (Boud.) Bon & Chevassut

- Geopyxis parvispora Massee

- Isosoma carnosum (Velen.) Svrcek

- Cudoniella clavus var. grandis Boud.

Familie: Helotiaceae

Ordnung: Helotiales

Klasse: Leotiomycetes

makroskopische Beschreibung: Fruchtkörper jung tonnenförmig bis zylindrisch und apikal abgeflacht bis eingedellt, bei Reife mehr und mehr ausgebreitet und verflachend, dann typisch backenzahnförmig, zuletzt verflachend mit herabgebogenen Rändern, unregelmäßig geformt; mit dicken, apikal verbreiterten Stielen, Stiele behaart; Konsistenz knorpelig; jung weißlich, bald etwas ockerlich einfärbend; ohne besonderen Geruch

Vorkommen: Bevorzugt im Frühjahr und Sommer, gerne an feuchten Stellen (zB bei Bachläufen, Teichen, Gräben etc.); an liegendem, teils auch vergrabenem Laubholz; in Deutschland in den meisten Regionen eher selten dokumentierte Art

Verwechslungen: Normalerweise ist der Pilz schon makroskopisch gut zu erkennen. Andere Kreislinge wie der Helmkreisling (Cudoniella acicularis) oder der Wasserkreisling (Cudoniella clavus) sind kleiner, mit dünneren Stielchen, die deutlicher vom Kopf abgesetzt sind.

Junge, schlankere Fruchtkörper können aber schwer identifizierbar sein.

Cudoniella clavus sollte keine oder nur eine sehr schwache Porusreaktion (blassblau in Lugol) aufweisen.

Hymenoscyphus vernus (Frühes Stielbecherchen) ist leicht durch die hakenlosen Asci und kleineren, schlankeren Sporen zu unterscheiden.

Einige hellfarbige, operculate Becherlinge wie zB Pseudombrophila ramosa haben weicheres Fleisch, oder sind anders geformt und im Verhältnis zur Größe dünnfleischiger.

Ein Blick durchs Mikroskop lohnt sich immer, makroskopisch ähnliche Pezizomycetes sehen mirkoskopisch schon recht anders aus.

Bilder:

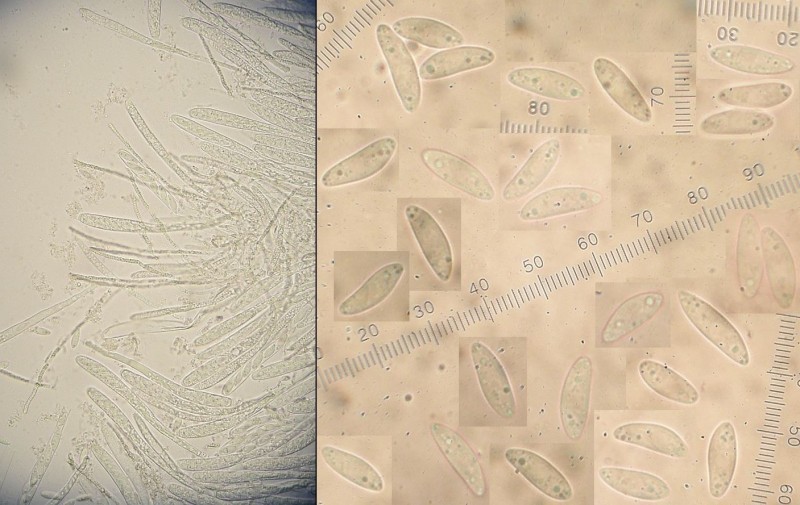

Asci & Paraphysen + Sporen, beides in H2O:

Paraphysen mit vielen lichtbrechenden Vakuolen, Asci mit Haken, Ascusporus in Lugol deutlich blau:

Links zu verwandten und ähnlichen Arten im Archiv:

>Cudoniella clavus = Wasserkreisling<

>Hymenoscyphus vernus = Frühes Stielbecherchen<

>Cudoniella acicularis = Dünnstieliger Helmkreisling<

Speisewert: Nichts zum Essen

![]()

![]()