N'Abend miteinander!

Da noch immer einige Pilze nachschieben, schiebt es auch noch etwas Beifang nach. Die dürfen dann auch noch mit hier rein.

Cyathus olla = Topfteuerling:

Hygrocybe conica s.l. = Schwärzender Saftling:

Lepista irina = Veilchen-Rötelritterling:

Pleurotus ostreatus = Austernseitling (XXL):

Spathularia flavida = Dottergelber Spateling:

Rheubarbariboletus armeniacus = Aprikosenfarbiger Röhrling:

Der ist mir auch schon ein paar Jahre nicht begegnet. Jedenfalls nicht der an eben dieser Stelle, die sich durch das völlige Fehlen von möglichen Mykorrhizapartnern außer Kiefer (Pinus sylvestris) auszeichnet.

Und zwei hätte ich noch, die ich ein bissel ausführlicher zeigen will.

Erstmal Crepidotus ehredorferi = Aprikosen - Stummelfüßchen:

Soweit ich weiß, gbt es außer diesem bislang nur einen weiteren Fund (von Rudi) in Deutschland. und an meiner Fundstelle dürfte es bald vorbei sein, seit dem ersten Auffinden vor drei jahren hat sich der stamm mittlerweile weitestgehend zersetzt. Auch die Rosasporigen nabelinge sind da nicht mehr aufgetaucht.

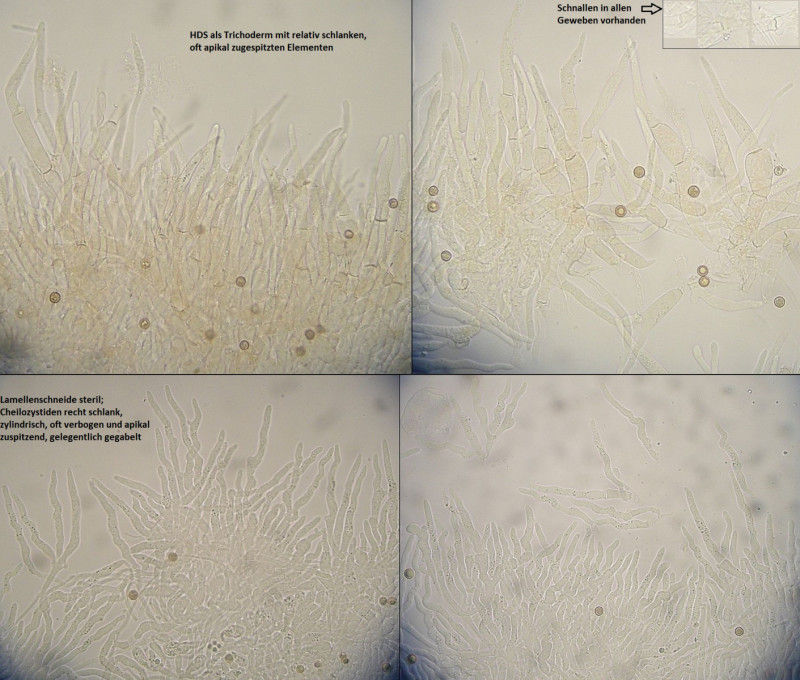

Gymnopilus picreus = Dunkelstieliger Flämmling:

Die Art hat sich in den letzten beiden Jahren auch gar nicht gezeigt, davor aber massenhaft. Ebenso wie heuer. Sitzt hier meist auf vermorschenden Kiefernstämmen und Stümpfen, verweigert beharrlich ein richtig deutliches Schwärzen im fleisch mit KOH 20%, aber wass Besseres fällt mir bestimmungstechnisch einfach nicht ein. Soll angeblich nicht sehr häufig und eher lückenhaft verbreitet sein, ist aber sicher auch unterdokumentiert, weenn sie nur alle paar Jahre fFruchtkörper bildet. Und wird sich halt in Gegenden, wo es wenig keifern gibt und wenig Kieferntotholz rar machen.

LG, Pablo.