Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. (1960)

Rötender Kammpilz, Braunroter Kammpilz

Synonyme:

- Merulius rufus Pers. (1801)

- Merulius pallens Berk. (1841)

- Phlebia castanea Lloyd (1922)

- Phlebia erecta Rea (1922)

- Merulius phlebioides Bourdot & Galzin (1923)

Familie: Meruliaceae

Ordnung: Polyporales

Klasse: Agaricomycetes

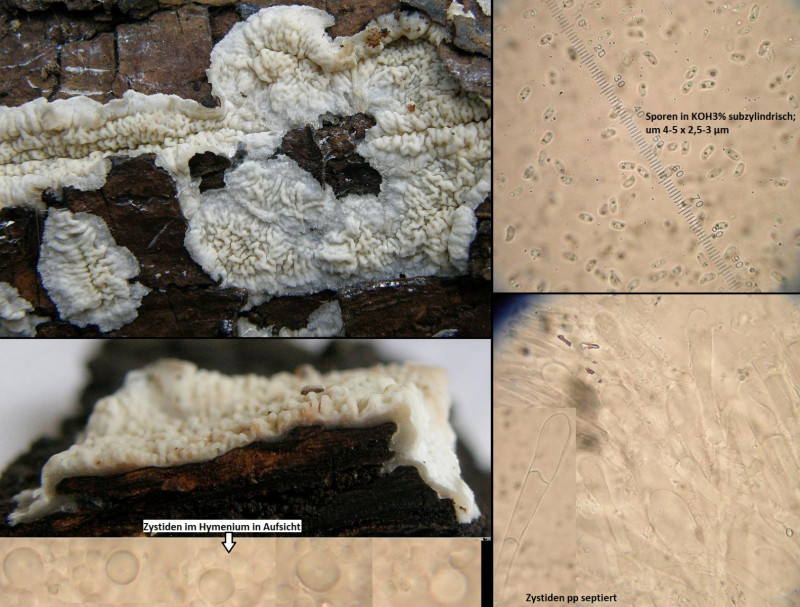

makroskopische Eigenschaften: Fruchtköper vollständig resupinat, Ränder dem Substrat anliegend, je nach Wachstumsphase mit uncharakteristischem oder fransig gewimpertem Rand; Hymenophor aus ineinander gewundenen Falten, meist wenigstens stellenweise dadurch poroid; auf unregelmäßigen Oberflächen auch mit ineinander gefalteten Warzen; frisch mit wachsartiger Haptik, trocken hart und brüchig; jung cremefarben, milchweiß; nach und nach rostockerlich bis rotbraun verfärbend, seltener mit ockergelblichem oder violettbraunem Farbspiel.

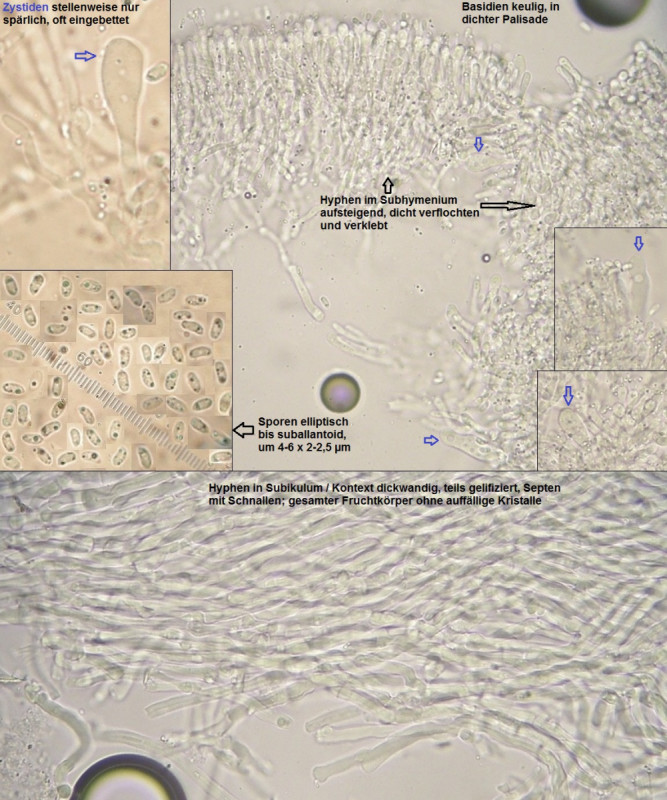

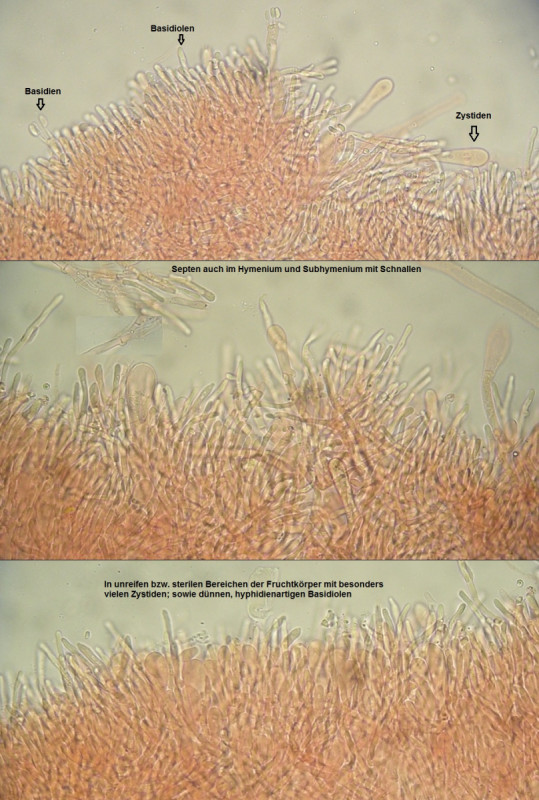

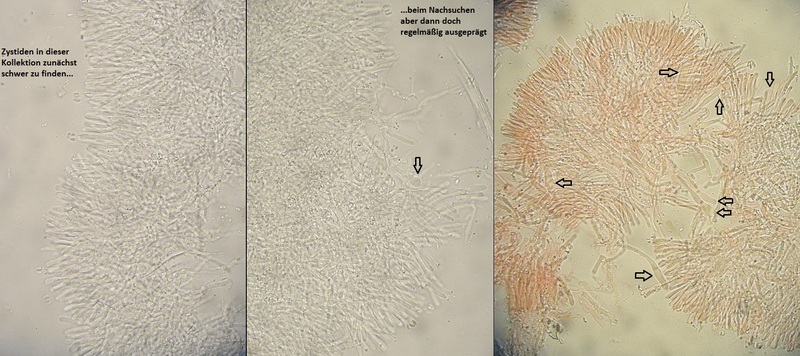

mikroskopische Eigenschaften: Hyphenstruktur: Monomitisch, Septen mit Schnallen. Hyphen im Subhymenium dicht verflochten, ineinander verklebt, auch in KOH3% schwer zu isolieren und zu beobachten; im Subikulum lockerer verknüpft, hier oft +/- ausgeprägt dickwandig, häufig deutlich gelifiziert; im unteren Subikulum strangweise parallel zum Substrat verlaufend; oft ohne Kristalleinlagerungen, gelegentlich mit eingestreuten, uncharakteristisch geformten Kristallen; Zystiden keulig, relativ breit und lang, gelegentlich septiert und bisweilen mit Inhalt (diffus oder als einzelne Tropfen); in den Randbereichen besonders häufig, aber auch in Bereichen mit fertilem Hymenium recht regelmäßig ausgebildet, seltener zerstreut, oft aber auch im Subhymenium bzw. am Übergang Subhymenium - Subikulum eingebettet;

Basidien schlank keulig, in dichter Palisade, vorwiegend viersporig (vereinzelte Ausnahmen mit weniger Sterigmen können vorkommen), mit Basalschnalle;

Sporen glatt, inamyloid, subzylindrisch (in frontalansicht auch elliptisch), meist mit einer konkaven Seite, die den Sporen je nach perspektive auch ein suballantoides (schwach gekrümmtes) Aussehen verleiht; je nach Reifegrad der Fruchtkörper einigermaßen variabel in der Länge (siehe Notizen in Bildern unten), allgemein aber wohl vorwiegend im Rahmen von 4-6 x 2-3 µm

Vorkommen: An schwach bis deutlich zersetztem Laubholz (sehr selten wohl auch an Nadelholz), mit einer Vorliebe für Eiche (Quercus), aber auch nicht selten an Esskastanie, Rotbuche, Pappel, Weide und weiteren. Fruchtkörper werden sowohl auf der Rinde als auch direkt auf dem Holz gebildet; eigene Funde besiedelten recht konstant einigermaßen frisches, noch größtenteils berindetes Laubholz, dabei liegende bis hängende Äste von armdicke bis liegende, dicke Stämme.

Beobachten lässt sich der Pilz wohl in recht unterschiedlichen Habitaten (pers. Funderfahrung), von nährstoffreichen Auwaldgebieten mit basischen Böden bis hin zu nährstoffarmen, sauren Sand- oder Granitböden im planaren bis submontanen Bereich bei einigermaßen variabler Substrat- und Bodendurchfeuchtung.

Bilder (für Großansicht auf Bild klicken):

[hr]

[hr]

[hr]

Verwechslungen: Phlebia radiata ist mikroskopisch nahezu identisch; die tendenziell etwas schlankeren Sporen sind nicht in jeder Kollektion deutlich nachvollziehbar. Oft (in den meisten Kollektionen) sind bei Phlebia rufa die Zystiden breiter und markanter ausgeprägt, insbesondere in den Randbereichen der Fruchtkörper. Aber auch in dem Punkt muss man mit Ausnahmen rechnen (breite, auffallende Zystiden bei Phlebia radiata bzw. unscheinbare bis fehlende Zystiden bei Phlebia rufa).

Die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Arten liegen im makroskopischen Verhalten der Fruchtkörper. Zum einen in den Farbverläufen, wo bei Phlebia radiata meistens zumindest an den Ränden oder filzigen Puschelstellen irgendwelche Orangetöne zu beobachten sind. Zudem sind auch junge Fruchtkörper von Phlebia radiata so gut wie nie weißlich, grauweißlich und röten nie beim Antrocknen. Noch deutlicher ist der Unterschied in der Anatomie des Hymenophors: bei Phlebia rufa mit ineinander gewundenen Falten (mit poroiden Bereichen), bei Phlebia radiata mit +/- strahlig verlaufenden, nicht bzw. kaum ineinander verwundenen Kämmen und Falten. Insbesondere bei untypisch gefärbten Kollektionen von Phlebia radiata (violettbraune Farben) oder untypisch geformten Hymenophoren (zB bei Wachstum auf Substratoberseiten und / oder unregelmäßigen Untergründen wie Moosen) ist die Unterscheidung bisweilen nicht einfach und benötigt etwas Erfahrung in der Beobachtung beider Arten.

Phlebia tremellosa ist normalerweise durch ihren effus - reflexen Wuchs mit Hütchenbildung leicht zu unterscheiden; rein resupinat wachsende Kollektionen von Phlebia tremellosa können sehr ähnliich sehen, unterscheiden sich aber mikroskopisch durch fehlende Zystiden (achtung bei den schlanken Hyphidien bei P. tremellosa!) und schmalere Sporen.

Makroskopisch sind auch Arten wie Phlebia centrifuga oder Phlebia albida etwas ähnlich (wenn auch mit anderer Formgebung des Hymenophors), sie unterscheiden sich mikroskopisch durch fehlende Zystiden und größere, breitere Sporen.

Ceraceomyces serpens bildet - obwohl in eine andere Gattung gehörend - morphologisch erstaunlich ähnliche Fruchtkörper. Die Unteschiede sind sowohl makro- als auch mikroskopisch nicht immer leicht zu beobachten. Das solideste Merkmal ist die Ausbildung der Zystiden bei Phlebia rufa, diese fehlen bei Ceraceomyces serpens. Der mikroskopische Aufbau der Fruchtkörper ist leicht unterschiedlich: Die Hyphen im Subhymenium bei Phlebia rufa dichter und verklebt, bei C. serpens etwas lockerer und leichter voneinander zu isolieren; C. serpens bildet im Subikulum höchstens undeutlich dickwandige und auch keine gelifizierten Hyphen aus. Einen konstanten Unterschied in Sporenform und -größe, wie von manchen Autoren dargestellt, konnte ich bei eigenen Aufsammlungen beider Arten nicht nachvollziehen. Makroskopisch sind die Fruchtkörper von C. serpens tendenziell etwas dünner, die Struktur des Hymenophors feiner und flacher, leichter ablösbar und die Farbverläufe marginal anders; etwas trüber, eher im sehr hell milchkaffefarbenen Bereich bei C. serpens.

Meruliopsis corium hat eine andere Konsistenz (eher wattig als wachsartig), tendiert zur Bildung von Hutkanten (effus-reflex); dagegen soll Meruliopsis hirtellus resupinat wachsen; mikroskopisch sind beide Arten aber leicht durch die schnallenlosen Septen zu unterscheiden.

Weitere Arten auch aus anderen Gattungen können sich ebenfalls mal makroskopisch ähnlich verhalten, weil ebenfalls Fruchtkörper mit wachsartiger Haptik bildend und im Hymenophor gelegentlich auch in einen faltig-gewundenen Bereich variierend, aber in solchen Fällen sind die Mikromerkmale zu beachten, zB bei Phanerochaete (Arten wie Phanerochaete tuberculata ohne Zystiden) die schnallenlosen Septen im Hymenium / Subhymenium, radulomyces mit völlig anderen Sporen, Hyphoderma - Arten mit anderen Sporen und entweder mit anders geformten oder gar keinen Zystiden.

Vergleichsvorschläge:

>Phlebia radiata = Orangeroter Kammpilz<

>Phlebia tremellosa = Gallertfleischiger Fältling<

>Phlebia albida = Weißlicher Kammpilz<

>Phlebia centrifuga = Heidelbeerfransiger Kammpilz<

>Ceraceomyces serpens = Faltiggewundener Wachsrindenpilz<

>Meruliopsis corium = Gemeiner Lederfältling<

>Radulomyces confluens = Zusammenfließender Reibeisenpilz<

>Phanerochaete tuberculata = Zystidenlose Zystidenkruste<

>Hyphoderma mutatum = Veränderlicher Rindenpilz<

>Oxyporus latemarginatus = Breitrandiger Steifporling<

>Coniophora puteana = Gemeiner Kellerschwamm<

>Serpula himantioides = Wilder Hausschwamm<

![]()