Phanerochaete cumulodentata (Nikol.) Parmasto (2015)

Raspelzahn - Zystidenkruste

Synonyme:

- Radulum cumulodentatum Nikol. (1970)

- Phanerochaete raduloides J. Erikss. & Ryvarden (1978)

Familie: Phanerochaetaceae

Ordnung: Polyporales

Klasse: Agaricomycetes

makroskopische Eigenschaften: Fruchtkörper auf und unter der Rinde, zunächst als kleinere Flecken, später mehr oder weniger großflächig; Hymenium wachsartig wenn frisch, Ränder und Subikulum wattig - faserig, weißlich; Hymenophor cremeweiß, blass grauocker bis satt ockergelb, grob warzig bis zahnförmig, Warzen zur Fruchtkörpermitte hin gröber, dicker, stärker zahnförmig und oft zu irregulären Clustern zusammenfließend (lat.: cumulodentata frei übersetzt = –žgehäuft - zahnig–œ); die Ausprägung mit groben, langen und dichten Zähnen der unten vorgestellten Kollektion ist wohl einigermaßen extrem, normalerweise sollte das wohl in richtung eins etwas flacheren Reliefs variieren.

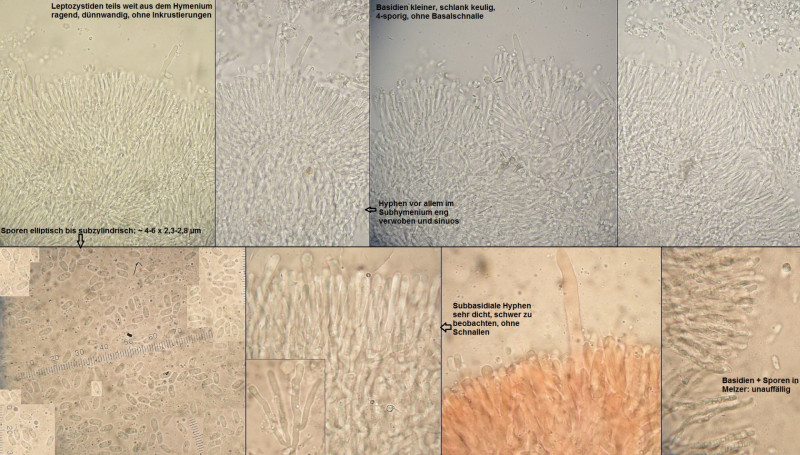

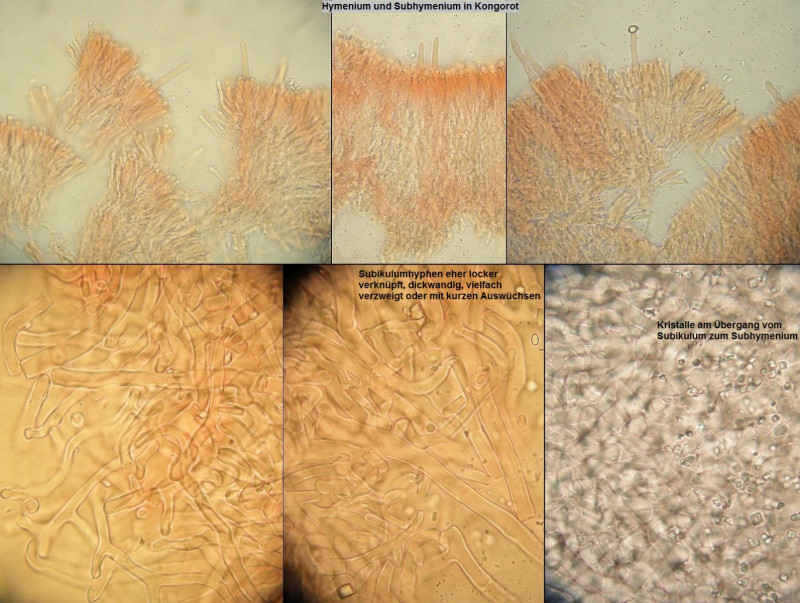

mikroskopische Eigenschaften: Hyphenstruktur monomitisch, Septen im Hymenium und Subhymenium immer ohne Schnallen, im Subikulum / Zahntrama meistens ohne Schnallen jedoch gelegentlich mit großen und bisweilen doppelten –žWirtelschnallen–œ; Hyphen im Subhymenium dünnwandig, dicht aufsteigend verflochten und oft etwas –žphlebioid–œ verknorzelt; im Subikulum +/- dickwandig, lockerer verknüpft, dort vielfach rechtwinklig verzweigt und gegabelt, mitunter nahezu bindehyphenartig mit zahlreichen kurzen oder längeren Auswüchsen / Abzweigungen; teilweise inkrustiert;

Basidien schlank keulig, in +/- dichter Palisade, viersporig, ohne Basalschnalle;

Zystiden als Leptozystiden ausgebildet, dünnwandig, ohne Inkrustierungen, +/- zylindrisch - schlauchförmig, apikal etwas verschmälernd und abgerundet, bis ca. 100 µm lang;

Sporen hyalin, dünnwandig, inamyloid, schmal elliptisch bis subzylindrisch; bei eigenen Messungen (in Leitungswasser aus Abwurf) ca. 4-6 x 2,3-2,8 µm; lt. Lit. 4,5-5,5 x 2,5 µm (CoNE) oder 4,5-6 x 2,5-3 µm (FE12, als Phanerochaete magnoliae).

Vorkommen: relativ seltene Art; in Deutschland mit einer Verdichtungstendenz von Nachweisen im westlichen Mecklenburg-Vorpommern, ansonsten zerstreut in Brandenburg und wenigen, weit gestreuten Einzelfunden in weiteren Bundesländern.

An hängendem oder liegendem Substrat von Laubholz (ob auch Nadelholz?), wohl ohne besondere Bevorzugung bestimmter Habitate oder Bodentypen;

der vorgestellte Fund stammt aus einem Rotbuchen-Mischwald der nördlichen Oberrheinebene, wärmebegünstigt, eher trockener, schwach saurer Sandboden, an in den Luftraum ragendem Ast eines liegenden Rotbuchenstammes, noch größtenteils berindet und ungefähr im Ende der Initialphase; Fruchtkörper ließen sich von Juni bis August 2017 immer wieder an dem Ast beobachten, nicht an den Teilen des Stammes mit Bodenkontakt.

Bilder (für vollwertige Darstellung auf Bild klicken):

Verwechslungen: Phanerochaete aculeata dürfte eine sehr ähnliche Art sein, sowohl makro- wie mikroskopisch. Wichtig zur Unterscheidung wären insbesondere die bei Phanerochaete aculeata viel weniger stark verzweigten Hyphen des Subikulums, die (wohl nicht immer) mit groben Kristallclustern besetzten Zystiden und die tendenziell geringfügig kleineren, schmaleren Sporen können Hilfsmerkmale sein, sowie die stellenweise schlankeren, regelmäßiger zylindrisch geformten Zähnchen.

Phanerochaete omnivora hat ein mehr stacheliges oder schlank zahnförmiges Hymenophor mit gedrängteren Stacheln / Zähnen und deutlich schlankere, zugespitzt - hyphoide Zystiden.

Phanerochaete magnoliae ist eine nordamerikanische Art mit längeren Zystiden sowie größeren Sporen und Basidien. Der Name wurde mißverständlich auch für europäische Kollektionen verwendet, als noch nicht klar war, daß sich nordamerikanische und europäische Sippen auch genetisch unterscheiden. Siehe Volobuev, Okun, Ordynets & Spirin –žThe Phanerochaete sordida group (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Eurasia–œ in Mycol. Progress (2015) 14:80

Weitere Phanerochaete - Arten mit annähernd warzigem Hymenophor unterscheiden sich entweder durch fehlende (Phanerochaete subquercina, Phanerochaete tuberculata) oder anders aufgebaute bzw. inkrustierte Zystiden (zB. Phanerochaete laevis oder Phanerochaete sordida) oder signifikant größere Sporen (dann wohl ebenfalls ohne ausgeprägte Warzen / Zähnchen wie zB. Phanerochaete cacaina).

Selbstverständlich gibt es eine ganze Armada von auf den ersten Blick ähnlichen Rindenpilzen auch in anderen Gattungen. Für Bestimmungen sind mikroskopische Untersuchungen wie immer unverzichtbar. Die Gattung Phanerochaete grenzt sich durch ihre relativ typische Hyphenstruktur ganz gut von anderen Gattungen ab: Schnallen fehlen konstant, außer gelegentlichen und bisweilen doppelten Schnallen an den Hyphen des Subikulums mit verdickten Wänden; Subikulumhyphen meist auch eher locker verflochten. Die elliptischen bis zylindrischen, glatten, dünnwandigen und inamyloiden Sporen sind ein zusätzlicher Anhaltspunkt.

Eine sicherlich unvollständige Liste für vergleichbare Arten siehe im Anschluss.

Vergleichsvorschläge:

>Phanerochaete aculeata = Spitzwarzige Zystidenkruste<

>Phanerochaete omnivora = Dichtstachelige Zystidenkruste<

>Phanerochaete subquercina = Eichenzähnchen - Zystidenkruste<

>Phanerochaete tuberculata = Zystidenlose Zystidenkruste<

>Phanerochaete magnoliae = Grobwarzige Zystidenkruste<

>Basidioradulum radula = Reibeisen - Rindenpilz<

>Hyphoderma transiens = Variaber Rindenpilz<

>Hyphoderma mutatum = Veränderlicher Rindenpilz<

>Cristinia gallica = Zahnförmiger Körnchenrindenpilz<

>Radulomyces molaris = Gezähnter Reibeisenpilz<

>Radulomyces confluens = Zusammenfließender Reibeisenpilz<

>Xylodon quercinus = Eichen - Zähnchenrindenpilz<

>Phlebiopsis gigantea = Großer Zystidenkammpilz<

>Phlebia nothofagi = Scheinbuchen - Fadenstachelpilz<

>Phlebia aurea = Goldgelber Fadenstachelpilz<

>Phlebia radiata = Orangeroter Kammpilz<

>Crustomyces subabruptus = Dimitischer Krustenpilz<

>Peniophora laeta = Hainbuchen - Zystidenrindenpilz<

>Irpex lacteus = Milchweißer Eggenpilz<

Anmerkungen: Die deutschen Namen für diese Art und etliche der Vergleichsarten wurden eben vom Autor selbst ausgedacht.

![]()

![]()