Xylodon spathulatus (Schrad.) Kuntze (1898)

Plattzahniger Zähnchenrindenpilz, Spatelzahniger Zähnchenrindenpilz

Synonyme:

- Hydnum spathulatum Schrad. (1794)

- Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto (1968)

- Sistotrema spathulatum (Schrad.) Pers. (1801)

- Irpex spathulatus (Schrad.) Fr. (1828)

- Radulum spathulatum (Schrad.) Bres. (1903)

- Odontia spathulata (Schrad.) Litsch. (1939)

- Kneiffiella spathulata (Schrad.) Jülich & Stalpers (1980)

- Grandinia spathulata (Schrad.) Jülich (1982)

- Hydnum pithyophilum Berk. & M.A. Curtis (1849)

- Odontia pithyophila (Berk. & M.A. Curtis) Rick (1933)

Familie: Schizoporaceae

Ordnung: Hymenochaetales

Klasse: Agaricomycetes

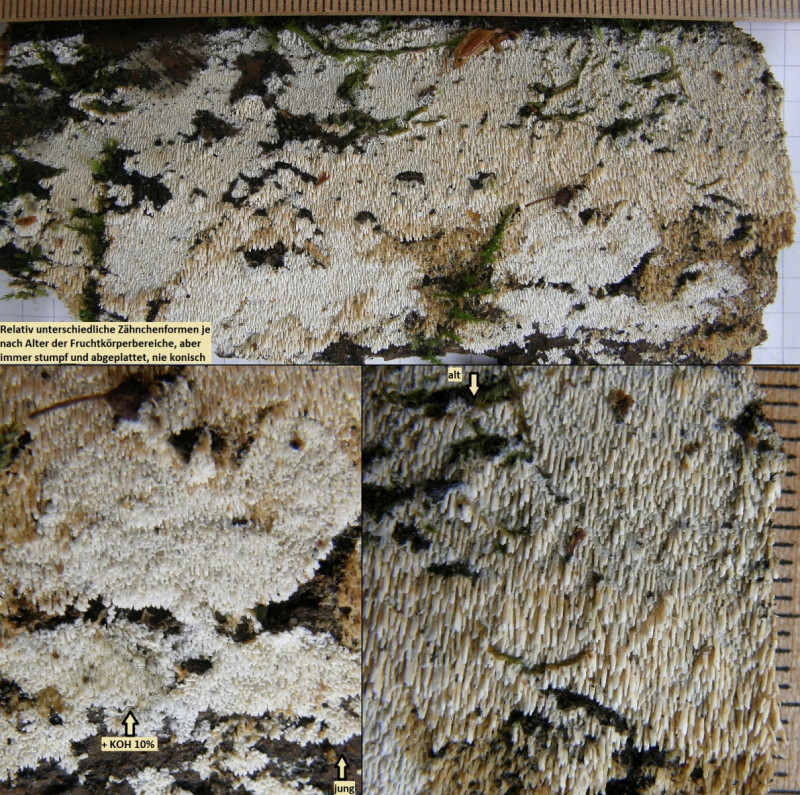

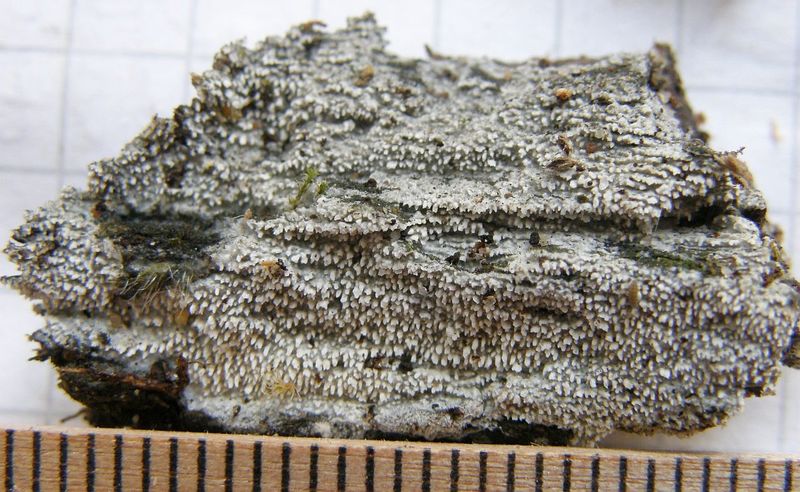

makroskopische Eigenschaften: Fruchtkörper resupinat, ausgebreitet; Hymenophor aus +/- dicht stehenden, bis 4mm langen Zähnchen mit apikal überwiegend abgeflachten Spitzen; weißlich bis cremefarben, höchstens alt und vergehend irgendwie verfärbend; frisch von steif-fibröser Konsistenz, etwas brüchig; Fruchtkörperränder unaufällig ausdünnend bis unauffällig abrupt; zwischen den Zähnchen mit sehr dünnem aber durchgängigem, weißlichem Subikulum

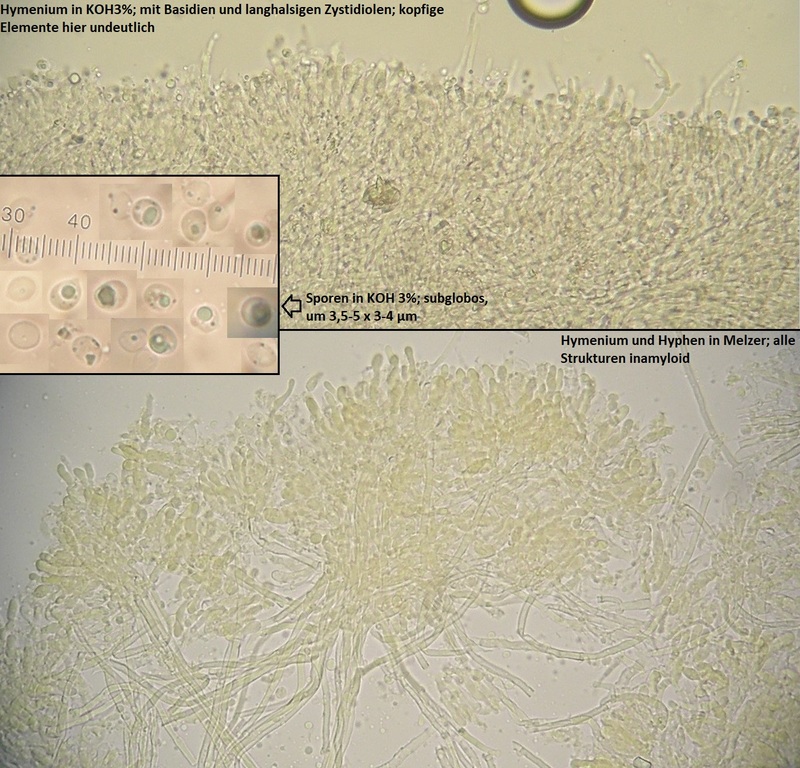

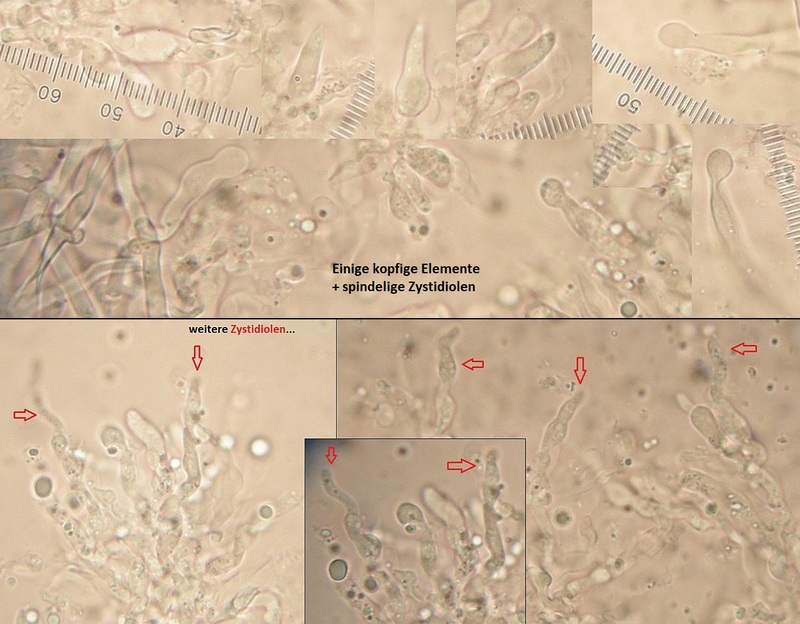

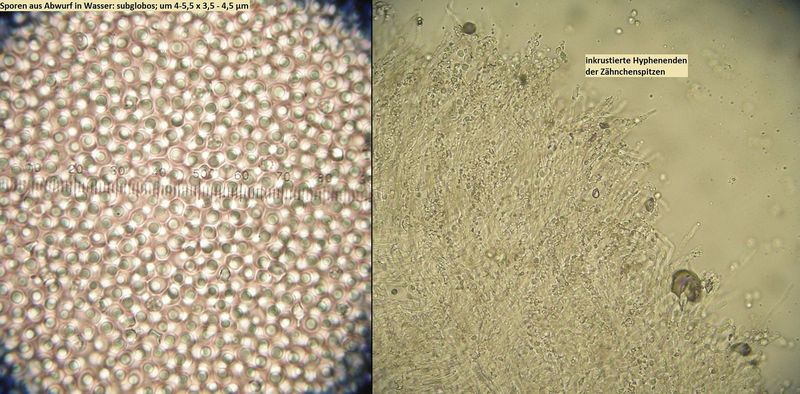

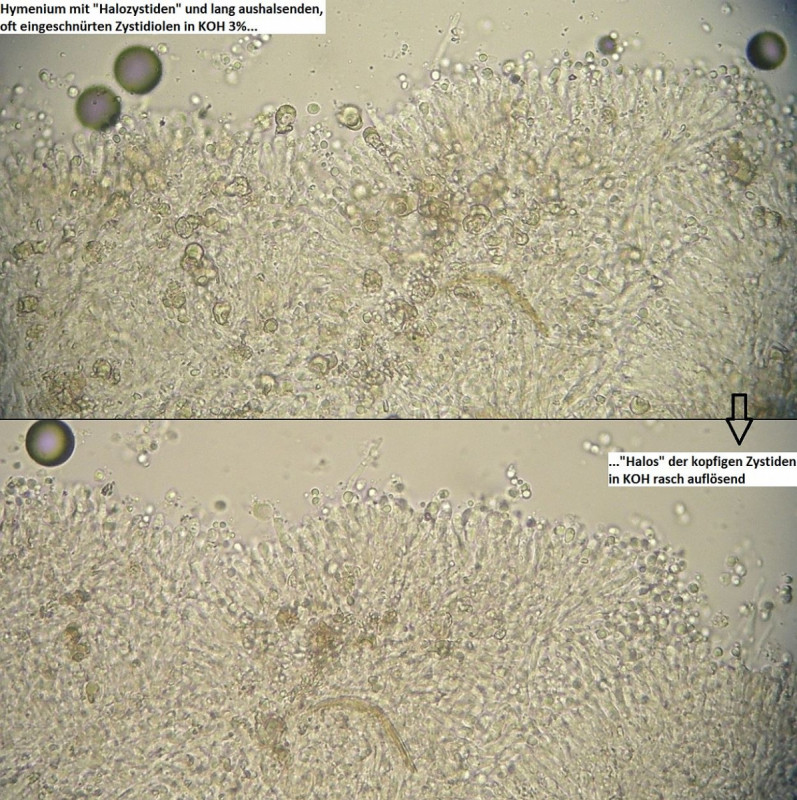

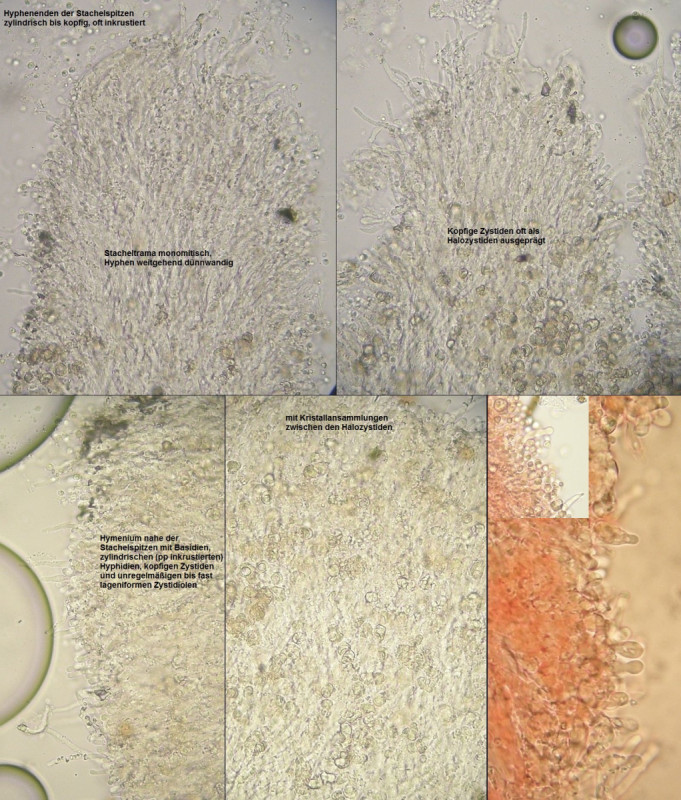

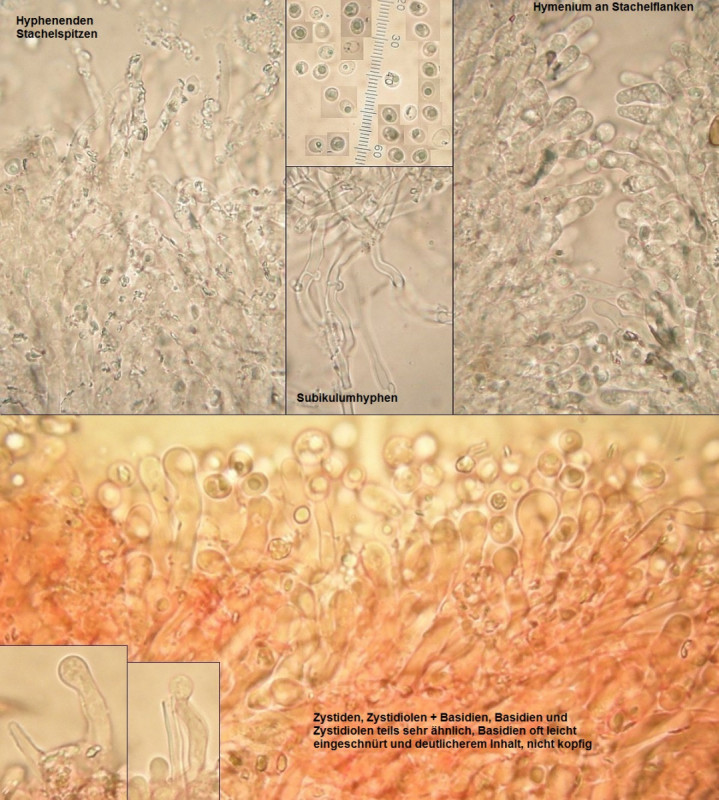

mikroskopische Eigenschaften: Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen überwiegend dünnwandig, recht dicht verknüpft, in den Stachelspitzen gelegentlich inkrustiert; Septen konstant mit Schnallen; in Stacheltrama, an den sterilen Stachelspitzen und im Subhymenium (seltener ins Hymenium ragend) mit vielen kopfigen Hyphenenden / Zystiden, die bei Frischmaterial in Leitungswasser oft als Halozystiden augeprägt sind (Harzkappen in KOH löslich); im Hymenium und an den sterilen Stachelspitzen mit zylindrischen, spindeligen, bis angedeutet flaschenförmigen Zystidiolen, diese oft ein- bis mehrfach eingeschnürt und apikal häufig zugespitzt; ansonsten ohne weitere Zystiden und ohne dickwandige Elemente in Hymenium und Stachelspitzen; Basidien keulig bis fast urnenförmig, viersporig, mit Basalschnalle; Sporen subglobos (einzelne breitelliptische Ausreißer können vorkommen), dünnwandig, glatt, inamyloid, nicht cyanophil, um 3,5-5,5 x 3-4,5 µm

Vorkommen: in Europa weit verbreitet und zumindest gebietsweise häufig, sicherlich mit einigen Dokumentierungslücken, die möglicherweise eher auf Nichtbeachtung als auf ein tatsächliches Fehlen der Art zurückzufühen sind; besiedelt wird meistens Laubholz (seltener auch Nadelholz), bevorzugt liegend und schon einigermaßen zersetzt, eher an dickeren Stämmen und Ästen als an dünneren Zweigen, an dickem, liegendem Substrat gerne großflächig ausgebreitet; mit Tendenz für wärmebegünstigte Gegenden

Bilder (für größere, besser aufgelöste Ansicht aufs Bild klicken):

[hr]

[hr]

[hr]

Verwechslungen: Xylodon spathulatus ist hier definiert als eine Art mit ausgeprägten (langen), +/- isoliert (aber oft gedrängt) stehenden Zähnchen, die nicht linienförmig angeordnet und weder irpicoid oder gar poroid angeordnet sind. Zur Trennung von nahestehenden Arten ist aber unbedingt zu beachten, daß die Zähnchen apikal nicht oder kaum zugespitzt, sondern vielmehr abgeplattet sind.

Mikromorphologisch ist die strikt monomitische Hyphenstruktur entscheidend, ohne dickwandige Elemente in Hymenium und Stachelspitzen + kopfige Hyphenenden / Pseudozystiden vorhanden und in Leitungswasser bei Frischmaterial als Halozystiden ausgeprägt + zugespitzte, oft ein- bis mehrfach eingeschnürte Zystidiolen + sonstige (echte) Zystiden fehlend + einigermaßen subglobose, kleine und dünnwandige Sporen.

Diese 5 Leitmerkmale (Zähnchenstruktur, Hyphenstruktur, kopfige Elemente, eingeschnürte zugespitzte Zystidiolen + Sporenform) sollten die Art von diversen nahestehenden Arten innerhalb von Xylodon abgrenzen. Es mögen intermediäre Kollektionen vorkommen, wo eines oder mehrere Merkmale nicht zusammenpassen. Ob es sich dann um untypische Ausprägungen oder tatsächlich eigene Arten handelt, müsste man vermutlich auch mithilfe von Sequenzierungen klären.

Nach eigenen Beobachtungen sind vor allem die +/- eingeschnürten, zugespitzten Zystidiolen nicht immer konstant und gleichmäßig ausgeprägt, hier gibt es zwischen lang aushalsenden, +/- flaschenförmigen, abgerundet spindeligen und zugespitzten, 1-3-fach leicht eingeschnürten Elementen einige Variationsmöglichkeiten und Übergänge auch innerhalb einzelner Fruchtkörper. An der Form dieser Zystidiolen werden sich daher kaum Arttrennungen orientieren können, wichtig wäre wohl nur, daß überhaupt solche Zystidiolen (oft auch als echte Zystiden interpretiert) vorhanden sind.

Immerhin durch die rundlichen Sporen noch einigermaßen gut abgrenzbar, im Vergleich zu den ellipsoidssporigen Arten der Gruppe.

Vergleichsvorschläge:

>Xylodon rimosissimus = Stachelzahniger Zähnchenrindenpilz<

>Xylodon brevisetus = Kurzstoppeliger Zähnchenrindenpilz<

>Xylodon quercinus = Eichen - Zähnchenrindenpilz<

>Xylodon crustosus = Krustenbildender Zähnchenrindenpilz<

>Lyomyces pruni = Kirschholz - Zähnchenrindenpilz<

>Kneiffiella abieticola = Föhrenbart<

>Kneiffiella barba-jovis = Jupiterbart<

>Hyphodontia arguta = Spitzstacheliger Zähnchenrindenpilz<

>Fibrodontia gossypina = Drahtiges Krustenbärtchen<

>Schizopora paradoxa = Veränderlicher Spaltporling<

>Irpex lacteus = Milchweißer Eggenpilz<

>Radulomyces molaris = Gezähnter Reibeisenpilz<

>Basidioradulum radula = Reibeisen - Rindenpilz<

>Hyphoderma transiens = Variabler Rindenpilz<

>Sidera lunata = Modsichelsporiger Kristallknorpelporling<

>Resinicium bicolor = Harzzahn<

>Radulodon erikssonii = Erikssons Stachelkruste<

>Phlebia uda = Wachsgelber Fadenstachelpilz<

>Phlebia aurea = Goldgelber Fadenstachelpilz<

>Phanerochaete omnivora = Dichtstachelige Zystidenkruste<

>Dentipellis fragilis = Zarte Zahnhaut<

>Sarcodontia crocea = Apfelbaum - Stachelbart<

>Kavinia himantia = Ausgebreitetes Hängezähnchen<

>Mucronella calva = Rasiges Pfriempilzchen<

>Sistotrema brinkmannii = Brinkmanns Schütterzahn<

>Scopuloides rimosa = Feinwarziger Wachsfleckenpilz<

Anmerkungen: Die Aufspaltung der ehemals ziemlich großen und genetisch wie morphologisch sehr herterogenen Gattung Hyphodontia ist bestimmt nicht für alle Pilzfreunde ein großartiges Vergnügen, macht aber in vielen Punkten durchaus Sinn. Allerdings sind die Grenzen zwischen den einzelnen Gattungen innerhalb von –žHyphodontia sensu lato–œ in Teilen noch fließend, da wird sich möglicherweise noch einiges verändern in den kommenden Jahren.

Daher ist es durchaus vertretbar, hier wie bei anderen Arten aus anderen Gattungen des Komplexes für den Alltagsgebrauch vorerst bei –žHyphodontia–œ zu bleiben.

Innerhalb der polyphyletischen –žHyphodontia s.l.–œ lassen sich folgende Gattungen ingegrieren:

- Alutaceodontia

- Botryodontia

- Chaetoporellus

- Deviodontia

- Hastodontia

- Hyphodontia s.str.

- Kneiffiella

- Lagarobasidium

- Lyomyces

- Palifer

- Rogersella

- Schizopora

- Xylodon

Für eine zusammenfassende Übersicht zu einzelnen Gattungen, Taxa und einen –žWeltschlüssel–œ von Hyphodontia s.l. siehe auch >Yurchenko & Wu in MycoKeys 12: 1-27 (2016) –žA key to the species of Hyphodontia sensu lato–œ<.

In –žXylodon–œ sammeln sich momentan haufenweise Arten, aber auch das scheint nicht das Ende vom Lied uund noch kein wirklich einheitliches Bild zu sein. Warum zB Hyphodontia pruni aus Xylodon wieder nach Lyomyces umgezogen sein soll, erschließt sich erstmal morphologisch noch nicht so richtig, eventuell sind die Grenzziehungen zwischen den Gattungen noch nicht ganz konsistent.

Die deutschen Namen der Vergleichsarten wurden zum Großteil eben vom Autor selbst ausgedacht.

![]()