Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. (1958)

Blässlicher Zähnchenrindenpilz

Synonyme:

- Gonatobotrys pallidula Bres. (1903)

- Grandinia pallidula (Bres.) Jülich (1982)

- Kneifffiella pallidula (Bres.) Jülich & Stalpers (1980)

- Peniophora pallidula (Bres.) Bres. (1913)

- Gloeocystidium pallidulum (Bres.) Höhn. & Litsch. (1908)

- Hyphodontia pallidula var. alutarioidea Parmasto (1968)

- Gloeocystidium oleosum Höhn. & Litsch. (1907)

- Corticium oleosum (Höhn. & Litsch.) Sacc. & Traverso (1910)

Familie: Schizoporaceae

Ordnung: Hymenochaetales

Klasse: Agaricomycetes

makroskopische Eigenschaften: Fruchtkörper dünn, fein gewebeartig oder krustenförmig bis lose häutchenartig, bestenfalls in Fitzelchen vom Substrat zu lösen; Oberfläche glatt bis sehr fein körnig (gröbere Warzen sind normalerweise nur Strukturen der überwachsenen Unterlage); anfangs weiß, cremeweißlich, spät erst mit ockerlichen Verfärbungen (wenn überhaupt); Ränder unauffällig, ohne Wimpern oder Rhizomorphen

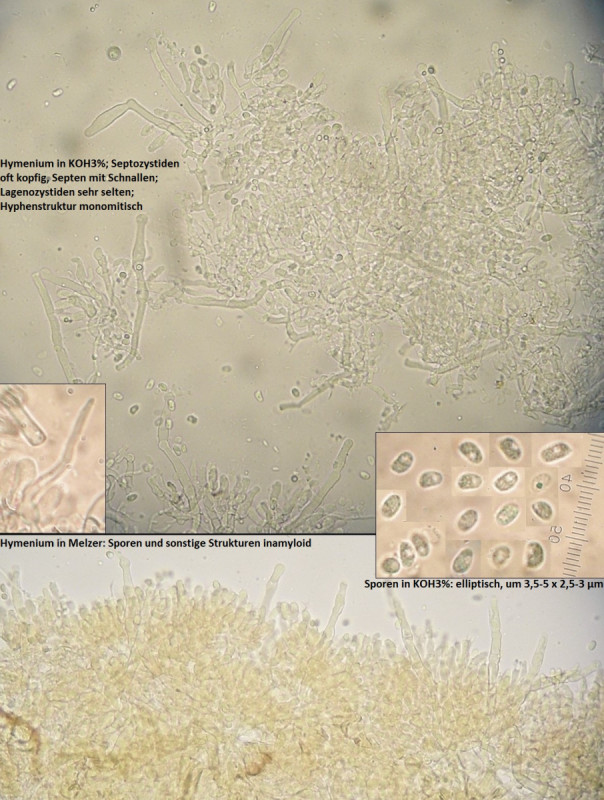

mikroskopische Eigenschaften: Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen vorwiegend dünnwandig, nur an den Septozystiden gelegentlich mit verdickten Wänden; Basidien zylindrisch & oft etwas eingeschnürt, Basidiolen auch keulig; Zystiden meist +/- kopfig; septiert, mit verdickten Wänden, zahlreich; Lagenozystiden fehlend bis zerstreut im Fruchtkörper, oft unvollständig ausgeprägt mit fehlendem Bauch oder fehlenden Inkrustierungen an der Spitze; Sporen glatt, inamyloid, dünnwandig, ellipsoid, um 3,5-4,5 x 2-3 µm

Vorkommen: Sehr häufige Art ohne besondere Präferenzen von Wald- oder Bodentypen, besiedelt wird bevorzugt +/- dickes, feucht liegendes und einigermaßen gut zersetztes Nadelholz (seltener Laubholz) sowie die davon abfallende Rinde.

Bilder (für volle Auflösung anklicken):

[hr]

Verwechslungen: Vergleiche dazu bei >Hyphodontia alutaria<.