Hallo, die Damen und Herren!

Letzten Samstag (20.10) hatten wir eine sehr schöne Exkursion im Nordschwarzwald, im Bereich des oberen Enztales.

Auch wenn die Böden dahinter richtung Calw rüber mehr basisch sind, und auch in unserem Exkursionsgebiet an den Wegrändern teils kalkliebende Arten standen (Cortinarius varius, Hebeloma sinapizans, Tricholoma pardinum), stammen folgende Funde von saurem Milieu, weit ab von verdächtigem Wegschotter.

Ökologie:

Nordhang (ca. 500-600 müNN), bodensaurer Fichten- Tannenwald mit vielen Jungbäumen, gelegentlich eingestreute Rotbuchen und Birken.

Zwischen den Heidelbeeren stehen auch Arten wie Boletus edulis, Imleria badia, Gomphidius glutinosus etc.

Erste Kollektion (Bilder für Vollansicht anklicken):

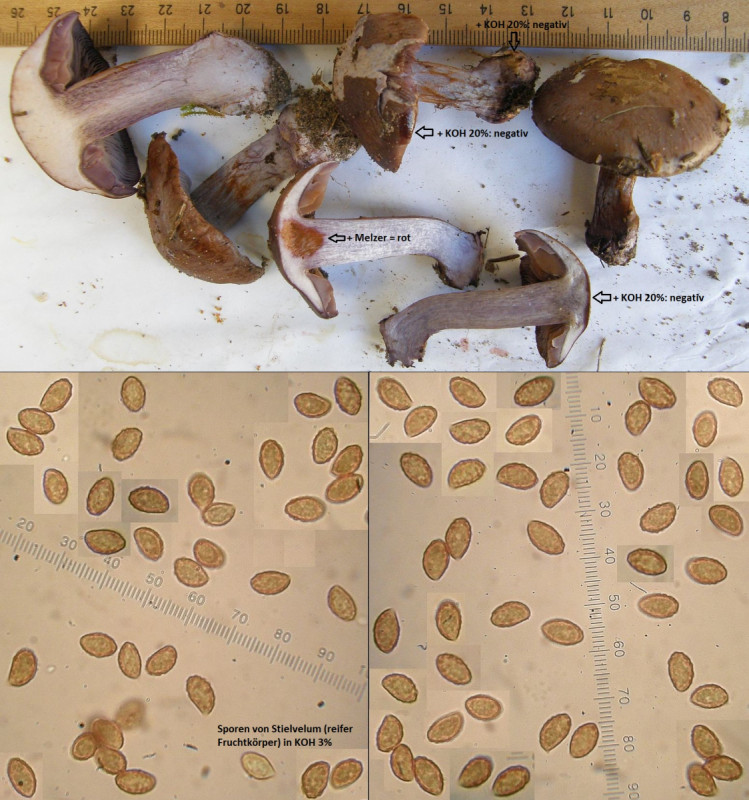

Fruchtkörper mit gerandeter Knolle, aber nicht besonders deutlich. Vor allem an der Knolle auf Druck dunkel (violett) fleckend; Geruch frisch stark blumig / süßlich blütenartig, Geschmack nicht getestet.

Reaktion mit KOH 20% an Knollenrand, Hutrand und in Trama negativ; Melzer im Hutfleisch rot, später dunkelrot. Chemie alelrdings erst ca. 12 h nach entnahme vom Mycel durchgeführt.

Hutoberfläche nur frisch mit schwachen violettönen am Hutrand, teils aber etwas fleckend nach Berührung.

Im Grunde würde ich das hier als Cortinarius purpurascens bestimmen, hatte den aber noch nie in der Hand. Kommt das hin?

Die zweite Kollektion stand nicht unweit der oben gezeigten Kollektion von Cortinarius cf. purpurascens.

Im Grunde könnte das eine extreme Ausprägung der selben Art sein, aber bei Phlegmacien muss man ja sehr vorsichtig sein. Zumal ich nicht sagen kann, ob es da nicht doch bei ganz jungen Fruchtkörpern irgendwelche Grüntöne in den Lamellen gegeben haben mag.

Ökologie wie oben; ebenfalls (vor allem Stiel und Stielbasis) dunkel violett felckend auf Druck; mit Melzer im Hutfleisch tief rot, KOH überall negativ; Geruch auch blütenartig - süßlich, Geschmack nicht getestet.

Unterschied: Diese krasse Hutfarbe! Die PIlze sind durch und durch tief violettblau, mit ähnlicher Farbe wie Cortinarius violaceus, nur halt im Gegensatz zu der Art gar nicht verblassend. Die sind jetzt (getrocknet) immer noch so gefärbt am Hut.

Diese Hutfarbe zeigen alle Fruchtkörper der Kollektion, egal welchen Alters.

Bilder auch hier am besten Anklicken, für Ansicht in voller Auflösung:

Diese Kollektion kann ich mit dem Schlüssel aus Funga Nordica nicht erreichen. Mit dem Schlüssel von Andreas Gminder in GPBW Band5 komme ich wackelnd und schliengernd zu Cortiarius occidentalis. Zu der Art finde ich aber kaum weitere, belastbare Informationen. Sollte aber im Grunde auch nicht so eine intensive Hutfarbe haben?

Beide Kollektionen steckten übrigens teils tief im Moos, einige Fruchtkörper musste man sogar ähnlich wie Trüffeln unterm Moos ertasten.

Also, wie so oft bei Phlegmacien, ich bin ratlos, aber lernwillig und freue mich über Tips.

LG, Pablo.

![]()