Servus,

ich habe heute mal an einem Schlüssel für die Kernpilze an Clematis (Waldrebe) gearbeitet und möchte die Ergebnisse hier zur Verfügung stellen. Ob die Informationen nun für die Kartierung in einem bestimmten Gebiet oder einfach nur für die Wissenserweiterung genutzt werden, spielt hierbei keine Rolle. Alleine die Existenz von winzigen, meist unscheinbaren und völlig unbekannten Pilzen ist faszinierend, sobald man sie makro- und vor allem mikroskopisch erfasst. Interessant ist die enorme Vielfalt, wobei die Waldrebe mykologisch gesehen nicht unbedingt als Hotspot gilt.

Bevor ich aber hier über Pilze schreibe, möchte ich die Waldrebe kurz vorstellen.

Es handelt sich um eine an Gegenständen hochrankende, strauchartige Pflanze mit kreuzartigen Verzweigungen und stark rillig unebener Rindenoberfläche, welche bei dickeren Ästen abblättert und dann oft absteht. Die Pflanze bildet eine vesikular-arbuskuläre Mykorrhiza mit Pilzen, die keine Fruchtkörper bilden und somit nicht sichtbar sind. Abgestorbene Äste sind nicht einfach zu erfassen, da der innere Teil immer noch aktiv sein kann. Für die saprob lebenden Pilze auf oder in der Rinde würde dies aber keine große Rolle spielen.

Häufig sind Clematis-Äste auch von Flechten verschiedener Art besetzt (Xanthoria parietina, Physcia, Lecania cyrtella).

Nach meinen Recherchen gibt es 14 clematis-besiedelnde Kernpilze, sowohl aus der Klasse Sordariomycetes als auch aus der Klasse Dothideomycetes. Der Unterschied zwischen diesen Klassen liegt in der Ascuswand, die bei ersteren einfach und bei letzteren doppelt geschichtet ist. Bei der Erstellung des Schlüssels bin ich auf diese Unterscheidung nicht eingegangen, da es vor allem für Einsteiger nicht ohne weiteres erkennbar ist, wie die Wand der Sporenschläuche nun aussieht.

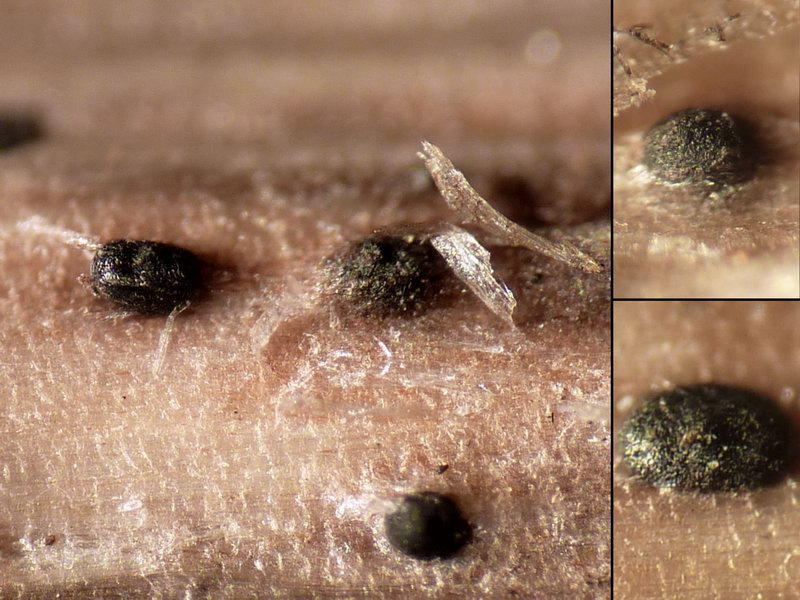

Von den 14 Arten habe ich bis jetzt 7 selbst untersucht. Die häufigste Art ist Rebentischia unicaudata, welche an fast jedem Ast gefunden werden kann, zu jeder Jahreszeit.

--------------------------------------------------------

Schlüssel für die saprob an Waldrebe (Clematis) wachsenden Kernpilze (bwergen, 2013)

1 Sporen mit Anhängseln 2

1* Sporen ohne Anhängsel 5

2 Sporen mit 3 Septierungen 3

2* Sporen mit bis zu 7 Septen 4

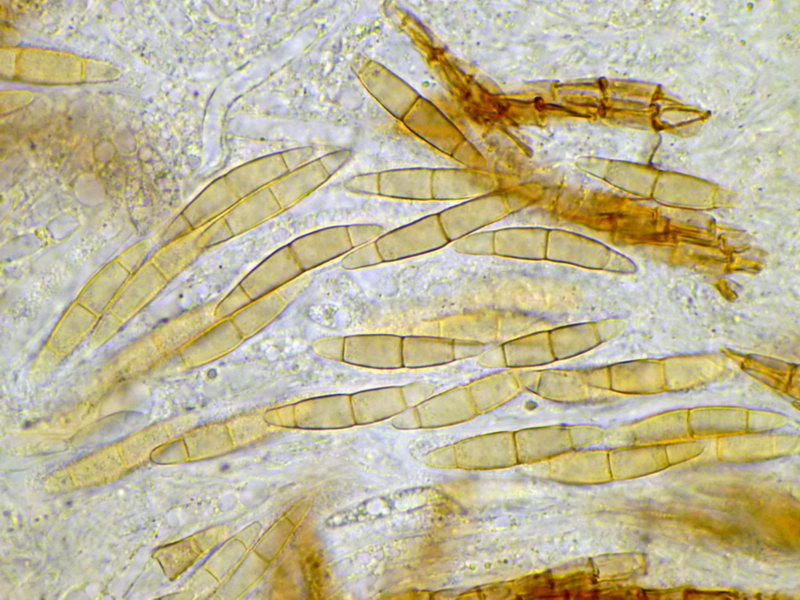

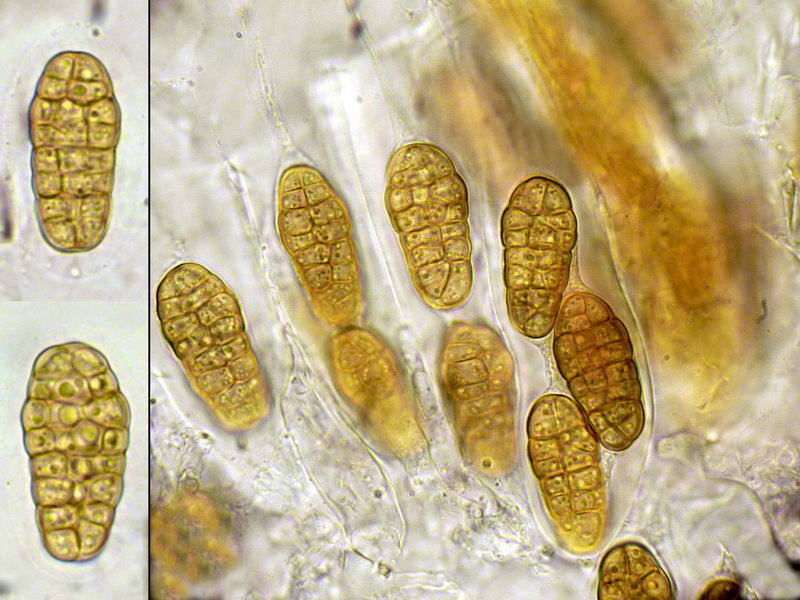

3 Sporenfarbe braun, mit einseitigem, hyalinem Anhängsel (7)Rebentischia unicaudata

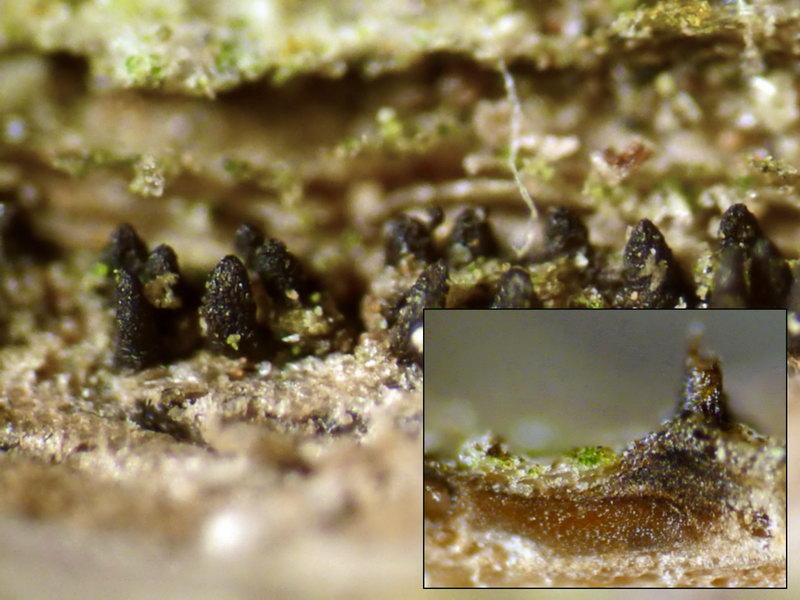

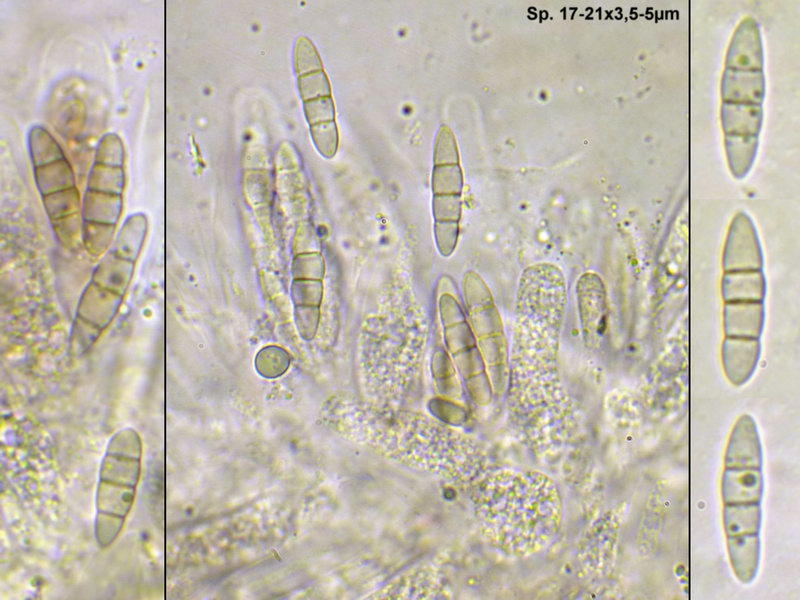

3* Sporenfarbe gelbbraun bis strohfarben, Anhängsel beidseitig (1)Broomella vitalbae

4 3. Zelle von oben deutlich verdickt, 6-7fach septiert Nodulosphaeria aucta

4* keine Zelle verdickt, meist 5fach septiert (4)Lophiostoma caulium

5 Sporen mit Längs- und Quersepten 6

5* Sporen nur mit Quersepten 7

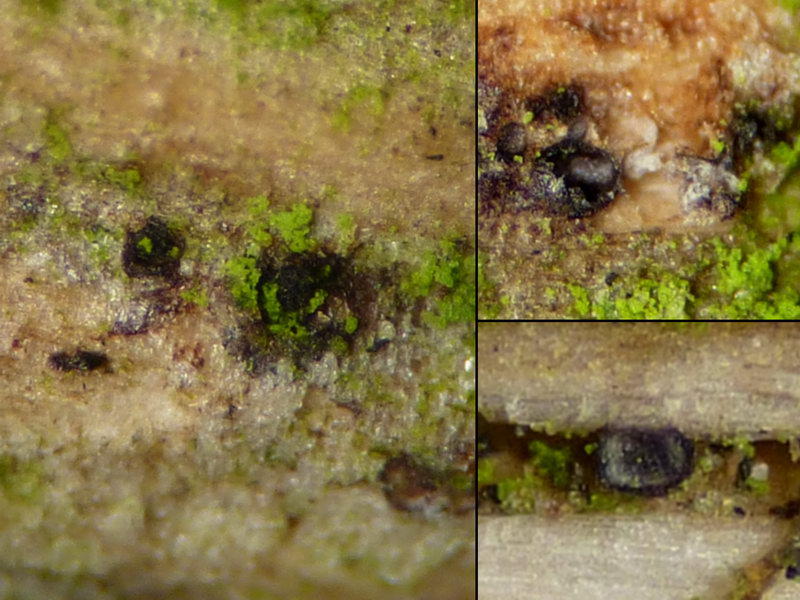

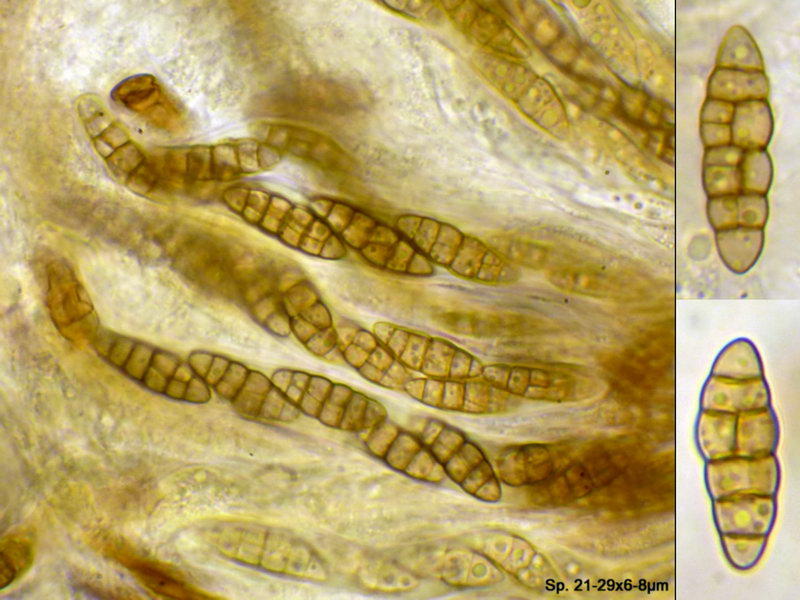

6 Sporenfarbe dunkelbraun, bis 8 µm breit, NFF: Hendersonia (3)Pleospora vitalbae

6* Sporenfarbe strohgelb, deutlich breiter als 8 µm (6)Pleospora herbarum

7 Sporen nur mit einer zentralen Septierung, hyalin 8

7* Sporen mit mehr als einer Septierung, gelbbraun, braun, olivbraun 10

8 Sporen länger als 18 µm 9

8* Sporen 12-18x5,5-7 µm, im Ascus zweireihig Didymella vitalbina

9 Sporen 18-20x4 µm Dothidea insculpta

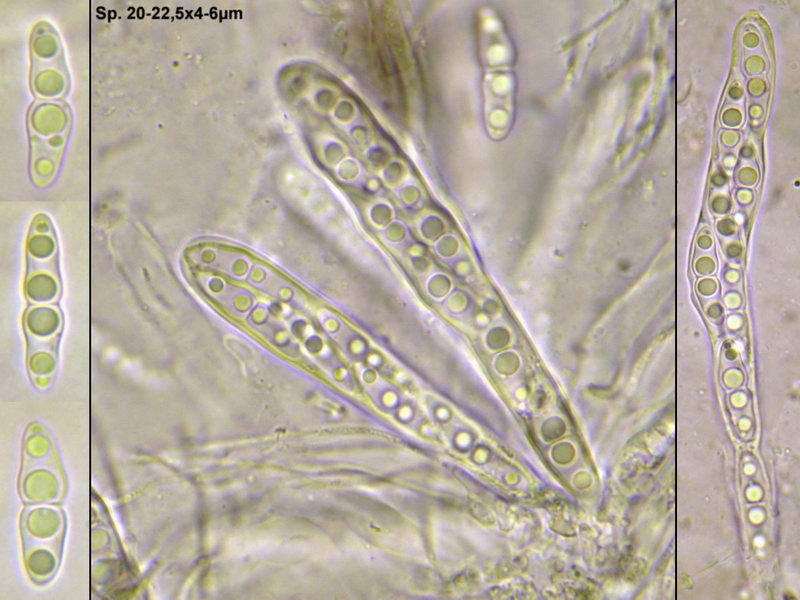

9* Sporen 20-23x4-6 µm, Septierung eingeschnürt (5)Lophiotrema rubi

9* Sporen 18-20x6-8 µm Mycosphaerella applanata

10 Sporen mit 3-7 Septierungen, bis 8 µm breit Leptosphaeria grignonnensis

10* Sporen mit konstant 3 Septierungen 11

11 Sporen mit einer verdickten Zelle 12

11* Sporen ohne verdickte Zelle, 35-48x11-13 µm Dothideopsella agminalis

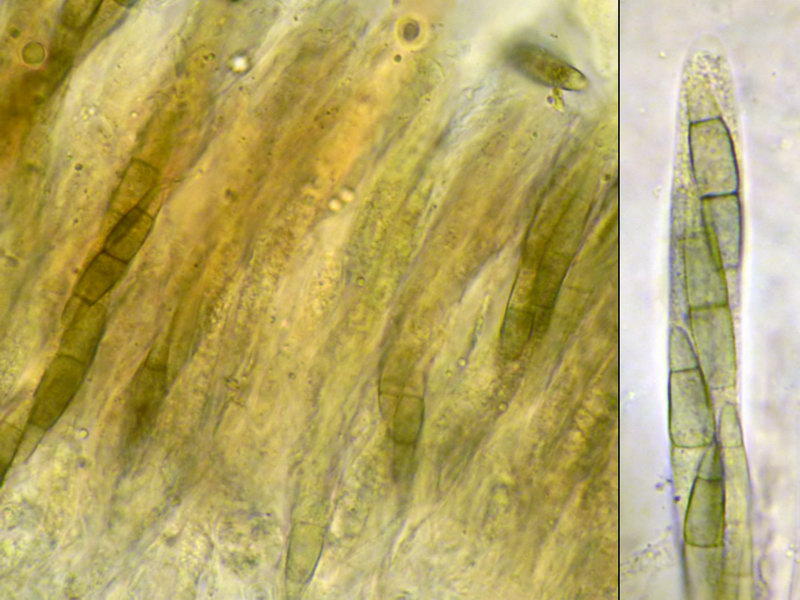

12 Sporen 20-26x6-7 µm (2)Leptosphaeria haematites

12* Sporen 26-30x4-5 µm Leptosphaeria clematicola

Alles anzeigen

Aufstellung der untersuchten Arten:

1. Waldreben-Anhängsel-Kugelpilz, Broomella vitalbae

2. Waldreben-Schmalsporkugelpilz, Leptosphaeria haematites

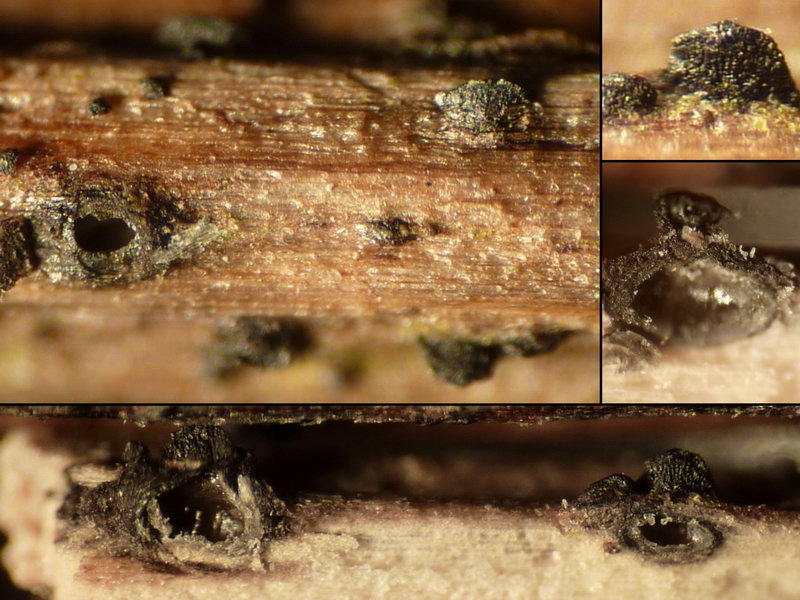

3. Gewöhnlicher Waldreben-Kugelpilz, Pleospora vitalbae

4. Geschwänzter Kammkugelpilz, Lophiostoma caulium

5. Gewöhnlicher Brombeer-Kammkugelpilz, Lophiotrema rubi

6. Kraut-Kugelpilz, Pleospora herbarum

7. Rebentischia unicaudata

--------------------------------------------------------

Da es noch einige Arten zu finden gibt, wird der Beitrag bei Gelegenheit fortgesetzt und der Schlüssel mit neuen Arten ergänzt.

lg björn